製造業の人手不足の解決策を紹介!なぜ不足するのか・影響についても解説

近年、製造業では人手不足が慢性化し、生産維持や競争力に直結する経営課題が深刻化しています。

現場の人員が確保できなければ、生産効率の低下や納期遅延を招き、企業の競争力そのものを揺るがしかねません。

さらに、少子高齢化による労働人口の減少や若年層の製造業離れなど、構造的な要因が重なり、状況は年々深刻化しています。

そこで、この記事では製造業における人手不足の実態からその背景、そして具体的な解決策についてを分かりやすく解説しています。

ぜひ、自社に合った対策を考えるためのヒントとしてご活用ください。

目次

製造業で深刻化する人手不足の現状

日本の製造業では、必要な人材が十分に確保できない状態が慢性化しつつあります。

現場を支える労働力が年々減少しており、生産活動に大きな影響を及ぼす状況です。

参照:2024年版ものづくり白書|経済産業省・厚生労働省・文部科学省

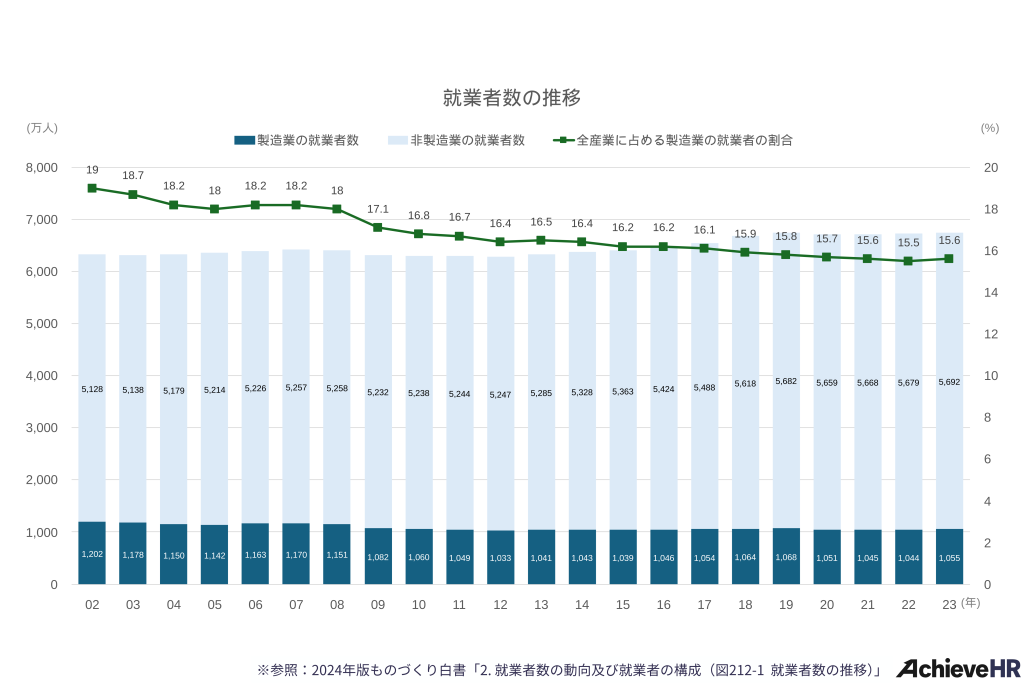

日本全体の就業者数は、新型コロナの影響で一時的に減少したものの、その後は回復傾向にあります。

直近では、2023年に「6,747万人」と、2022年の「6,723万人」からやや増加(24万人)しました。

製造業でも同様に、2022年の「1,044万人」から2023年には「1,055万人」へと微増を見せています。

一見すると安定しているようにも思えますが、注意すべきは「全産業に占める製造業の割合」です。

長期的に低下傾向が続いており、2023年では「15.6%」と2000年代前半の水準からは明らかにシェアを失っています。

つまり、製造業に就く人の数は増えているようにも見えて、他産業と比べると労働力の確保競争で後れを取っているのが実態です。

こうした傾向は、今後の人材獲得の難しさを示すシグナルでもあり、経営層としては「まだ人材が足りているから大丈夫」と楽観視できない状況にあります。

なぜ製造業は人材確保が難しいのか

製造業では人手不足が深刻化していることがデータからも明らかになりました。

では、なぜ人材の確保がこれほど難しい状況に陥っているのでしょうか。

その理由について、以下3つをそれぞれ解説します。

少子高齢化による生産人口の減少

参照:令和4年版 情報通信白書

製造業で人手確保が難しくなっている根底には、日本全体の「働き手」そのものが縮小している現状です。

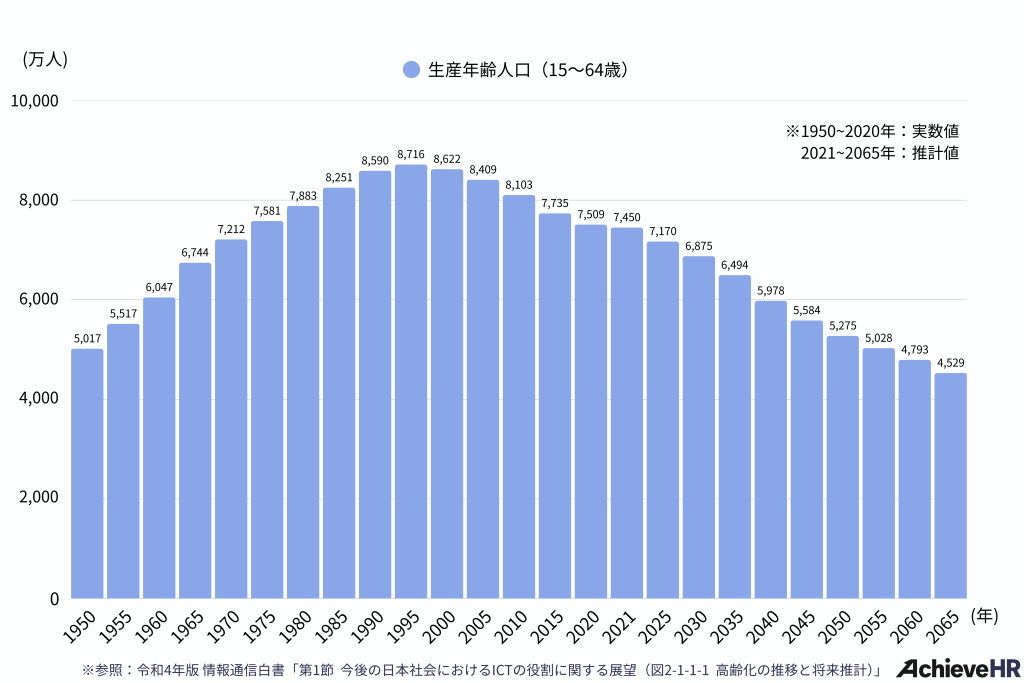

総務省による人口推計では、生産年齢人口(15~64歳)は1995年に「8,716万人」をピークに減少傾向へ転じ、2021年には「7,450万人」まで減少(1,266万人減)しました。

さらに将来推計では、2050年には「5,275万人」へ縮小し、2021年比で「約30%」の減少が見込まれています。

この推移が示すのは、日本全体の「働き手の基盤」が年々小さくなっているという現実です。

つまり、現時点で製造業は人材確保が難しい状況にある上、今後は生産人口の減少によって、その厳しさが一層増していくと考えられます。

若年層へ魅力が伝わりにくい

参照:2024年版ものづくり白書|経済産業省・厚生労働省・文部科学省

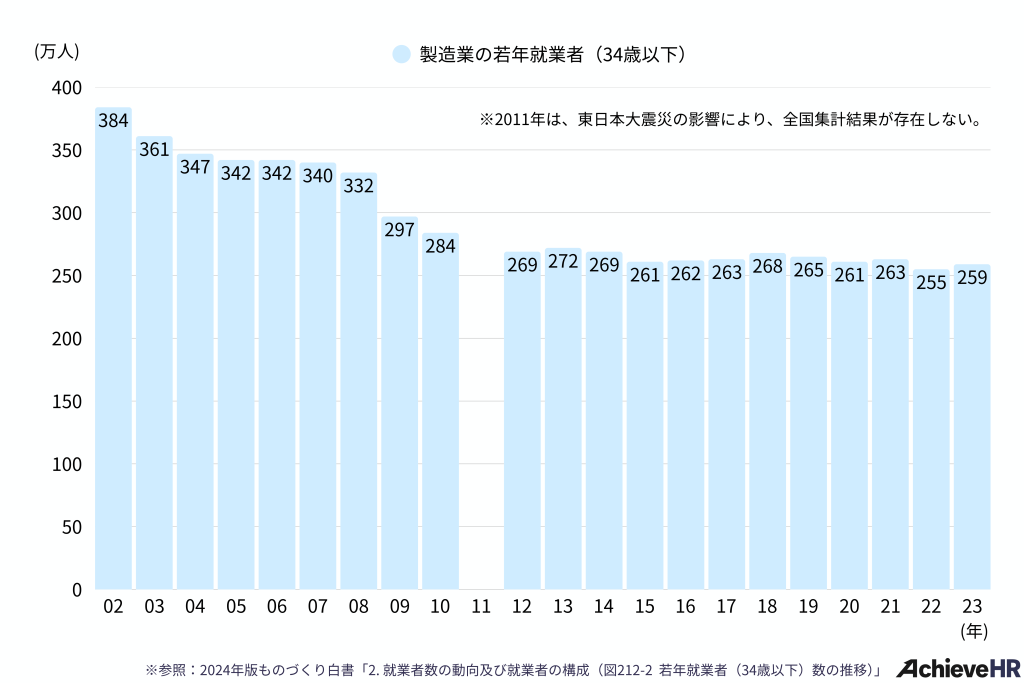

製造業において若年層(34歳以下)の就業者数は、2012年まで減少傾向が続き、その後は横ばいで推移しています。

直近の2023年では「259万人」で、10年前の2013年(272万人)と比べると「約5%減」、2002年(384万人)と比べると「約33%減」となっています。

これは、全産業的に若年層が減っている影響に加え、製造業の職場環境が若者にとって十分な魅力を持ちにくいことも要因と考えられます。

いわゆる「3K(きつい・汚い・危険)」といったイメージが根強く残っており、体力的な負担や古い作業環境への懸念。

さらには都市部志向の強い若年層にとって勤務地が郊外にある点も敬遠されやすい傾向があります。

その結果、製造業は若年層からの応募が伸び悩み、次世代を担う人材確保が難しい状況に陥っています。

教育・定着の仕組みが弱い

人材確保が難しい理由のひとつに、教育や定着の仕組みが十分に整っていない点があります。

多くの企業では体系的な研修制度が整備されておらず、OJT中心の「先輩からの属人的な指導」に頼るケースが多く見られます。

そのためスキル習得が効率的に進まず、若手社員にとって成長実感が得にくい環境となりやすいのです。

さらに、人材不足の中で教育に割ける時間や人員が限られていることから、指導の質もばらつきが生じやすく、結果として定着を妨げる要因にもなっています。

こうした教育体制の不備が続けば、技能の伝承が進まないだけでなく、若手の定着を阻み、将来的な人材確保を一層困難にしかねません。

関連情報については、こちらの記事もご参照ください。

採用ミスマッチを防ぐ方法とは?原因から対策・改善フローまで解説

製造業の人手不足が企業経営に与える影響は?

製造業において人手不足は、単に「現場の人員が足りない」という問題だけではありません。

作業効率の低下や収益の圧迫といった短期的な影響から、企業の存続やブランド価値の低下といった長期的なリスクにまでつながります。

また、人材の不足が続くと生産計画の遅延や受注機会の損失など深刻な事態を招く恐れもあります。

つまり、人手不足は経営全体を揺るがす構造的な問題であり、早急に向き合うべきテーマなのです。

ここでは、その企業に与える影響についてをそれぞれ解説します。

生産効率の低下と利益圧迫

製造業は、人手が不足すれば生産ラインの稼働率は下がり、納期の遅れや生産計画の見直しを余儀なくされます。

本来なら効率的に回せるはずの工程も、限られた人員で対応せざるを得ないため、残業や休日出勤などに頼ることになり、結果的に人件費や労務コストが増加します。

これらは利益率を直接押し下げ、競争力を低下させる要因となります。

短期的には納期遅延による取引先からの信頼低下、長期的には収益構造の悪化を招いてしまう。

さらに、過度な負担が従業員に集中すれば、職場の満足度低下や心身の疲弊を招きやすくなります。

働きやすさが損なわれれば、離職リスクが高まり、せっかく育成した人材が流出するという負の循環に陥ります。

つまり、人手不足は単なる「収益の圧迫」にとどまらず、「人材定着の困難化」という経営課題を同時に引き起こすのです。

供給能力の縮小による受注機会の損失

製造現場では十分な人員を確保できなければ、稼働の限界から生産量を制限せざるを得ません。

その結果、受注したくても生産能力が追いつかず、取引を断念するケースも生じます。

これは単なる売上減少だけでなく、取引先から「この会社は供給力に限界がある」と見なされ、新規受注や長期契約の獲得機会の損失にもつながります。

つまり、人手不足は市場における成長機会を自ら失ってしまうことを意味します。

後継者不在による不本意な廃業

人材不足は現場の即戦力だけでなく、経営層や管理職の後継者問題にも直結します。

特に中小製造業では、経営者の高齢化が進む一方で後継者が見つからず、黒字経営であっても廃業を選ばざるを得ないケースが増えています。

帝国データバンクの調査によれば、後継者不在は中小企業全体の大きな経営リスクとなっており、製造業でも例外ではありません。(参考:全国「後継者不在率」動向調査(2024年)|帝国データバンク)

これは企業存続の問題であり、地域の産業基盤や雇用の維持にも影響を与えかねない深刻な課題です。

ブランド価値と競争力の低下

人員不足は、納期遅延や品質低下といった形で顧客に直接的な影響を及ぼします。

特に製造業は「品質と納期」が信頼の基盤であり、一度失った信用を取り戻すのは容易ではありません。

顧客が離れれば競合他社にシェアを奪われ、価格競争にも巻き込まれやすくなります。

結果として、企業のブランド価値や市場での競争力がじわじわと低下していきます。

長期的に見れば、人材不足を放置することは「目に見えない資産」である信用を失うことにつながり、企業経営に大きなダメージを与えるのです。

製造業の人手不足を乗り越える解決策

これまで製造業の人手不足の「現状・理由・影響」について解説をしてきました。

人手不足は一過性の問題ではなく、製造業の持続的な成長や競争力に直結する深刻な課題であることがお分かりいただけたと思います。

では、この課題を実際に乗り越えるには「どのような取り組み」が必要なのでしょうか。

ここからは「採用」「定着」「効率化」の3つの観点から、具体的な解決策を解説します。

製造業における人手不足の解決策

多様な人材採用戦略

製造業の人材不足は、従来の「新卒一括採用」と「終身雇用」だけでは対応しきれません。

今求められるのは、年齢・性別・国籍といった多様なバックグラウンドを持つ人材を戦略的に受け入れる姿勢です。

異なる価値観や経験を持つ人材を組織に取り込むことで、単に人手を増やすだけでなく、会社の力を長く保ち、新しい発想や改良を生む土台になります。

そこで「多様な人材採用戦略」についての以下、4つの方法を紹介します。

若年層への採用アプローチ

若手世代は、これからの製造業を長期的に背負う貴重な戦力です。

しかし、現状では「仕事がきつい」「工場が古い」といった昔ながらのイメージや勤務地の制約から、就職活動の際に敬遠される傾向があります。

このままでは若い人材が集まらず、将来の担い手が細ってしまいます。

だからこそ企業は「この会社で働けばどう成長できるのか」という道筋をを見せ、ITや機械化を活用した「新しいものづくりの姿」を打ち出すことが求められています。

例えば、3年後にはリーダとして現場を任せられる、5年後には設計や開発を主導的に行うチャンスがある、といったキャリアの見通しを伝える。

また、最新の機械やAIを導入している様子を若者が普段触れている「SNS」や「動画」を通じ、紹介をすることで会社の魅力を分かりやすく伝えることができ、若年層からの興味関心を高めます。

単に募集をかけるのではなく、「ここで働くのは将来の安心につながる」と思ってもらうことが、採用成功のカギになります。

シニア人材の雇用

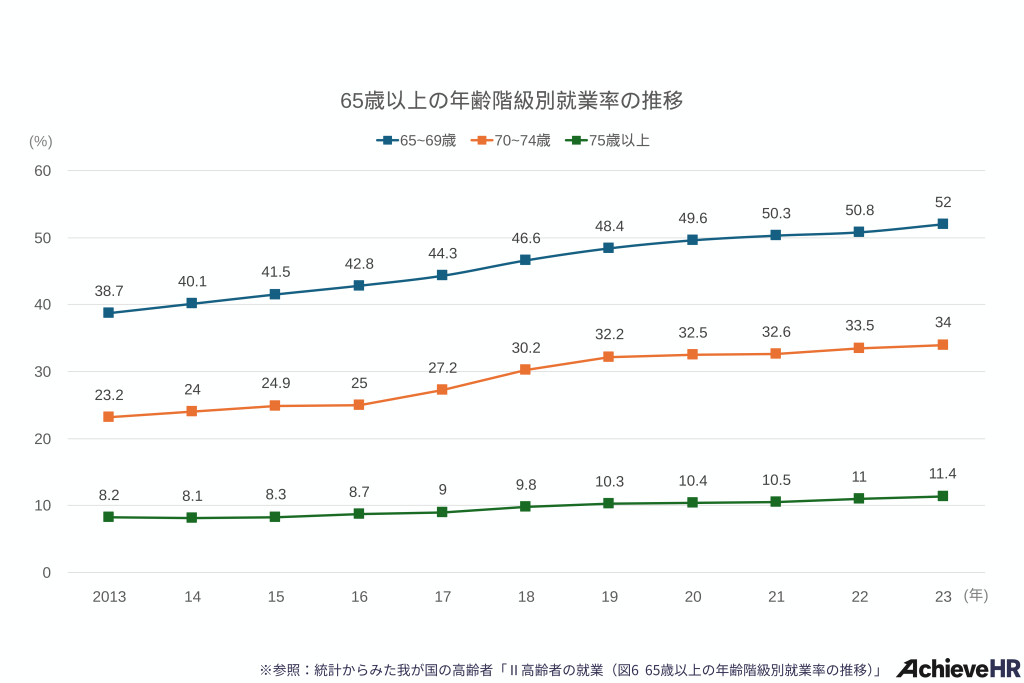

近年、シニア世代の就業率は、2023年には65~69歳が「52.0%」、70~74歳は「34.0%」に達し、いずれも年々増加傾向にあります。

これは、年代に関わらず働く意欲が根強いことを示しており、特にシニア層は単なる労働力の補填ではなく「現場を知り尽くした先生役」として大きな価値を持ちます。

例えば、金属加工での熟練した手作業のコツや、組立作業での効率的な段取りなど、マニュアルには載せきれない暗黙知を若手に伝えることができます。

一方で、体力面の制約や長時間労働の難しさは避けられません。

そのため、週3日の勤務や午前だけのシフト、あるいは品質チェックや指導業務といった負担の少ない役割への配置が有効です。

特に中小企業においては、技能を持つ人材が抜けると即座に現場力の低下や品質リスクにつながります。

そのため、定年後の継続雇用や再雇用は「会社を守る即効薬」であり、同時に技能伝承の仕組みを強化するチャンスでもあります。

シニアの経験を活かすことは、人材不足を補うだけでなく、企業全体の安定性と競争力を支える重要な取り組みといえるでしょう。

女性雇用

製造業は「男性中心」と思われがちですが、実際には女性が活躍できる分野が多くあります。

品質チェックでは細かな不具合を見つける力が重視され、仕上げや軽作業には丁寧さと正確さが求められます。

こうした業務において、女性の感性や注意深さは現場の信頼と品質向上に直結する強みです。

ただし、子育てや家庭の事情と両立する必要がある場合も多いため、柔軟な働き方を可能にする制度が欠かせません。

例えば「15時までの勤務」「在宅できる設計チェック」などの仕組みを取り入れれば、無理なく長く活躍してもらえます。

厚生労働省の事例では、女性技術者の採用を機に現場の「安全面」や「環境面」の課題が明らかになり、作業改善や新たな機器導入、女性専用設備の整備などが進められました。

その結果、応募者の男女比が半々となるなど採用力が高まり、女性技術者の丁寧さやルール厳守の姿勢が品質向上にも直結し、不良率の低下や高精度な製品への対応力強化といった成果につながりました。

女性の活躍をきっかけとした環境改善は、最終的に全社員の働きやすさや生産性向上にも波及しています。(参考:女性の活躍推進や両立支援に積極的に取り組む企業の事例|厚生労働省)

外国人採用

少子高齢化により人手不足が深刻化していく中で、外国人を採用して現場に迎え入れる動きが広がっています。

外国人を受け入れることで、単に人手不足の解消だけでなく、多様な価値観や新しい発想が現場に加わり、業務の効率化やグローバル展開に向けた対応力強化といったメリットが期待できます。

一方で、言語や生活習慣の違いから、せっかく採用しても早期離職につながるケースもあるため、受け入れ体制の工夫が不可欠です。

具体的には、作業手順を絵や動画で説明できるマニュアルを整備する、生活面でのサポートを行う、現場リーダーが簡単な外国語を学ぶ、といった取り組みが効果的です。

こうした配慮により、外国人が安心して長く働ける環境が整います。

外国人を「一時的な労働力」ではなく「仲間」として迎え入れることで、人手不足の根本的な解決につながります。

離職阻止

今や人手不足は採用活動だけで補えるものではありません。

せっかく採用した人材も、職場環境が整っていなければすぐに辞めてしまい、採用コストも教育コストも無駄になってしまいます。

裏を返せば「長く働き続けてもらえる環境づくり」こそが、採用に勝る最大の人材確保策であり、経営を安定させる根本的な解決策となります。

そこで「離職阻止」に有効な以下、2つの方法をご紹介します。

労働環境の改善

離職の大きな原因は、長時間労働や過度な肉体的負担です。

これを放置すれば、経験豊富な社員から辞めてしまい、事業の継続そのものに影響が及びます。

改善策の例では、重い部品を扱う現場に補助装置を導入したり、繁忙期以外は残業を減らして定時退社を徹底したり、夏場の工場にクーラースポットを設置することで、現場の負担は大きく軽減できます。

こうした取り組みは従業員に「ここなら安心して働ける」という実感を与え、離職率の低下につながります。

さらに「働きやすい会社」という評判が広がれば、採用市場でも自然と優秀な人材を呼び込みやすくなります。

育成制度の確立

教育やスキルアップの仕組みが不十分な会社では、若手が「この会社にいても将来が見えない」と考えてしまいがちです。

新入社員から段階的に技能を身につけられる研修制度を設けることや、「資格取得によって給与があがる」「数年後には班長を目指せる」といったキャリアの道筋を示すこと。

さらにベテラン社員が若手に技術を教える時間を確保することが、長期的な定着に効果を発揮します。

従業員は「ここで成長できる」という安心感を得ることで、長く働きたいと感じるようになります。

特に製造業では熟練者の技能伝承が事業存続のカギを握るため、育成制度の整備は単なる福利厚生ではなく、経営戦略上の投資といえるのです。

DX化による業務効率化

中小企業では人手不足が深刻化し、採用努力だけでは限界があります。

そこで必要なのが「DX(デジタルトランスフォーメーション)」、つまりデジタル技術を活用して仕事を効率化・自動化する取り組みです。

例えば、従来エクセルで手作業管理していた業務データを「業務アプリケーション」に移行することで、入力や集計にかかる時間を大幅に短縮でき、管理者の負担を軽減できます。

また、データがアプリケーション内に一元的に保存されるため、リアルタイムでの共有が可能となり、管理者の属人化の防止にもつながります。

さらに、蓄積されたデータを活用すれば分析も容易になり、「どの工程に無駄が多いのか」「どの商品が利益を生みやすいのか」といった経営判断を迅速かつ的確に行うことができます。

このように、労働人口が減少し続ける日本において、DX化は一時的な流行ではなく必然の対策であり、今から取り組むことが、将来の事業成長に直結すると言えます。

採用業務の自動化について、こちらの記事で詳しく解説しています。

採用業務の自動化とは?効率化と業務改善を実現する8つの方法を紹介

自社に合った解決策で人手不足の対策を行おう

人手不足に万能策はなく、自社の規模や地域特性に応じた取り組みが必要です。

「多様な人材の採用」「離職防止」「DXによる効率化」を柱とし、継続的に改善を重ねることで、安定した人材基盤を築けます。

経営層には、短期的な人員補充だけでなく、将来の事業継続と競争力確保を見据え、人材戦略を経営の中心に据える姿勢が求められます。