RPO(採用代行)の費用相場は?料金体系ごとに徹底解説!

RPO(採用代行)の費用相場や料金体系を、最新の公開情報を踏まえて整理します。

定額制・成果報酬型・従量課金の違い、メリットとデメリット、選び方や活用のポイントまで一気に把握できるようにまとめました。

自社に最適なパートナー選定の土台づくりに役立ててください。

RPO(採用代行)については、こちらの記事もご参照ください。

RPO(採用代行)比較20選!おすすめサービスの費用や特徴を解説します

目次

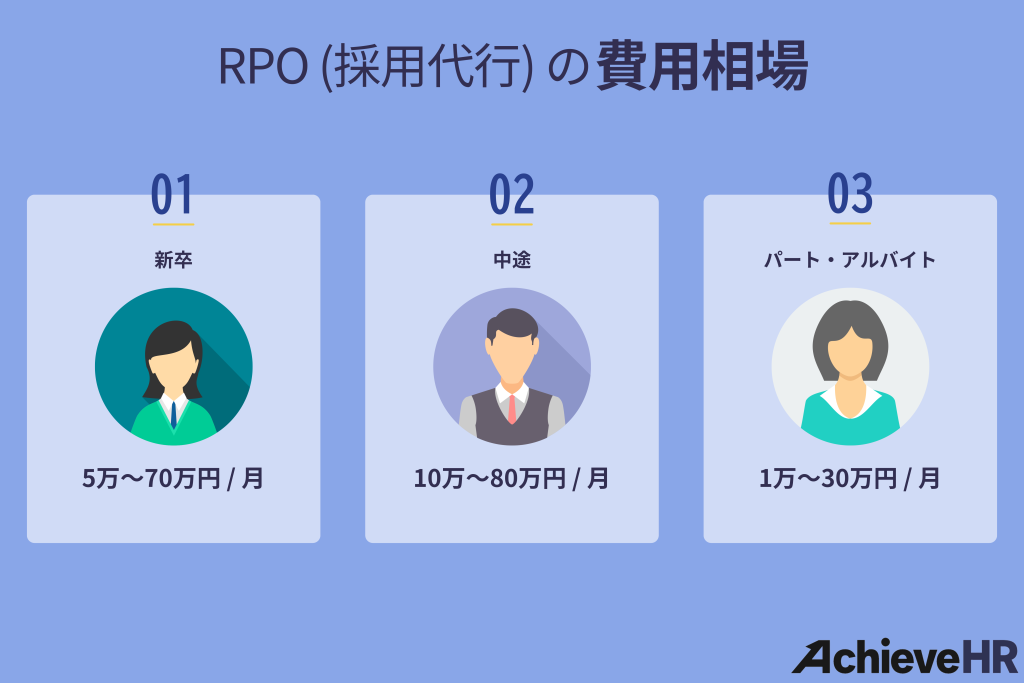

RPO(採用代行)の費用相場は?

RPOの相場は、雇用形態で目安が異なります。

一般的な費用相場は、以下のとおりです。

- 新卒︰月5万〜70万円

- 中途︰月10万〜80万円

- パート・アルバイト︰月1万〜30万

もっとも、料金は“どの工程まで任せるか”や契約形態によって上下します。

費用体系は月額固定・成果報酬・従量課金の3種類が主流で、依頼範囲と合わせて設計するのが定石です。

また、面接設計・最終選考などのコア業務は月15万〜100万円、日程調整や書類管理といったノンコア業務は月5万〜70万円というのが一般的。

適切な配分を見極め、無駄のない発注を意識しましょう。

RPO(採用代行)の料金体系

RPOの料金は、自社の採用量・スピード・管理工数に合わせて選ぶのがコツ。

固定費で攻めるか、成果で支払うか、業務量に応じて調整するか…?

各方式の向き・不向きを把握しておくと、見積もり比較がスムーズです。

定額制

定額制は、毎月あらかじめ決めた範囲の業務を固定料金で委託する方式です。

突発的な追加費用が出にくく、月次予算を組みやすいのが利点といえます。

「月額一律料金型」であれば、スカウトや面接など一部工程のみなら月額10万円台〜、採用業務全般を任せる場合は月額40万円〜が相場です。

また、目安として新卒10〜70万円/月・中途20〜80万円/月・面接代行15〜50万円/月というレンジも把握しておくとよいでしょう。

一方で、多くのプランでは月額内の稼働時間や作業量に上限が設けられるため、比較検討時は「自社の想定業務量で総額はいくらになるか」「超過時の課金ルール」を必ず確認しておきたいところです。

オプション追加やプラン変更に柔軟なサービスもあり、複数名の継続採用では1人あたり単価を下げやすい反面、少人数・短期採用だと割高に感じるケースもあります。

成果報酬型

成果報酬型は、応募数・面接設定数・採用数など、あらかじめ定めた成果が出た時点で料金が発生する方式です。

中でも「採用数」を成果指標にした場合、1名あたり60〜120万円が目安。

未達時は費用が発生しないため、初期コストを抑えて導入しやすいのが長所です。

一方で、応募数や面接数をKPIに設定すると量を追いがちになり、求める人物像から外れた母集団が膨らむリスクには注意しましょう。

指標を「採用数」や「合格基準を満たした推奨数」に置き、質の担保につながる条件(職務要件、スキル基準、辞退率に関する取り決め等)を契約に織り込むとブレを抑えられます。

短期のスポット増員や、成果の可視化を重視するケースで力を発揮する料金体系です。

成果報酬型のRPO(採用代行)については、こちらの記事もご参照ください。

成果報酬型の採用代行(RPO)おすすめの6選を比較!料金形態や選び方まで解説

従量課金型

従量課金型は、依頼した業務量に応じて料金が変動する方式です。

必要な工程だけをピンポイントで外注できるため、特定プロセスのボトルネック解消に有効で、余分なコストが生まれにくい点が利点となります。

一方で、途中で業務範囲を変えにくかったり、部分最適に陥りやすい側面もあるため、事前設計と稼働管理が欠かせません。

費用感の例としては、媒体管理5万~50万円/月、スカウト配信1通1,000円~、面接代行1回1万円~、応募者対応2万円~/月が目安です。

細かい内訳をみると、媒体管理5〜10万円、スカウト1通1,000〜2,000円、面接設計30〜50万円、面接実施1回8,000〜15,000円、採用ピッチ資料25〜80万円、採用広報記事5〜20万円、エージェントマネジメント10〜20万円という水準です。

精算時に稼働量との照合作業が発生するため、月次での実績管理と上限・下限の取り決めをセットで運用すると安心です。

RPO(採用代行)とは?

RPO(Recruitment Process Outsourcing)は、採用活動の一部または全体を外部の専門会社に委託する仕組みです。

求人票作成や母集団形成、スクリーニング、日程調整、内定フォローまで、契約で定めた範囲を代行します。

正社員だけでなく、パート・アルバイト採用にも広く活用されており、体制不足や業務過多を補える点が持ち味です。

事務・運用を中心に任せる「採用プロセス代行型」と、リクルーターを社内に配置して候補者探索・折衝を担う「リクルーター派遣型」に大別されます。

近年は採用長期化や辞退対策、ブランディング対応など業務の複雑化が進み、RPOの需要が高まっています。

自社で抱えきれない領域を専門家に任せ、成果と効率の両立を図れる点が導入の主眼です。

RPO(採用代行)については、こちらの記事もご参照ください。

RPO(採用代行)とは?サービス内容や導入に向いている企業の特徴を解説

RPO(採用代行)のメリットは?

RPOを導入すると、採用担当が抱えがちな作業を外部の専門チームへ移管でき、リソースの最適配分が進みます。

短期の大量募集や新職種の立ち上げにも柔軟に対応しやすく、スピードと質を両立しやすい点も魅力。

主なメリットは次の3つです。

RPO(採用代行)については、こちらの記事もご参照ください。

RPO(採用代行)のメリットとは?サービス導入に適した企業の特徴を解説

採用工数を削減できる

スカウト送信、候補者との日程調整、書類回収・管理、合否連絡といった反復業務をRPOに移せば、社内の稼働は大幅に圧縮できます。

テンプレート整備や自動化ツールの活用まで含めて運用を設計してくれるため、担当者は面接官トレーニングや評価基準の統一、オンボーディング改善など“成果に直結する領域”へ時間を有効活用できるようになります。

さらに、問い合わせ対応や辞退理由の収集・分析を外部が担えば、ボトルネックの可視化もしやすくなるでしょう。

結果として、採用フローは滑らかになり、現場の「待ち時間」も短縮。

担当者のマルチタスク負荷が下がることで、面接の質向上や候補者体験(CX)の改善にも波及効果が生まれます。

候補者体験については、こちらの記事もご参照ください。

採用CX(候補者体験)とは?重要な理由から改善の具体例まで解説

採用スピードが速くなる

RPOは立ち上がりが速いのが特長です。

専任の運用チームが初日から母集団形成やスクリーニングを稼働でき、社内で体制を組む準備期間を短縮できます。

求人票の磨き込み、要件の優先度づけ、スカウト対象の抽出までを同時並行で進めるため、一次接触から面談設定までのリードタイムが短い設計に。

面接日程の即時提案や、候補者の温度感に応じたリマインド運用も標準化され、決定率の落ちやすい“待機時間”を最小化できます。

とくに「1〜2か月で複数名を採用したい」「新拠点の立ち上げで短期採用が必要」などの局面で威力を発揮。

スピードを損なわず、歩留まりまで管理できる点が強みです。

採用コストを最適化できる

人材紹介の完全成果報酬だけに頼ると、1名あたりの費用が年収の30%前後まで膨らむ場合があります。

RPOでは、月額固定や従量課金を組み合わせて“必要な工程だけ”を外注できるため、総額の平準化がしやすくなります。

複数名を継続採用する計画なら、1名あたり単価が逓減しやすい点もメリットです。

媒体運用やスカウト代行、日程調整のみを外に出し、面接・クロージングは社内で担うといった役割分担を設計すれば、費用対効果はさらに向上。

無駄打ちの少ない母集団形成と歩留まり改善を同時に進めることで「コストは抑えつつ、決定数は維持・拡大」というバランスを狙えます。

採用コストについては、こちらの記事もご参照ください。

一人当たりの採用コストの平均は?計算方法と改善ポイントを解説

RPO(採用代行)のデメリットは?

RPOは効率とスピードで大きな効果を生みますが、運用の仕方次第では思わぬ落とし穴もあります。

外部委託ならではの“温度差”や、担当者スキルに起因する成果ブレ、コスト設計のミスマッチなどが代表例。

想定外を避けるために、次の注意点を押さえておきましょう。

自社のカルチャーが薄くなる

外部パートナーが候補者接点を担うと、言葉遣いや打ち出し方に“自社らしさ”が出にくくなることがあります。

現場の文脈が共有されていないまま運用が始まると、魅力訴求の軸がぼやけ、ブランド認知にズレが生じがち。

内定後の温度感にも影響するため軽視できません。

対策としては、まず初動で評価基準・バリュー・NG表現をまとめたブランディングブリーフを作成し、RPO側に浸透させます。

スカウト文や面接案内は一次レビュー→ABテスト→用語集更新を繰り返してブラッシュアップ。

さらに面接官の語り口や成功ストーリーを共有し、候補者体験に一貫性を持たせましょう。

週次の定例打合せで候補者の反応記録を振り返り、「刺さった表現/誤解を生んだ表現」を棚卸すれば、カルチャーフィットの精度は着実に高まります。

担当者によって差が出る

RPOは人が運用するサービスゆえ、担当者の経験や業界理解で成果が変わります。

要件の解像度が低いまま母集団を増やす“量重視”に走ると、歩留まりが悪化しやすいのが実情です。

テンプレのみでの運用は返信率を下げ、面談化率にも響きます。

導入前に担当者の経歴・得意職種・直近KPIを確認し、可能ならキーパーソン面談を実施します。

着任後は30-60-90日プランで目標と施策を合意し、週次KPI(スカウト開封率・返信率・面談化率・一次通過率など)でモニタリング。

繁忙期や難易度の高い職種ではサブ担当のバックアップ体制も事前に確保します。

定例では「なぜ」の仮説と次アクションをセットで提示してもらい、運用の再現性を高めていきましょう。

コストが大きくなる可能性がある

月額固定で運用するプランは、採用が停滞しても費用が発生します。

逆に成果報酬や従量課金は、短期で採用数が伸びると想定以上の支出になりがち。

いずれも設計次第で“割高感”が生まれる点は否めません。

まずは採用KPI(面談数・合格率・決定数)とタイムラインを明確化し、費用の発生条件を数値でひも付けます。

月額制なら稼働上限/超過単価/成果基準の減額条項を、成果報酬なら対象職種・年収帯・返金条件(早期離職時)を契約に明記。

従量課金では月次上限と最低利用額を設定し、想定外の膨張を抑えます。

四半期ごとに1名あたり実質単価を算出し、媒体費や人材紹介費との比較で見直す癖をつけると、投資効率を保ちやすくなります。

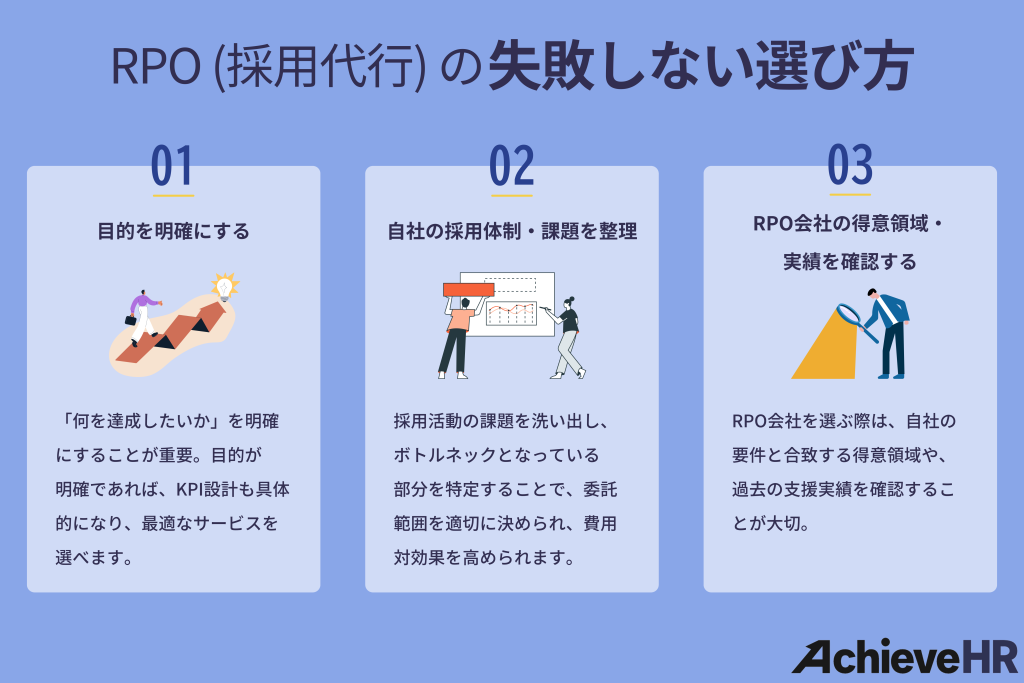

RPO(採用代行)の失敗しない選び方

RPOは“任せ方”次第で成果が大きく変わります。

やみくもに発注すると、費用だけが先行しがち。

なので、まずは目的と体制、弱点を整理し、得意領域が合うパートナーを選ぶことが肝心です。

以下の3点を押さえれば、比較検討や見積もりの精度もワンランク上がります。

目的を明確にする

RPO導入の目的が曖昧だと、要件定義も運用KPIもぼやけます。

まず「何を達成したいのか」を一言で言える状態まで言語化しましょう。

例として、採用数の拡大、コスト削減、工数の圧縮、採用品質の向上(歩留まり改善や辞退率低下)など。

優先順位も同時に決めておくと、費用配分や契約範囲の線引きがラクになります。

たとえば短期で複数名を確保したいなら母集団形成と日程調整の外出しが有効、品質重視ならスクリーニングや面接設計の強化が先です。

目的が明確だと、RPO側もKPI設計(返信率・面談化率・一次通過率・決定数)を具体化できます。

当然ですが、目的が違えば“最適な会社”は変わります。

提案依頼書(RFP)にも優先KPIと達成時期を記載しておきましょう。

自社の採用体制・課題を整理する

RPOは“全部お任せ”も“部分委託”も可能です。

まずは現状フローを見直して、どこに時間がかかっているか、ボトルネックは何かを可視化しましょう。(母集団形成だけ弱い、面接調整で滞留、書類選考の精度にムラがある…など)

工数の重い領域や専門性が必要な工程から外出しすると効果が出やすく、費用対効果の比較もしやすくなります。

また、社内で担う役割(魅力づけ、クロージング、オファー条件決定)とRPOに任せる役割(媒体運用、スカウト、事務運用)を事前に線引きします。

業務マニュアルやテンプレも用意しておくと、立ち上がりがスムーズです。

自社の弱点と優先順位を明確にすることが、最適な発注スコープの決め手になります。

RPO会社の得意領域・実績を確認する

RPO各社には強みの“型”があります。

業界・職種(エンジニア・販売職など)、採用対象(新卒/中途/大量採用)、工程(スカウト/面接設計/広報)など、得意分野が噛み合うかを見極めましょう。

提案段階では、過去の支援事例・KPI実績・体制(担当者の経験年数、バックアップ人員)を確認し、できれば現場担当者と面談して温度感をチェック。

運用の再現性を見るため、30-60-90日計画や、KPI未達時の改善プロセス(仮説→施策→検証)も開示してもらうと安心です。

類似業界の紹介や、面接官トレーニング・採用広報などの周辺サポートがある会社は、内製化フェーズにも心強い存在。

自社と似た課題を解決した実績があるかを最重視しましょう。

RPO(採用代行)については、こちらの記事もご参照ください。

【2026年版】RPO(採用代行)の将来性は?市場動向・成長予測を解説

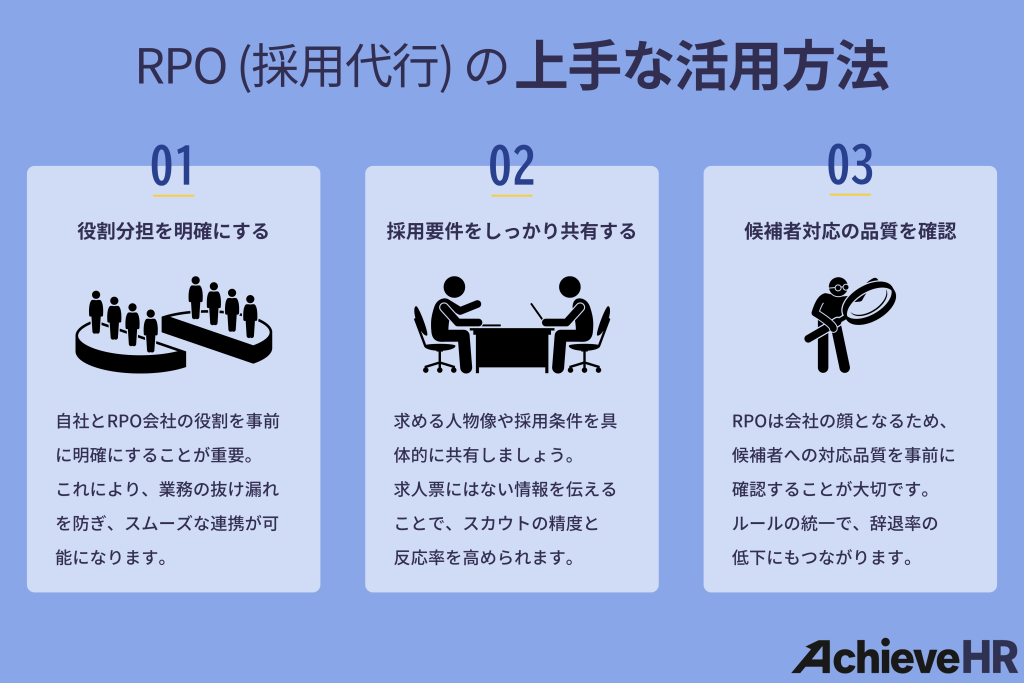

RPO(採用代行)の上手な活用方法

RPOは“外注すれば終わり”ではありません。

社内と外部の境界を設計し、要件や基準を細部まで共有し、候補者対応の品質を継続監督してこそ効果が最大化します。

実務でつまずきやすい点を先回りし、次の3観点を運用ルールに落とし込みましょう。

役割分担を明確にする

まず決めたいのは「どこからどこまでを誰が担うか」という境界線です。

求人票の作成・最終承認は社内、媒体出稿やスカウト送信はRPO、というように責任の所在を一目で分かる形に整理します。

業務ごとに成果物・期限・KPIをセットで定義し、例えばスカウト文はRPOが起案→社内が48時間以内に承認→RPOが送信、と運用の期限まで明文化すると、齟齬が減ります。

さらに、超過稼働や緊急時の対応窓口、休日の一次連絡の可否など例外ルールも先に決めておくと安心です。

境界が曖昧だと“やったつもり”の抜け漏れが増えます。

RACI(責任分担)表を初回ミーティングで合意し、変更が生じたら都度版管理する運用が有効でしょう。

採用要件やターゲット像をしっかり共有する

RPOは外部のプロゆえ、いわゆる「社内ルール」は伝えない限り再現できません。

必須/歓迎条件の線引き、人物像の具体例(前職の職種・成果・志向)、NG要件や避けたいキャリアパターンまで共有するようにしましょう。

求人票の魅力は、できるだけ数字で示すと伝わりやすくなります。

年収レンジ、リモート比率、残業時間の目安、研修予算などを明記すると親切です。

入社半年で任せる仕事の範囲、使う技術をどの頻度で更新するか、評価を実際どう運用しているかを先に具体的に伝えると、候補者は判断しやすくなり、スカウトの反応率も上がりやすくなります。

初回は、採用したい人の条件を一覧にした表と過去の合否例を用意してください。

RPOと一緒に見比べ、選考通過の共通点と通過しなかった理由を確認し、判断基準をそろえましょう。

以降は週単位でKPI(開封・返信・面談化・一次通過)を見ながら、検索条件と訴求軸を小刻みにチューニングすると、歩留まりが安定します。

候補者対応の品質を確認する

候補者との接点は、そのまま自社ブランドの“顔”になります。

スカウト文面、面接案内、日程調整の返信速度や言い回しまで事前レビューのフローを作成し、トーン&マナーを統一しましょう。

敬語や呼び方、返信の締め切り(例:24時間以内)をルールとしてガイドにまとめます。

さらに、件名・冒頭の3行・行動を促す一文(CTA)をいろんなパターンで試して比較して磨くと、返信率アップにつながります。

面談のあとに候補者へ短いアンケートを送り、説明の分かりやすさ・配慮・時間の正確さを点数で集計。

数値で状況を把握し、次の改善につなげます。

ネガティブな声は定例で共有し、テンプレ・台本・FAQに即反映すると改善が進みます。

クレームや辞退時の一次対応を誰が行うか・再アプローチの可否とクールダウン期間をどうするかなど、グレー領域のルールまで合意しておくと、品質ブレを抑えられるでしょう。

スカウトメールについては、こちらの記事もご参照ください。

スカウトメールの返信率を上げる10の方法!書き方を例文付きで解説

RPO(採用代行)の利用の際の注意点

RPOは設計と運用ルールしだいで成果が大きく変わります。

契約の抜けモレ、情報伝達の遅れ、KPIの不透明さ——どれか一つでも崩れると歩留まりが悪化しがち。

着手前に“線引き・頻度・数値基準”を固め、運用中も微修正していく姿勢が大事です。

業務範囲・契約内容をあいまいにしない

どこまで対応するかを決めないまま始めると、あとで何度もやり直すことになります。

まず、どの作業を対象にするか、誰が担当するか、そして返信は24時間以内、提出は毎週金曜といったルールを、文書にまとめて明確に。

スカウトの送信数、使う媒体、報告の細かさ(期間・切り口・項目)、連絡できる時間帯、休日の一次対応の担当者や苦情の連絡先までを、契約書に具体的に書いておくと、行き違いを防げます。

超過稼働の単価や、仕様変更時の手順も必ず取り決めましょう。

口頭合意は誤解の温床になりやすいため、契約書・業務仕様書・RACIチャートの三点で整備しておくと安心です。

開始後は実績と契約の差分を月次で点検し、必要に応じて覚書でアップデートする運用をおすすめします。

情報共有の頻度が低いと、成果が出づらい

採用要件や候補者ニーズは変化します。

共有が遅れるほど、検索条件や訴求軸がズレ、無駄打ちが増えがちです。

週次または隔週の定例で、開封率・返信率・面談化率・一次通過率・辞退理由をセットでレビューしましょう。

職種ごとの温度感や現場の最新状況(欠員発生、要件の緩和/厳格化)も併せて伝えます。

候補者の“生の声”はログ化し、スカウト文・求人票へ即反映。

Slack/チャットでの当日連絡レーンと、レポート用の週次スレッドを分けると混線を防げます。

情報の質とスピードを高めるほど、歩留まりは安定していきます。

KPI・成果の見える化ができているか確認する

「結果が良い/悪い」の議論は、数値が前提です。

まずKPIツリーを定義し、母集団→接点→選考→内定の各段で基準値・目標値を置きます。

レポートは週次KPI+月次サマリーで固定し、媒体別・職種別・チャネル別に分解。

未達時は原因仮説→施策→実装期限→検証方法まで一枚で示してもらいましょう。

さらに、1名あたり実質採用単価(RPO費+媒体費+紹介費/決定数)を四半期で算出し、費用対効果の見直しに使うと投資判断がぶれにくくなります。

ダッシュボードの共有と定例での“数値で会話”が、改善のスピードを押し上げます。

RPO(採用代行)の費用体系を理解して、最適な業者を利用しよう!

RPOの相場料金は、定額・成果報酬・従量の三パターンです。

短期増員なら成果報酬や従量が有利になり、継続採用は定額が機能しやすくなります。

まず目的・範囲・KPIを数値で設計し、役割分担と定例の情報共有で運用を磨き込むことが重要です。

カルチャー発信と候補者体験も丁寧に管理できれば、コストを抑えつつ決定数と質の両立に近づけるでしょう。