【2026年最新版】RPO(採用代行)の市場規模は約700億円!成長理由を解説

「採用を強化したいが、数字の裏付けが欲しい」

そんな声に応えるため、RPO(採用代行)の“いま”を最新データで読み解きます。

RPO(採用代行)市場は近年、企業規模を問わず急速に成長中。

背景にあるのは、慢性的な採用難や多様化する採用チャネル、そして人事機能の戦略的転換です。

従来の採用手法だけでは人材確保が追いつかず、外部専門家の知見と実行力を活用する動きが加速。

採用を経営戦略の一環として位置づける企業が増える中、RPOの導入は「効率化」と「質の両立」を実現する有力な選択肢に。

そこで本記事では、急拡大を続けるRPO(採用代行)市場の“いま”をデータから読み解き、その成長の理由と、企業が導入を検討すべきタイミングを解説。

RPO(採用代行)については、こちらの記事もご参照ください。

RPO(採用代行)とは?サービス内容や導入に向いている企業の特徴を解説

目次

RPO(採用代行)の市場規模

日本のRPO市場は、近年急速に拡大を続けています。

背景には、採用難の慢性化や採用チャネルの多様化、人事部の役割転換といった構造的な変化が存在。

矢野経済研究所が発表した調査(※1)によると、RPOを含む「採用関連アウトソーシング3市場(※2)」の合計規模は、2021年度に約628億円、2022年度見込みで約706億円と推計されています。

前年から約12%も伸び、採用アウトソーシングの活用が企業間で定着してきたことがわかります。

信頼できる調査機関に基づく推計である点は、導入検討の裏付けとして有用と言えるでしょう。

加えて、市場が膨らむ構造要因も明確。

第一に、労働人口の縮小と有効求人倍率の高止まりが採用難を慢性化させ、社内リソースだけでは人材確保が難しくなっています。

厚生労働省の統計では、2024年の有効求人倍率は年平均で1.25倍、2025年も1.22〜1.26倍台で推移する月が続き、人材獲得の競争環境は厳しいまま。(※3)

さらに、採用の方法自体も高度化しています。

ダイレクトリクルーティングやSNS運用、候補者体験(CX)設計、データ分析に至るまで、採用に求められる専門スキルの要求水準が年々上昇。

その結果、自社で人員とノウハウを揃えるより、必要な領域をRPOで機動的に外部化する方が総合効率で勝るケースが増えました。

最後に、人事部門の役割変化も市場拡大を後押しする要因。

定型業務を外部に委ね、戦略的人事(人員計画、タレントマネジメント、評価制度の見直しなど)へシフトする流れが一般化しつつあります。

採用を“事業戦略に直結する投資”として扱う企業が増え、RPOの位置づけはオプションから「前提インフラ」へと移りつつある、これが市場拡大の中核です。

参考(※1):採用アウトソーシング市場に関する調査を実施(2021年)|矢野経済研究所

補足(※2):①採用アウトソーシング(RPO+MSP)、②採用管理システム、③採用関連アセスメント

参考(※3):都道府県別有効求人倍率|労働政策研究・研修機構(JILPT)

RPO(採用代行)の市場規模が成長している理由

慢性的な人手不足と専門人材の奪い合いが続く中、企業は今、“採用を外部の専門家に委ねる時代”へとシフトしています。

RPOは、従来の求人広告や人材紹介では解決しきれなかった課題に対して、戦略とオペレーションの両面から採用活動を支援する仕組み。

そこで、RPOの市場規模が成長している要因について、3つの観点から整理していきます。

RPO(採用代行)の将来性については、こちらの記事もご参照ください。

【2026年版】RPO(採用代行)の将来性は?市場動向・成長予測を解説

採用難の深刻化

労働人口の減少と有効求人倍率の高止まりが、企業の採用活動を一層困難にしています。

厚生労働省の統計では、2024年の有効求人倍率は1.25倍、2025年も1.22〜1.26倍で推移する月が続いており、求職者1人あたりの求人の多さが常態化。

特に、ITエンジニア、データサイエンティスト、セールスハイレイヤー、グローバル人材などは、希少性と競争の激しさが際立ちます。

採用活動の長期化で開発の遅延や新規事業の後ろ倒しなど、機会損失が発生するリスクも高まります。

さらに、採用担当者の工数が逼迫することで、既存社員への負荷も増す一方。

こうした背景のもと、RPOの導入は即効性のある打開策となります。

専門チームが母集団形成からスクリーニング、面談設定までを一気通貫で支援し、社内では確保しづらい“人手”と“稼働時間”を補完。

採用は事業成長の根幹に直結する活動であり、難易度が上がるほど外部リソースの戦略的活用が有効になります。

採用活動の複雑化

近年、採用チャネルは求人広告を中心とした時代から大きく転換しました。

ダイレクトリクルーティング、SNS採用、リファラル、採用広報などを組み合わせ、候補者体験(CX)を意識した運用が求められています。

ATS(採用管理システム)の運用、スカウト文のABテスト、ダッシュボードの構築と改善など、担当者一人では担いきれない領域も増加。

このような複雑業務を支えるのがRPOです。

チャネル運用、文面最適化、歩留まり改善、面談設計などの専門ユニットを束ね、目的に応じた分業体制を構築します。

社内で後回しになりがちな日程調整や応募者対応といった定型業務もスピーディに処理され、全体のPDCAサイクルが高速化。

そのため、無駄な接点を減らし、反応率や決定率を高める運用が実現します。

採用の成功を分けるのは「誰が・何を・どの順で進めるか」の設計力と実行力であり、RPOが蓄積してきた知見がまさにその領域を支えています。

人事の戦略的役割への変化

人事部門は、採用業務を単なる“手配窓口”として担う段階を越え、経営戦略を実現するパートナーとしての役割が求められるようになっています。

人員計画やタレントマネジメント、評価制度、組織開発といった戦略領域に注力するほど、企業の競争優位を強めることが可能。

その前提となるのが、採用オペレーションの外部化です。

RPOに応募者対応、進捗管理、候補者体験の標準化を委ねれば、人事はより高次のテーマ「採用ポートフォリオ設計やハイクラス層との面接戦略、内定後の惹きつけ」に集中できます。

さらに、RPOは多くの企業で培った経験を元に、社内では気づきにくい改善点や成功パターンをスピーディーに提案してくれます。

採用を「欠員補充」ではなく「タレントパイプライン構築」と位置づける企業にとって、RPOは短期的な成果と中長期的な組織強化を両立させる存在。

人事の“時間”と“思考”を戦略領域へ戻す。

この構造変化こそ、市場成長の最も大きな推進力といえるでしょう。

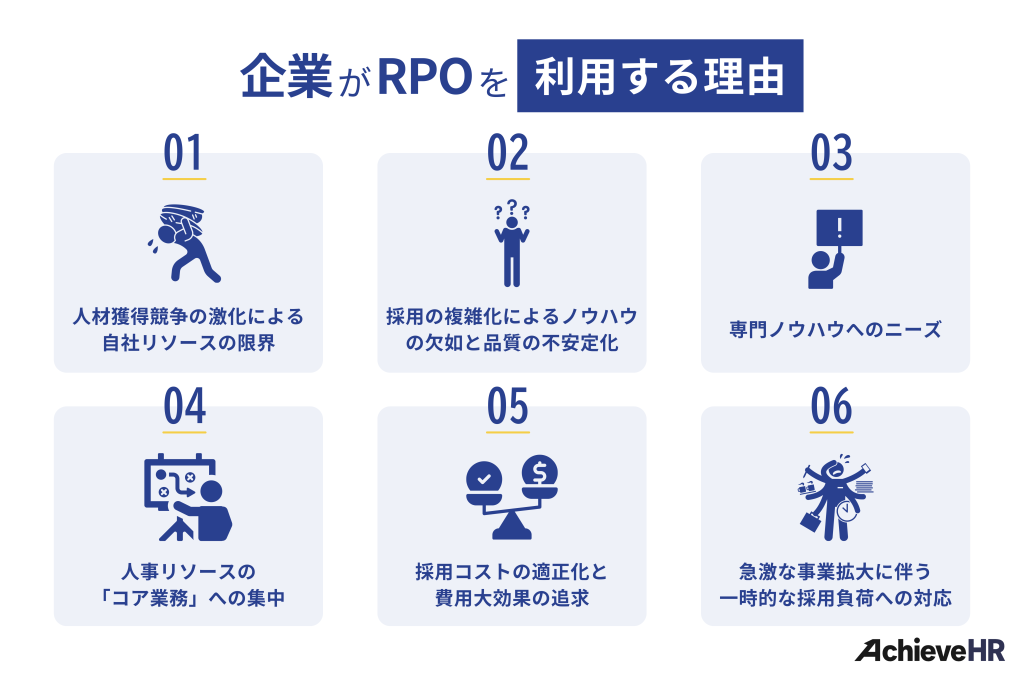

企業がRPO(採用代行)を利用する理由

採用市場が厳しさを増す中で、RPOを導入する企業は年々増えています。

背景には、自社のリソースだけでは対応しきれない「採用難」「採用手法の複雑化」、さらに「人事の戦略的役割の変化」などがあります。

そこで専門ノウハウの提供や業務の標準化を通じて、人事部門が本来注力すべきコア業務に集中できる体制を支えてくれるのがRPO。

人材獲得競争の激化による自社リソースの限界

近年の採用市場は、有効求人倍率の高止まりや労働人口の減少によって、人材獲得競争が一層激しさを増しています。

厚生労働省の最新統計によれば、有効求人倍率は長期的に1倍を超えて推移しており、特にITやグローバル人材といった専門職は慢性的な売り手市場。

このような環境では、採用担当者の数やスキルだけで必要な採用をまかなうのが難しくなっています。

現場では、限られた担当者が日程調整や応募者対応といった定型業務に追われ、母集団形成や候補者との関係構築といった戦略的な業務に十分な時間を割けないケースが少なくありません。

その結果、採用スピードが遅れ、事業の成長に必要な人員確保が滞るリスクが増加。

採用が停滞すれば、新規事業の立ち上げや既存社員の負荷軽減といった経営課題にも悪影響が及び、企業全体の競争力低下にも直結します。

特に、ITエンジニアなど専門性の高い職種では、採用担当者が業界知識や専門用語を十分に理解できないまま候補者と接することで、ミスマッチや候補者離脱が発生しがち。

こうした状況は、社内のリソース不足が直接的に採用難を引き起こしている証左といえるでしょう。

このような内部的な限界を克服する手段として、RPOの専門性とリソースを活用する企業が増加。

外部の採用プロフェッショナルが加わることで、戦略的な母集団形成や候補者との適切な関係構築が可能となり、結果として採用活動全体の質とスピードが高められるのです。

採用の複雑化によるノウハウの欠如と品質の不安定化

採用市場では、従来の求人広告や人材紹介に加え、ダイレクトリクルーティングやSNS採用、リファラル採用など多様な手法が急速に普及。

さらに、採用管理システムの活用や候補者体験の設計といった高度な取り組みも不可欠になり、採用担当者には従来以上に幅広い知識と専門性が求められています。

しかし、多くの企業ではこうした最新手法を担える人材が不足しており、結果として採用の質が不安定化しやすい状況に。

例えば、ダイレクトリクルーティングを導入したものの、効果的なスカウト文を作成できずに返信率が伸びないケースや、SNS採用を始めても候補者に響く発信ができずに成果が出ないケースは珍しくありません。

また、候補者対応や面接設計が担当者の個人的な経験やスキルに依存する「属人化」も深刻な課題。

担当者が異動や退職をすれば、採用プロセスそのものが崩れ、一から再構築せざるを得なくなるリスクも存在します。

こうした背景から、企業はRPOにノウハウを求める動きを強めています。

RPO企業は他社の成功事例や最新トレンドを蓄積しており、標準化されたプロセスを提供することで、属人性を排除しながら安定した品質を維持可能。

加えて、候補者体験を高めるための改善提案やデータ分析も行うため、結果として採用全体の成果向上につながるのです。

専門ノウハウへのニーズ

自社だけで採用活動を完結しようとすると、最新の採用トレンドや候補者との効果的なコミュニケーション手法が不足しがち。

特に「採用ペルソナの設計」「スカウト文の最適化」「候補者体験の設計」といった領域は、高度な専門知識が求められるため、社内の担当者だけでは十分に対応できないケースが少なくありません。

その結果、応募数や内定承諾率といった重要な採用成果に直結するKPIの改善が滞るリスクが増加。

こうした課題に対応するため、多くの企業がRPOに専門ノウハウを求めています。

RPO企業は、多数の導入事例から得た知見や最新の採用市場の動向を体系的に蓄積しており、それを各企業の状況に合わせて提供する力を持っています。

例えば、特定のスキルを持つ候補者に響くスカウト文の作成支援や、エンゲージメントを高める候補者体験の改善提案は、外部の専門家だからこそ提供できる付加価値。

さらに、RPOを通じて専門家が関与することで、採用の精度と品質が安定し、属人的な判断に左右されないプロセス構築を実現。

こうして短期的な充足だけでなく、中長期的に持続可能な採用体制の基盤が整うことにつながります。

人事リソースの「コア業務」への集中

多くの企業では、人事担当者の大部分の時間が「日程調整」「応募者への連絡」「データ入力」などの定型業務に費やされています。

実際、こうしたノンコア業務が人事工数の8割以上を占めることも珍しくなく、戦略的に取り組むべきコア業務が後回しになりがち。

人員計画や評価制度の設計、組織開発といった中長期的な課題が停滞すると、企業全体の成長スピードに影響を及ぼします。

RPOの導入は、この構造的な問題を解消するための有効な手段。

外部の専門チームが定型業務を引き受けることで、人事部門は工数を大幅に削減し、経営戦略に直結する業務に集中できます。

例えば、新規事業の立ち上げに伴う人材計画や、グローバル人材の獲得戦略など、時間と知見を必要とする取り組みに集中できるでしょう。

このようにRPOは、単なる業務委託ではなく、人事部門が「経営のパートナー」としての役割を果たせるように。

定型業務から解放された人事担当者が、企業の未来を支える戦略的活動にシフトすることで、組織全体の競争力を高められるのです。

採用コストの適正化と費用対効果の追求

採用活動には、求人広告費、エージェントへの成功報酬、説明会の開催費用など、目に見えるコストだけでなく、担当者の工数や面接に関わる社員の時間といった隠れたコストも多く発生しています。

特に採用が長期化すると、1人あたりの採用単価が高騰し、予算を圧迫するケースも少なくありません。

RPOを導入することで、採用に関するプロセス全体を可視化し、無駄な費用を削減可能。

たとえば、候補者の母集団形成から選考プロセスの設計、面接のスクリーニングまでを効率化することで、採用単価を下げながら質の高い人材を獲得できるようになるでしょう。

外部の専門チームは、採用市場のデータや最新の採用手法を活用し、費用対効果を最大化するノウハウを持っているため、自社だけでは得られない改善が期待可能。

また、RPOは単なるコスト削減だけでなく、投資対効果を高める仕組みでもあります。

限られた予算をどこに重点配分すべきかを見極め、採用チャネルごとの成果を分析することで、効率的な予算運用を実現。

その結果、採用力の強化と費用の最適化を同時に進めることが可能となり、企業の持続的な成長を後押しします。

RPO(採用代行)の費用面については、こちらの記事もご参照ください。

RPO(採用代行)の費用相場は?料金体系ごとに徹底解説!

急激な事業拡大に伴う一時的な採用負荷への対応

急激に事業を拡大する局面では、短期間に大量の人材を確保する必要が生じます。

特にスタートアップや新規事業の立ち上げフェーズでは、営業・開発・バックオフィスといった幅広い職種を同時に採用しなければならず、採用担当者の負担は急激に増大。

このような状況下で従来の人事部門だけに依存すると、業務が逼迫し、採用の質やスピードに大きな影響を与えかねません。

RPOを活用すれば、専門性を持った外部パートナーが採用フローを一部または全面的に代行し、企業はコア業務に集中できます。

例えば、求人票の作成から候補者のスクリーニング、日程調整、内定後のフォローに至るまでを任せることで、社内リソースの制約を解消しつつ、スピーディな採用活動を維持。

さらに、短期的な大量採用に対応するためのノウハウを持つRPO企業を活用することで、採用活動が属人化せず、効率性と安定性を両立できます。

そのため、急激な人員増加の局面でも採用の質を落とさずに事業成長を支える体制を構築可能。

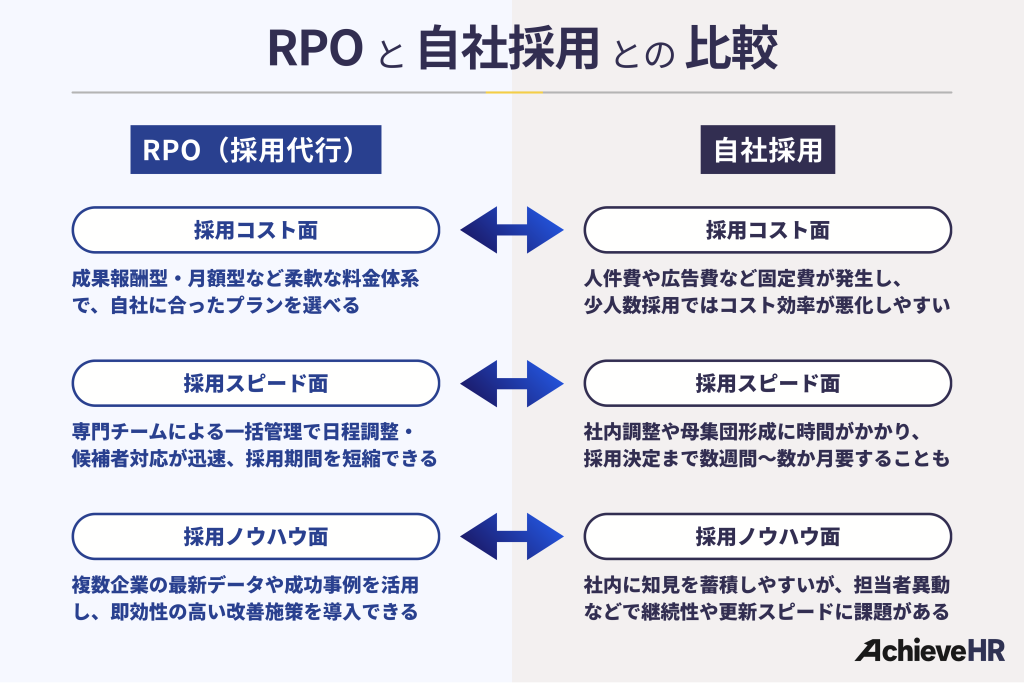

RPO(採用代行)と自社採用との比較

RPOと自社採用には、それぞれ異なる強みと課題があります。

自社に合った採用戦略を見極めるには、両者を複数の観点から比較することが重要。

コストやスピード、ノウハウの蓄積といった要素を整理し、自社の採用課題に最も適したアプローチを検討する必要があります。

採用コスト面の比較

採用にかかるコストは、RPOを導入する場合と自社採用に頼る場合とで大きく構造が異なります。

自社採用では、採用担当者の人件費に加え、求人広告掲載費、採用管理ツールの導入費、面接に関わる工数コストはかかってしまいます。

とくに採用人数が少なくても一定の固定費がかかるため、コスト効率が悪化しやすい点が課題。

一方、RPOは月額固定型や成果報酬型など、委託範囲や契約形態に応じて柔軟な料金体系を選べるのがポイント。

大量採用や短期間での採用強化を必要とする場面では、自社採用よりも1人あたりの採用単価を抑えられるケースが多く見られます。

また、採用プロセスの効率化によって、広告費や人的リソースの浪費を防ぎ、長期的には「投資対効果」を高める役割を果たします。

コスト面を比較する際には、単純な支出額の多寡ではなく、採用人数や期間、採用後の定着率といった成果とのバランスを評価することが重要。

RPOを活用することで、採用コストを単なる支出ではなく、戦略的な投資と位置づけられる点が大きな違いといえるでしょう。

採用コストについては、こちらの記事もご参照ください。

一人当たりの採用コストの平均は?計算方法と改善ポイントを解説

採用スピード面の比較

採用のスピードは、事業の成長に直結する重要な要素。

自社採用の場合、応募者対応や面接日程の調整に時間がかかり、採用決定までに数週間から数か月を要することが少なくありません。

特に母集団形成の段階で非効率が生じやすく、スピードの遅れが優秀な候補者の離脱につながるリスクも大きくなります。

一方、RPOは専門チームがプロセス全体を一括管理するため、日程調整や候補者対応がスピーディー。

さらに、採用管理ツールや自動化システムを駆使することで、応募から内定に至るまでのフローを効率化し、採用期間を短縮できます。

採用スピードを比較すると、自社採用では社内調整や工数の制約がボトルネックとなる一方、RPOは効率的な体制とノウハウにより、迅速な意思決定を実現します。

その結果、優秀な人材を競合他社よりも早く獲得できる点が、企業にとって大きな強み。

採用ノウハウ面の比較

採用活動においては、ノウハウの有無が成果を大きく左右します。

自社採用の場合、社内で蓄積された知見は「資産」として企業文化に根付く一方、担当者の異動や退職によって失われやすく、継続性に課題が生じやすい側面があります。

また、採用トレンドや外部環境の変化に即応するのが難しく、ノウハウの更新スピードが遅れがち。

これに対してRPOは、複数の企業で得た最新の事例やデータを活用できる点で優位性があります。

たとえば、効果的なスカウト文の作成方法や候補者体験を高める手法など、即効性の高いノウハウを短期間で導入可能。

さらに、幅広い業界での成功事例に基づく知見は、自社内だけでは得られない実践的な改善策につながります。

両者を比較すると、自社採用は長期的に企業に根差した知識を形成できる「資産性」が強みである一方、RPOは即効性と幅広さを武器に短期的な成果を実現しやすいといえます。

こうした特徴を踏まえ、両者を組み合わせる「ハイブリッド型」の戦略が注目されており、柔軟に選択することが採用成功のカギと言えそうです。

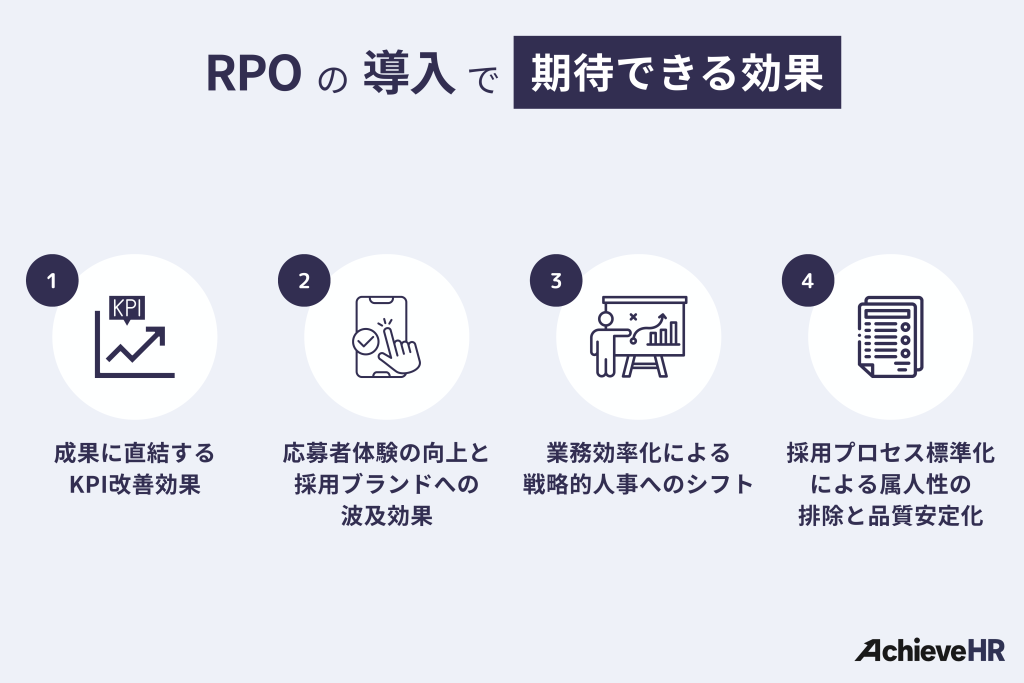

RPO(採用代行)の導入で期待できる効果

RPOの導入で、単なる採用工数削減にとどまらず、組織全体に波及する多面的な効果が期待可能。

具体的には、成果を左右するKPIの改善や応募者体験の質向上、さらに人事部門の戦略的シフトや採用プロセスの標準化などです。

これらは短期的な採用充足と、中長期的な人材戦略の両立を可能にする点で大きな意味を持ちます。

RPO(採用代行)については、こちらの記事もご参照ください。

RPO(採用代行)比較20選!おすすめサービスの費用や特徴を解説します

成果に直結するKPI改善効果

RPOを導入する大きなメリットの一つは、採用活動におけるKPIを着実に改善できる点。

応募率や書類選考通過率、面接設定率、さらには内定承諾率など、採用活動の各プロセスで明確な数値改善が期待されます。

たとえば、RPO企業は専門的なスカウト文の作成やターゲット母集団の設計を行うため、応募率がアップし、質の高い候補者と効率的につながれるようになります。

さらに、候補者とのやり取りを迅速かつ丁寧に行うことで歩留まり率が改善され、採用までのプロセスもスムーズ。

データに基づいて進捗を管理し、分析結果をもとに改善提案を繰り返すため、常に最適化が図られるのもRPOならではの強み。

これにより、従来は属人的で感覚的になりがちだった採用活動が、数値的根拠に基づいて改善され、最終的には採用成功率と採用ROI(投資対効果)の双方を高めることにつながります。

応募者体験の向上と採用ブランドへの波及効果

候補者にとって、応募から内定までのやり取りは企業の姿勢を映し出す鏡のようなものです。

面接日程の調整やフィードバックが迅速かつ丁寧であれば「大切に扱われている」という実感につながり、入社意欲を高めやすくなります。

こうした体験の積み重ねは、採用活動そのものの質を左右する要素。

満足度の高い候補者体験は、口コミやSNSを通じて外部に広がり、採用ブランドを押し上げます。

特に、競争が激しいIT人材や専門職採用では、応募者にポジティブな印象を残せるかどうかが内定承諾率を左右します。

企業にとっては、単なる採用手続きではなくブランド構築の一環と捉えることが重要。

さらに、応募者対応を通じて得られるフィードバックは、採用活動全体の改善に役立ちます。

質の高いコミュニケーションが企業の信頼性を裏付け、短期的な採用成功に加え、長期的なブランド価値向上へとつながるのです。

こちらの記事もあわせてご参照ください。

採用CX(候補者体験)とは?重要な理由から改善の具体例まで解説

業務効率化による戦略的人事へのシフト

RPOを導入すると、日程調整や応募者への連絡、進捗管理といった定型的な事務作業を外部に委託でき、人事担当者の時間配分を大きく変えることにつながります。

これまでの採用活動では、担当者が煩雑な作業に追われるあまり、本来注力すべき組織開発や人員計画といった戦略的業務に十分な時間を割けないケースが多く見られました。

定型業務から解放されることで、人事はタレントマネジメントや評価制度の改善、さらには経営戦略と直結する人材ポートフォリオ設計に取り組めるように。

単なるサポートにとどまらず、経営層の意思決定に寄与する役割を担えるようになる点は大きな変化。

また、外部RPOがデータ分析や候補者体験の改善を支援するため、人事部門は「業務の遂行者」から「経営のパートナー」へとシフトできます。

そのため人事の価値が高まり、組織全体の競争力強化に直結する体制が整っていきます。

採用プロセス標準化による属人性の排除と品質安定化

採用活動は担当者の経験やスキルに依存しがちで、異動や退職が起きると品質が不安定になるリスクがあります。

面接基準や評価フローが属人化していると候補者ごとの判断に差が出て、公平性を欠いた選考となりかねません。

こうした課題に対してRPOは、標準化された仕組みを整えることで解決策を提示。

つまり、共通の評価基準や統一フロー、データ管理体制を構築し、誰が担当しても一定水準をキープできるような仕組みづくり。

さらに、専門家の知見を活かした改善サイクルが常に回るため、最新の採用トレンドや成功事例を継続的に取り入れられ、ノウハウ蓄積にも役立ちます。

こうしたブラッシュアップにより候補者体験の質も安定し、採用ブランドの強化にも寄与すると考えられます。

結果的に、属人性を排除した一貫性あるプロセスが整備され、企業は安心して長期的に採用活動を進められる環境を実現できるでしょう。

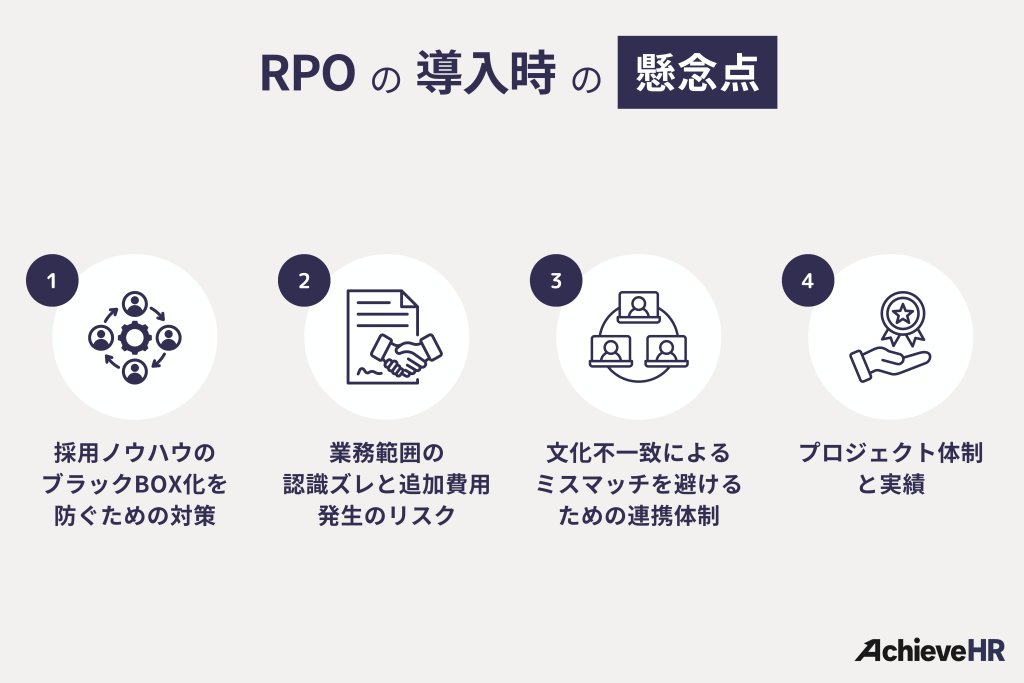

RPO(採用代行)導入時の懸念点

RPOは多くのメリットをもたらす一方で、導入にあたっては注意が必要。

ノウハウが外部に依存してしまうことや、契約範囲の認識ズレによる追加費用の発生、さらにカルチャーフィット不足によるミスマッチなど、事前に把握しておかないと後悔につながるリスクもあります。

以下に主な懸念点を整理します。

採用ノウハウのブラックボックス化を防ぐための対策

RPOを導入する際に懸念されるのが、採用ノウハウが外部パートナーに偏り、自社に蓄積されなくなるリスクです。

RPOに全面的に依存してしまうと、契約終了後に自社で採用を進められなくなる恐れもあります。

そのため、導入時から「ノウハウ移転」、具体的にはスカウト文の作成手法や選考基準の設計など、社内人事と定期的に共有できる仕組みづくりが重要。

また、RPOパートナーと共同で採用データを分析し、レポートを自社に蓄積するのも効果的。

さらに、採用担当者がRPOチームとの打ち合わせに積極的に参加することで、実務の中でノウハウを吸収できます。

こうした仕組みを徹底することで、外部依存のリスクを抑えつつ、長期的に自社の採用力を高められます。

業務範囲の認識ズレと追加費用発生のリスク

RPOを導入する際に注意が必要なのが、契約時の業務範囲に対する認識のズレです。

たとえば「求人票の修正対応」「面接官へのトレーニング」など、企業側は基本業務に含まれると考えていても、RPO側では追加オプション扱いとなる場合があります。

このような齟齬が発生すると、想定外の追加費用がかかり、コスト負担が膨らむリスクに。

これを防ぐためには、契約前に業務スコープを明確化し、サービスレベル合意(SLA)に具体的な範囲を記載することが欠かせません。

また、契約外業務が発生した場合に備え、追加費用の単価や発生条件を事前に合意しておくと安心。

さらに、定期的なレビューを設けることで「契約範囲と実務の乖離」を早期に発見できます。

透明性の高い契約管理を徹底することで、不要なコストの発生を抑え、RPOを計画的に活用できる体制を整えられます。

文化不一致によるミスマッチを避けるための連携体制

RPOを導入する際に意外と見落とされがちなリスクが、企業文化やカルチャーフィットに関する認識不足です。

RPOパートナーが企業の価値観や働き方を十分に理解していないと、スキル面では優秀でも組織になじめない人材を紹介してしまう可能性があります。

その結果、入社後の早期離職やパフォーマンス低下といった問題が生じやすくなります。

これを防ぐには、RPOパートナーとの情報共有を徹底し、自社の文化や評価基準を具体的に伝えることが重要。

たとえば、社員インタビューを通じて企業風土を知ってもらう、カルチャーフィットに関するチェックリストを共有するなど、理解を深める取り組みがよいでしょう。

さらに、定期的なレビュー会議を設け、採用基準や候補者傾向について相互に確認し合うことで、ミスマッチの芽を早期に摘むことが可能。

カルチャー面での連携を強化することは、単にリスクを回避するだけでなく、RPOとの協力関係をより戦略的なものに高める基盤となります。

プロジェクト体制と実績

RPOを導入する際に見極めておきたいのが、パートナー企業のプロジェクト体制と実績です。

どれほど魅力的な提案であっても、実際に運用するチームの力量やサポート体制が伴っていなければ成果は期待できません。

担当コンサルタントの専門性、窓口の一元化、緊急時の対応フローなど、体制の詳細を事前に確認しておきましょう。

また、過去の実績を把握することも信頼性を測る上で重要。

特に同業界や同規模の企業における導入事例は、自社での成功可能性を考えるうえで有効な参考材料。

顧客継続率や採用成功数、採用スピード改善といった客観的な指標を確認することで、パートナー企業の実力を具体的に評価できます。

さらに、長期的なパートナーシップを築くには、企業理念やサービス提供の一貫性も重要な要素です。

単なる業務委託先ではなく、経営課題を共に解決する「戦略的な採用パートナー」として信頼できるかどうかを見極めることが、成功への第一歩となります。

規模と効果を理解し、最適な採用戦略を検討しよう

RPO(採用代行)の市場は数百億円規模に拡大し、成長産業として存在感を高めています。

それは、採用難の深刻化や採用活動の複雑化、人事の戦略的役割への変化といった社会的要因があり、多くの企業が外部パートナーの活用を検討せざるを得ない状況があるため。

RPOを導入することで、採用コストやスピードの最適化、採用品質の安定化など、多面的な効果を得られることが期待されます。

ただし、導入にあたってはノウハウのブラックボックス化や業務範囲の認識ズレといった懸念点もあるため、信頼できるパートナー選びと運用体制の構築が欠かせません。

市場規模と効果を正しく理解した上で、自社にとって最適なRPO戦略を選び取ることが、今後の採用成功の大きなカギとなるでしょう。