エージェントコントロールとは?採用成功のポイントを徹底解説!

エージェントコントロールとは、人材紹介会社(エージェント)との関係性を戦略的に設計し、採用の成果を最大化するための考え方です。

採用ニーズや企業カルチャーを正確に伝え、エージェントを“味方”として本気で巻き込むことで、紹介の質とスピードが一段と向上します。

ただ求人を依頼するだけの受け身な姿勢では、優秀な人材は集まりません。

エージェントが「この企業は本気だ」と感じる情報提供、レスポンスの速さ、フィードバックの精度──どれも欠かせない要素。

本記事では、エージェントコントロールとは何かを深掘りしながら、明日から使える実践ノウハウを具体的に紹介します。

この記事でわかること

・エージェントコントロールとは何か、その基本的な考え方と重要性

・採用成果を高めるために企業側が実践すべき具体的アクション

・エージェントに「注力すべき企業」と思わせる関係構築のコツ

紹介の質と量を最大化し、優秀な人材を集めたい人事・経営者必見の内容ですので、ぜひ最後までお読みください。

エージェントについては、こちらの記事もご参照ください。

人材紹介サービスおすすめ24選を比較!費用・手数料など一覧で紹介

目次

エージェントコントロールとは?

エージェントコントロールとは、人材紹介会社(エージェント)との関係性を戦略的に構築し、自社に最適な人材を確実に紹介してもらうための手法です。

エージェントを単なる外部委託先ではなく、採用の目的を共有する“共創パートナー”と位置づけることが、成功への第一歩となります。

企業側から積極的に情報を開示し、求める人物像やカルチャーを丁寧に伝えることで、紹介の質が高まりやすくなるのです。

また、日々のやり取りを通じて信頼関係を育めば、候補者提案のスピードやマッチ精度も安定していくでしょう。

採用市場が激化する中、エージェントをいかに“本気で動いてくれる存在”にできるかが、成果を分ける大きな分岐点になるはずです。

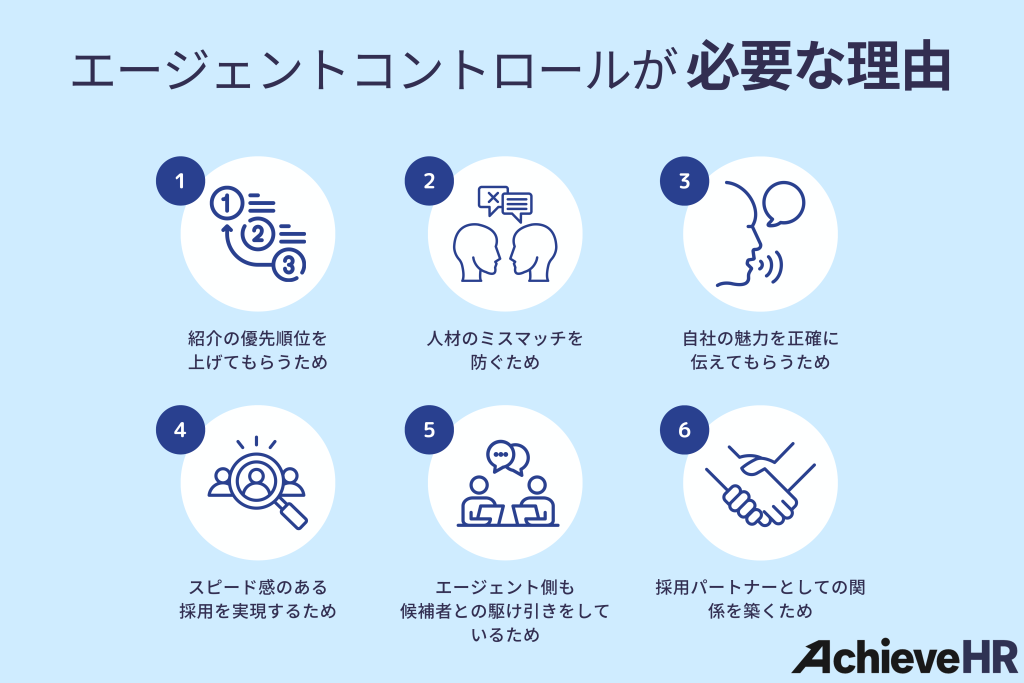

エージェントコントロールが必要な理由

採用活動を成功に導くうえで、エージェントとの適切な関係構築は欠かせません。

エージェントコントロールを実践することで、どのような効果が得られ、なぜそれが必要なのかを理解することが、安定的かつ効率的な採用の基盤となります。

そこで、「エージェントコントロール」が必要な理由について、以下の6点を解説します。

紹介の優先順位を上げてもらうため

国内には約2万社の人材紹介事業者が存在し、エージェントの担当者は100社以上の求人案件を同時に扱っているケースも珍しくありません。

しかし、積極的に候補者を紹介する“注力企業”はそのうちの10〜20社程度に絞られているのが実情です。

連絡が滞る企業や、求人情報が不明確な企業は、後回しにされがちです。

優秀な人材を競合より早く紹介してもらうためには、エージェントに自社の魅力や採用方針を正しく伝え、「この企業に注力すべきだ」と認識してもらうことが重要です。

そのためには、エージェントとの定期的な接点を持ち、候補者の動きや市場感を常に把握しておく姿勢が求められます。

人材のミスマッチを防ぐため

エージェント経由の採用で起こるミスマッチの多くは、企業側とエージェント側との情報共有不足に起因しています。

求人要件が曖昧であったり、採用ターゲットが明確でなかったりすると、エージェントは判断材料が不足した状態で候補者を推薦せざるを得ません。

結果として、書類選考は通るが面接通過率が低い、求める人材像と異なる紹介が続く、といった問題が起こりやすくなります。

このような事態を防ぐには、求人要件を定期的に見直し、具体的な人物像を提示することが重要です。

あわせて、ポジション別やエージェント別の選考フェーズごとにデータを可視化し、ボトルネックを特定することで精度の高い紹介を引き出せる体制が整います。

ミスマッチについては、こちらの記事もご参照ください。

採用ミスマッチを防ぐ方法とは?原因から対策・改善フローまで解説

自社の魅力を正確に伝えてもらうため

エージェントが候補者に熱意を持って企業を紹介するには、求人票以上の情報が欠かせません。

企業の未来像や採用ペルソナ、カルチャーといった“語れる情報”をエージェントに提供することで、候補者の心に響く提案が可能になります。

たとえば、経営理念や社内制度の特徴、選考官の人柄やよく聞かれる質問内容などを共有することで、選考への不安を減らすと同時に、企業理解を深めるきっかけにもなります。

年収レンジや成長フェーズ、転職メリットなど、求人票には掲載しづらい情報も適切に共有することで候補者の志望度を高める効果が期待できるでしょう。

魅力の情報伝達については、こちらの記事もご参照ください。

採用ピッチ資料とは?作り方・テンプレート例・活用事例を徹底解説

スピード感のある採用を実現するため

選考やフィードバックが遅れると、優秀な人材が他社へ流れてしまう大きな要因となります。

エージェントは複数企業の選考状況を見ながら候補者対応を進めており、企業側のレスポンスの早さが信頼度に直結するのが実情です。

面接日程の調整や合否連絡には、可能な限り即日対応する姿勢が望まれます。

また、複数のエージェントと連携している場合、連絡や進捗管理が煩雑になりやすい点にも注意が必要です。

こうした課題に対しては、エージェントコントロールを意識することで、選考フローの最適化と採用スピードの両立が図ることができるでしょう。

エージェント側も候補者との駆け引きをしているため

エージェントも営業活動の一環として企業を見極めており、成約率が高く、報酬水準が見合う企業に優先的にリソースを投下するのが実情です。

なぜなら、候補者にも複数の選択肢があり、エージェント自身も「どの企業なら決まりやすいか」「どこに提案すべきか」といった駆け引きを日々迫られているからです。

そのため、企業側が受け身でいる限り、紹介の優先順位は自然と下がってしまいます。

本気で紹介してもらうには、エージェントに対して採用への温度感やスピード感を伝え、協力する価値がある企業だと認識してもらうことが欠かせません。

求人票の精度、情報共有の姿勢、フィードバックの質──これら一つひとつが、信頼を積み重ね、優先度を押し上げる要素となります。

採用パートナーとしての関係を築くため

エージェントを単なる外部業者ではなく、採用活動を共に進める「採用パートナー」と捉えることが重要です。

良好な信頼関係を築くことで、エージェントは候補者の本音や選考の辞退理由など、企業が直接は聞きにくい情報を正直に共有してくれるようになります。

こうした生のフィードバックは、求人票の改善や面接プロセスの見直しなど、自社の採用力を根本的に強化する貴重な財産となります。

エージェントとの関係性は、単に人材を紹介してもらうだけでなく、採用活動全体の質を高めるための重要な要素なのです。

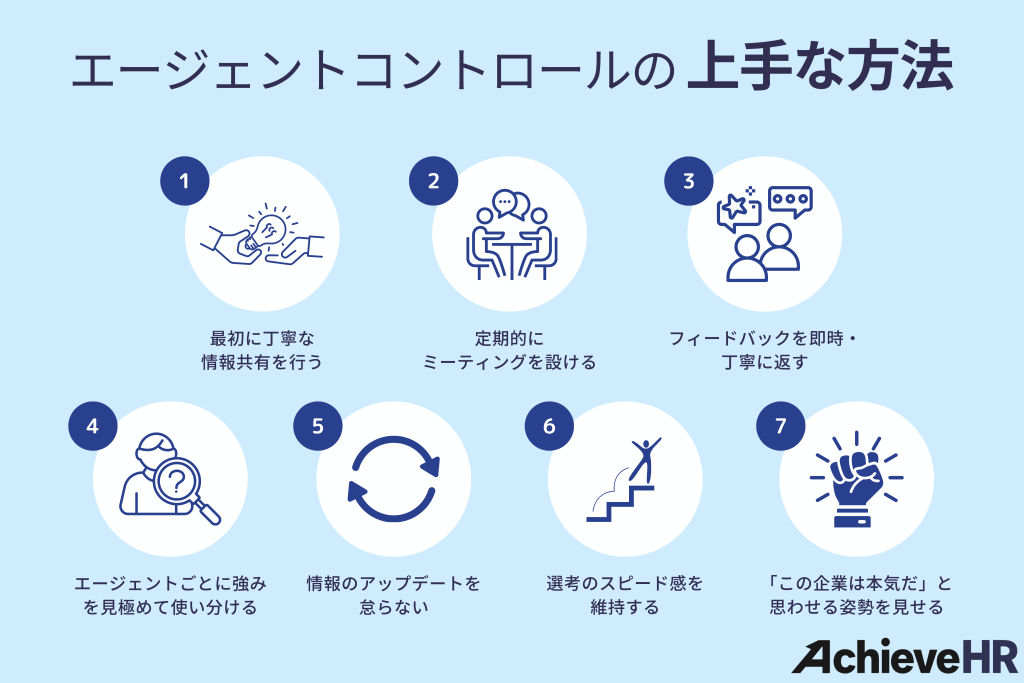

エージェントコントロールの上手な方法

エージェントとの良好な関係を築き、採用を成功に導くためには、具体的なアプローチと継続的なコミュニケーションが欠かせません。

ここでは、エージェントを信頼できる採用パートナーとして巻き込み、成果につなげるための実践的な方法をご紹介します。

最初に丁寧な情報共有を行う

採用の精度を高めるうえで、初期段階の情報共有は非常に重要です。

エージェントが求人の背景や意図を深く理解できれば、自社のニーズに合致した候補者をより的確に紹介しやすくなります。

経営理念や募集要項、労働条件といった基本情報に加え、企業の今後の方向性や具体的な採用ターゲット、理想とする人物像(ペルソナ)まで共有することが望ましいでしょう。

さらに、年収レンジや転職メリット、事業状況といった求人票に載せづらい情報も含めて伝えることで、エージェントが持つ「求人の解像度」は飛躍的に高まります。

こうした密な情報共有こそが、的確なマッチングと採用成功の第一歩となるのです。

定期的にミーティングを設ける

エージェントとの定期的なミーティングは、採用活動の進捗を正確に把握し、温度感のズレを防ぐためにも欠かせません。

日々のチャットやメールでは伝えきれないことも、対面またはオンラインでの対話を通じて、紹介状況や候補者の反応、エージェントが抱える課題などを深く共有することができます。

週1回〜隔週を目安に定例ミーティングを設定し、現在の採用方針や求人の見直しポイント、競合他社との違いなどを積極的に議論しましょう。

こうした継続的な対話が、エージェントにとって自社を「注力すべき企業」と位置づけるきっかけとなり、より熱量を持った人材紹介につながっていきます。

フィードバックを即時・丁寧に返す

書類選考や面接結果に対する即時かつ丁寧なフィードバックは、エージェントとの信頼関係を築くうえで欠かせない要素です。

対応が迅速であれば、エージェント側も候補者対応をスムーズに進めやすくなり、内定辞退のリスク軽減にもつながります。

さらに、不採用の理由や評価ポイント、見送りの背景などを具体的に伝えることで、次回以降の紹介精度にも好影響を与えるはずです。

フィードバックは単なる結果連絡ではなく、エージェントの学習と改善を促す大切なプロセスとして捉えるべきでしょう。

日々のこうした積み重ねが、最終的には採用成果そのものに直結していくのです。

エージェントごとに強みを見極めて使い分ける

複数のエージェントと連携している場合、それぞれの得意分野を見極め、求人ごとに役割を分けることが成果を左右します。

国内に約2万社ある人材紹介会社は、業種や職種、年齢層、採用手法など、得意領域が実にさまざまです。

たとえば、若手人材に強いエージェントには第二新卒向けのポジションを、ハイレイヤー採用に実績のある会社にはマネジメント求人を依頼するのが効果的でしょう。

こうした使い分けを行うことで、各社の強みが最大限に発揮され、紹介の質も安定していきます。

加えて、過去の紹介実績や選考通過率、歩留まりといったデータも参考にすれば、より精度の高いパートナー選定が可能になります。

結果として、エージェントの特性に合わせた関わり方が採用成功への近道となるはずです。

情報アップデートを怠らない

採用要件の変更、選考フローの見直し、社内体制の変更などがあった際は、速やかにエージェントへ共有することが大切です。

情報が古いままでは、意図しない人材を紹介されたり、候補者とのミスマッチが頻発する原因となります。

アップデートは口頭だけでなく、求人票の最新版や社内資料、面接官の変更情報など、文書化された情報もあわせて提供するとより効果的です。

「常に最新情報を共有してくれる企業」という印象を与えることで、エージェント側も安心して活動でき、より的確な提案につながるでしょう。

選考のスピード感を維持する

採用におけるスピードは、優秀な人材を確保するうえで競合に勝つ最大の武器になります。

優れた候補者ほど、複数企業からオファーを受ける機会が多いため、選考が遅れると他社へ流れてしまうリスクが高まります。

書類選考、面接、内定といった各フェーズごとに、判断と連絡を迅速に行う体制を整えましょう。

特に、面接結果の共有は、できる限り当日〜翌営業日中には行うのが理想です。

エージェントへの所感の共有もあわせて行えば、候補者の志望度維持や辞退防止にもつながります。

スピードを意識した対応こそが、優秀な人材を確保するための重要な差別化要因となるのです。

「この企業は本気だ」と思わせる姿勢を見せる

エージェントに「この企業は採用に本気で取り組んでいる」と思わせることができれば、紹介に対する熱量が大きく変わってきます。

エージェントはビジネスとして活動しているため、成約率が高く、対応が丁寧な企業にリソースを集中させる傾向があります。

レスポンスの早さ、候補者への配慮ある対応、選考プロセスへの柔軟性など、日々のやり取りの積み重ねがエージェントの“やる気スイッチ”を押すことにつながります。

採用が決まった際の丁寧なお礼や、改善提案に対する感謝の言葉も、信頼関係を強化する要素です。

こうした細やかな配慮が、長期的なパートナーシップを築き、最終的な採用成功を引き寄せてくれるでしょう。

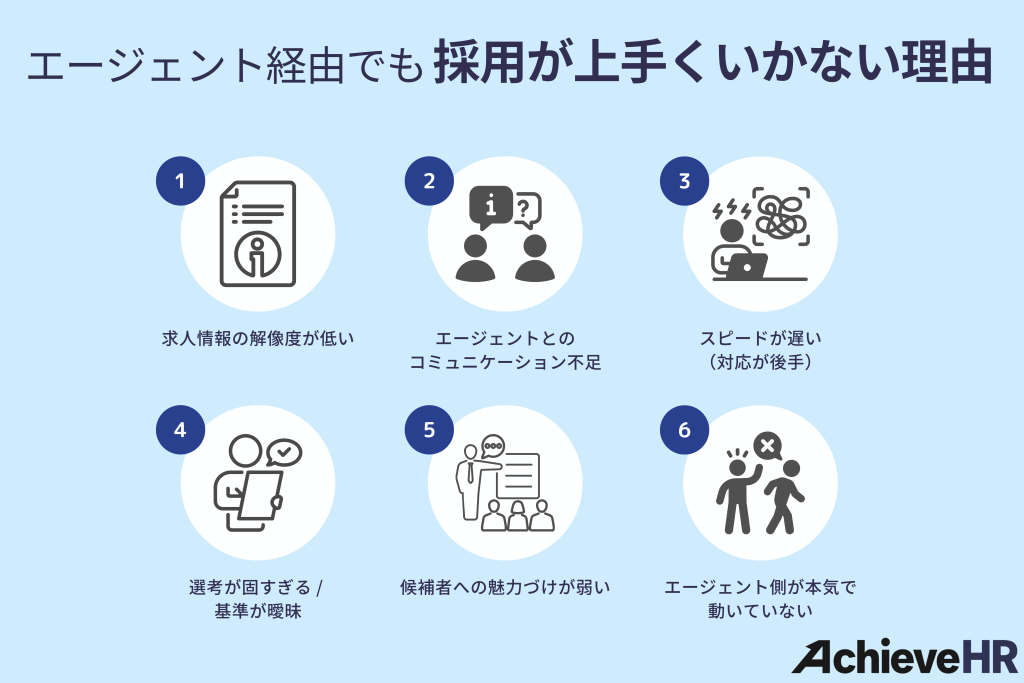

エージェント経由でも採用がうまくいかない理由

「エージェントを活用しているにもかかわらず、思うように採用成果が出ない」といった状況には、いくつかの共通する課題が存在します。

以下の要因を見直すことで、エージェントとの連携精度を高めて採用の質を向上させることができるでしょう。

求人情報の解像度が低い

求人情報の内容が曖昧だったり、要件が不明確だったりすると、エージェント側は候補者像を具体的に描くことができません。

結果として、ミスマッチや紹介数の減少につながってしまいます。

また、求人票の情報が最低限にとどまっている場合、エージェントは「この企業は本当に採用する気があるのか」と疑問を持つ可能性もあります。

応募が集まらない背景には、情報共有不足による“認識のズレ”が潜んでいることが少なくありません。

経営理念や企業の将来像、採用ターゲットやペルソナなどは、言語化して丁寧に伝えることが肝心です。

また、必要なスキルや経験は「必須(MUST)」と「歓迎(WANT)」に分けて整理することで、エージェントが候補者を選定しやすくなります。

求人情報の解像度を高める工夫が精度の高い紹介を生む第一歩と言えるでしょう。

エージェントとのコミュニケーション不足

エージェントとの連携が希薄なままでは、採用活動が計画通りに進むことはまずありません。

連絡の頻度が少なければ、エージェントは企業の方針や意図を正しく汲み取ることができず、ミスマッチが起こりやすくなります。

特に、情報の行き違いや反応の遅さが続くと、エージェント側の熱量は下がってしまい、「注力する価値のある企業」として認識されにくくなってしまいます。

採用を成功させるには、エージェントを単なる“紹介者”ではなく、“採用パートナー”として位置づけることが重要です。

定期的な接点をもち、最新情報をタイムリーに共有することで、信頼関係の構築につながって紹介の質と量の向上にも直結します。

スピードが遅い(対応が後手)

採用におけるスピードの遅さは、優秀な人材を他社に奪われる直接的な要因となります。

書類選考の合否連絡や面接後のフィードバックが滞ると、エージェントと候補者の双方に不信感を与えてしまいます。

候補者の意欲は時間とともに変化するため、対応が遅れるほど志望度は下がっていきます。

また、エージェントは他社の選考スピードも考慮しながら候補者とのやり取りを進めているため、判断の遅れは競合企業への人材流出につながりかねません。

条件に合った人材の選考を先延ばしにしたり、理由の不明確な不合格を繰り返したりすることも、エージェントのモチベーションを下げる一因となります。

結果として、自社の求人が後回しにされるリスクが高まります。

だからこそ、スピード感ある対応を徹底し、競合よりも一歩先に進むことが採用成功への近道となるのです。

選考が固すぎる/基準が曖昧

選考基準が厳しすぎる場合、候補者の数が極端に絞られて紹介そのものが止まってしまうケースもあります。

逆に、基準が曖昧だと、エージェントは何を基準に候補者を選べば良いのかわからず、判断に迷ってしまいます。

高すぎる要件を掲げてしまうと、競合他社でも人気のあるハイクラス人材ばかりをターゲットとすることになり、自社が選ばれる確率は自然と下がってしまうでしょう。

エージェントが具体的な人物像をイメージしやすいように、採用要件を整理し、現実的なラインにチューニングしていくことが大切です。

選考基準の一貫性と明確性は、紹介の質だけでなく、採用そのもののスピードと成功率を左右する要素となります。

候補者への魅力づけが弱い

候補者は、常に複数の企業を比較しながら意思決定をしています。

そのため、選考の中で十分な魅力訴求ができなければ、最終段階で辞退されるリスクは避けられません。

また、エージェントは候補者の意向に寄り添う姿勢を大切にしています。

そのため、企業側の対応が冷たかったり、候補者目線を欠いたコミュニケーションが続いたりすると、紹介自体を控えるようになる可能性もあります。

魅力づけを強化するには、単に待遇や福利厚生を伝えるだけでなく、面接官の人物像、企業のビジョン、現場の雰囲気などを具体的に伝えることが効果的です。

経営者インタビューや社員インタビュー、社内制度など、候補者が「ここで働いてみたい」と感じるような情報を積極的に開示しましょう。

こうした姿勢が、候補者の志望度を高め、内定承諾率の向上にもつながっていきます。

エージェント側が本気で動いていない

エージェントの動きが鈍いと感じる場合、それは自社が「注力すべき企業」として認識されていないサインかもしれません。

エージェントも営利を目的としたビジネスであり、限られた時間の中で、成約率が高く、報酬が見込める企業を優先的に支援するのが一般的です。

企業側が一方的に紹介数のノルマを課したり、報酬交渉で強引な条件を提示したりすると、エージェントのやる気は一気に冷めてしまいます。

本気で動いてもらうには、信頼関係を築きながら、エージェント側の立場や事情にも理解を示す必要があります。

情報共有の精度を上げ、採用への本気度を行動で示し、自社が「紹介しやすい企業」であるという印象を持ってもらうことが、エージェントの協力姿勢を引き出す鍵となるでしょう。

エージェントの思考と優先順位を理解する

エージェントがどのように思考し、どのような基準で企業を“優先順位付け”しているのかを理解することは、採用成功において欠かせない視点です。

ここでは、エージェント内部で実際に候補者・企業と向き合っている「リクルーティングアドバイザー(RA)」と「キャリアアドバイザー(CA)」それぞれの立場から、思考と優先順位のポイントを解説します。

RAの思考と優先順位

エージェントのリクルーティングアドバイザー(RA)は、企業側の担当者として求人の受注や紹介後の決定数を重視しています。

紹介が成約につながった際に得られる紹介手数料が直接の売上となるため、RAの思考は“決まりやすい求人”をどう優先するか、というビジネス視点に基づいています。

その中でも、とくにRAの優先度が高いのは、以下のような特徴を持つ企業です。

RAの優先度が高い企業の特徴

- 選考スピードが早い

- 内定辞退が少ない

- フィードバックが丁寧で、コミュニケーションが円滑

- 求人の魅力が具体的に伝えられる(魅力訴求の材料がある)

また、RAは「社内で回しやすい案件かどうか」も重視しています。

つまり、他のCAや営業メンバーが社内で理解・共有しやすい求人であるかという点も、紹介数に大きく影響します。

一方で、選考が進まない企業や、評価基準が不明確な求人には労力をかけたがらない傾向もあります。

信頼性に欠ける対応が続くと、自然と優先度は下がっていくでしょう。

RAの意思決定の背景には、効率性と信頼性の両面があります。

丁寧なやり取りや的確な情報提供を通じてRAに「支援する価値のある企業」と認識されることが、紹介数を増やす大きなポイントになります。

CAの思考と優先順位

キャリアアドバイザー(CA)は、求職者の希望やキャリアビジョンを実現することを第一に考えて行動しています。

そのため、CAにとって重要なのは「候補者に自信を持って提案できる企業であるかどうか」です。

具体的には、以下のような条件を満たす企業がCAの中で優先される傾向にあります。

CAの優先度が高い企業の特徴

- 面接の日程調整がしやすく、柔軟に対応してくれる

- 面接通過率や内定率が高く、候補者にとって“決まりやすい”

- 年収や待遇の条件が明確で、魅力的なオファーが提示される

- 仕事内容の面白さや成長性、カルチャーなど、CA自身が語れる魅力がある

CAは候補者と日々密にコミュニケーションを取っているからこそ、「この企業は辞退される可能性が高そうだ」と感じた場合、紹介そのものを控えることもあります。

また、RAとの連携が取れており、求人情報が整っている企業に対しては、安心して推薦できるという心理も働きます。

情報が充実し、選考フローがわかりやすい企業であればあるほど、CAは候補者との接点をスムーズに持ちやすくなるのです。

CAの視点では、紹介の質と候補者体験の両方が重要です。

採用企業がその両面で「信頼できるパートナー」として認識されることで、CAからの紹介も活性化されていくでしょう。

エージェントコントロールで採用を成功させよう!

本記事では、エージェントコントロールの基本的な考え方から、うまくいかない原因、効果的な実践方法、そしてエージェントの思考と優先順位までを解説しました。

採用を成功させるには、エージェントを単なる紹介業者ではなく、“共に採用をつくるパートナー”と捉える視点が欠かせません。

求人情報の精度や選考スピード、丁寧なフィードバックといった日々の積み重ねが、エージェントから「注力すべき企業」と見なされる鍵となります。

エージェントとの信頼関係を深め、紹介の質と量を最大化することで競合より一歩先に優秀な人材を確保できるはずです。

自社の採用を成功に導くためにも、ぜひエージェントコントロールの視点を実践に活かしてみてください。