HRBPとは?仕事内容や必要なスキルを徹底解説

HRBP(Human Resources Business Partner)は、経営と現場をつなぐ“人事の相棒”です。

本記事では、HRBPの意味や役割、具体的な仕事内容、求められるスキル、導入ステップまでを実務目線でわかりやすく解説します。

これからの仕組みづくりはもちろん、既存の人事を強化したい企業にも役立つ内容にしました。

HRBPとは?

HRBP(Human Resources Business Partner)は、経営と人事を結びつけ、事業戦略に即した人材・組織施策を推進する役割です。

制度運用にとどまらず、採用・育成・評価・組織開発を横断して設計・実行します。

この章では、以下の内容について解説していきます。

HRBPの役割

HRBPとは、戦略人事のリーダーです。

経営目標や事業計画を読み解き、人材・組織の戦略へ落とし込み、実行計画を組み立てます。

次に経営/事業部門のパートナーとして、採用・配置・育成・評価などの施策を部門長と二人三脚で回します。

人事データに基づく意思決定支援も重要です。

離職率や配置比率、育成進捗などのKPIを見える化し、どの施策を優先させるかを決めていきます。

さらに管理職の1on1や評価面談の質向上、労務相談の初動をサポート。

最後に組織・文化変革の推進者として、社員が前向きに働き安心して意見を出せる状態を1on1やフィードバックのルールとして仕組み化し、日々の運用で根付かせます。

HRBPには、短期施策と中長期テーマをつなぎ、現場で結果を出すところまで伴走できることが求められるのです。

HRBPの仕事内容

採用・配置では、事業ニーズから人材要件を設計し、チャネル選定や異動・配置の提案まで担います。

評価・報酬制度は、共に制度運用するだけでなく、フィードバック面談への同席や改善提案まで踏み込みます。

人材育成・研修では、部門別育成計画やOJT設計、マネージャー研修の企画実行をリード。

人員構成・組織設計では、スキルバランスの診断や再編の提案を行います。

社員の声をアンケートで集めて分析し、離職の芽が見える部署には早めに手を打ち、キャリアの悩みはいつでも相談できる場を用意。

労務・コンプライアンスは、問題社員対応のアドバイスやリスクの早期検知が中心です。

最後にデータ分析・レポートで、離職率・昇進率・女性活躍比率などを可視化し、経営層へ分かりやすく報告します。

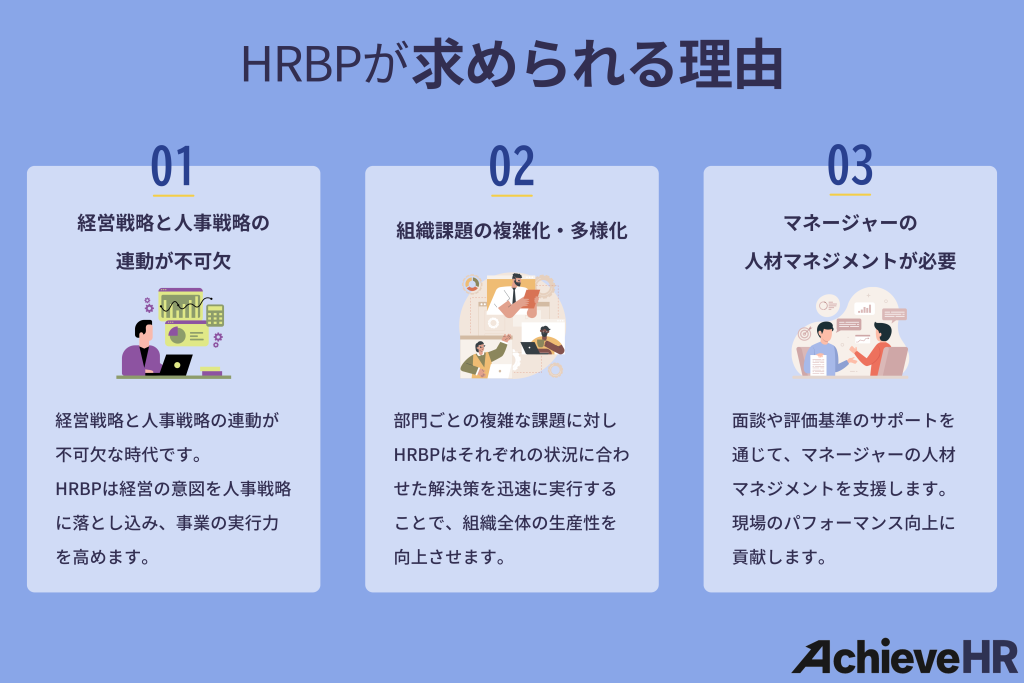

HRBPが求められる理由

いまや人材の獲得・育成・定着が競争力に直結する時代になりました。

制度運用だけでは現場の課題に追いつけません。

経営の意図を翻訳し、部門ごとの事情に合わせて対応策を考えられる存在が必要です。

そこでHRBPが注目されており、求められる理由について以下解説します。

経営戦略と人事戦略の連動が不可欠

市場の前提が短いサイクルで変わり、事業計画も柔軟な修正が求められます。

人材戦略が遅れると、採用や配置、育成の手が後手に回り、機会損失につながるリスクも上がりました。

そこでHRBPが経営の意図を受け取り、どの事業で、いつまでに、どんな人材を、どの水準でそろえるかを具体化します。

採用計画から育成計画、評価・報酬の基準まで一貫して整えることで、戦略の実行力が高まります。

離職や稼働の数字、スキルの足りない点を定期的に出して共有し、どこに人や予算を回すかを更新できる体制づくりも大切です。

現場の声もデータと合わせて拾い、対応策の優先順位を調整します。

経営と現場の“間”で意思決定を支える役割を担えると、組織は変化に強くなります。

組織課題の複雑化・多様化

事業や働き方が細分化したことで、部門ごとに直面する課題はまったく性質が異なっています。

営業は離職と育成、コーポレートは採用難、開発は評価基準の設計といった具合です。

全社一律の制度だけでは解像度が足りず、現場では運用で苦労する状態に陥りがち。

そこでHRBPが部門に常駐するかたちで課題を見立て、採用要件を見直して条件を緩め、配置替えと育成プログラムの見直しを短期間で進めます。

アンケートや面談の記録と数字を見比べ、やってみる→結果を見る→直すを素早く繰り返すと、効果が上がります。

部門特性に合わせて“効く場所に効く薬を打つ”役割を担える点が、HRBPの価値といえるでしょう。

制度を変えるだけでなく、現場運用まで成果が定着しやすくなります。

マネージャーの人材マネジメント支援が必要

多くの企業でマネージャーは、プレイヤー業務と人材マネジメントを両立しています。

ですが目標管理、評価面談、1on1、労務対応まで背負うと、どうしても後手に回りやすくなります。

そんなとき、HRBPは“近くの相談相手”として、面談台本の用意や評価基準の解釈サポート、難易度の高いケースの初動アドバイスをくれる頼もしい味方です。

さらに、面談の同席→フィードバック→次回改善といったコーチングの流れを仕掛けると、マネージャーの手応えが増していきます。

突発対応だけでなく、育成計画の見直しやチーム編成の組み替えまで踏み込めれば、部門の生産性は底上げされるでしょう。

評価の納得感が高まれば離職も抑えられますし、1on1の質が上がればエンゲージメントも改善します。

現場が安心して判断できる環境づくりを支えることが、HRBPの重要任務です。

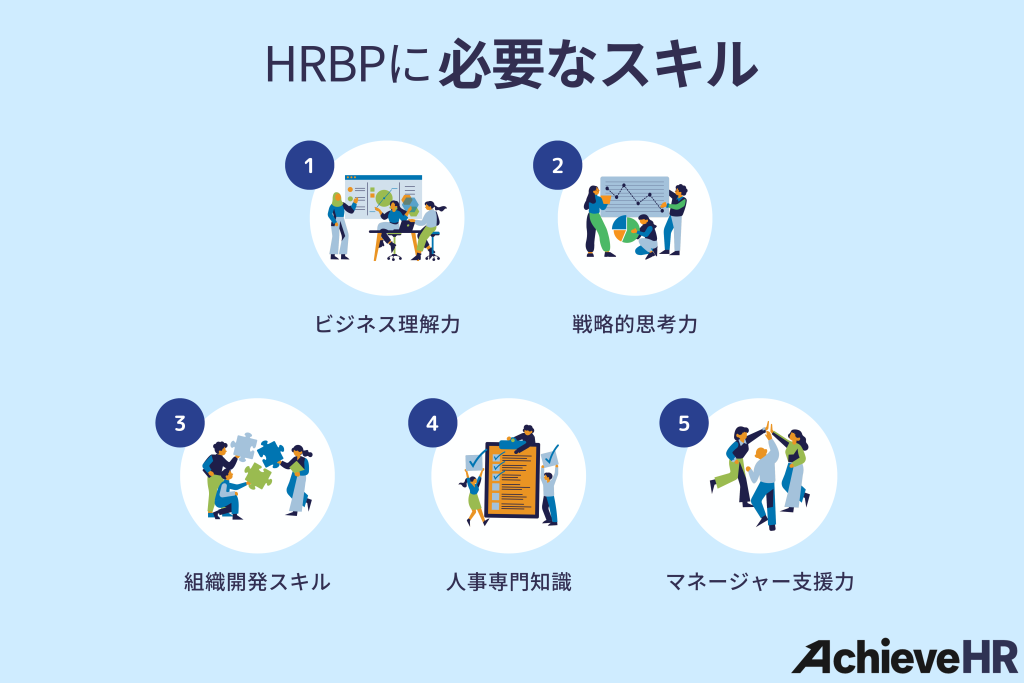

HRBPに必要なスキル

HRBPに求められるのは、制度運用の巧さだけではありません。

事業を理解する目・未来を描く思考・組織を変える技術・人事の専門知識・そして現場マネージャーを支える力がそろって初めて機能します。

以下の5点を基盤に据えると、現場と経営の橋渡し精度がアップします。

ビジネス理解力

担当事業のKPIや収益構造を読み解き、人と組織の課題へ翻訳できる力が要です。

売上・粗利・LTV・CAC・稼働率などの数値と、顧客の購買行動やプロダクトの開発サイクルを関連付けられると、施策がうまくいきやすくなります。

営業の見込み状況の会議や、開発計画の打ち合わせに同席し、現場の声とデータを合わせてチェック。

そこで見えた差を必要なスキル・人数・配置の不足として整理し、採用・育成・評価の施策に結び付けるのが基本です。

会議では、前提と選択肢、その影響だけを短く共有し、事業優先で決めます。

ビジネスの言葉で語れる存在は、経営にとって心強いパートナーです。

戦略的思考力

短期・中期・長期を同時に見て、限られた人員と予算をどこに配分するか決めます。

今やること・やめること・見直す時期を並べ、優先順位とトレードオフをはっきりさせると、現場が動きやすくなるはずです。

たとえば「面談化率が2週連続で基準を下回ったら、スカウト文の改善と面接枠の増枠を即実行する」といった“条件付きの対応表”を用意しておけば、素早く次の手が打てます。

論点はロジックツリーやKPIツリーで可視化し、評価・報酬・育成の整合を確認することが欠かせません。

計画は作って終わりにせず、実行ロードマップとマイルストーンを引き、月次で結果を振り返って仮説検証を回していきます。

組織開発スキル

まず現状を見える化し、どこに手を入れるかを決めます。

まず、四半期ごとの5段階アンケート、1on1の記録、離職の数字をまとめて見比べます。

その結果をもとに、組織の仕組みに原因がある問題(構造面)と現場のやり方に原因がある問題(運用面)に分けて整理することが出発点です。

次に、行動指針や意思決定ルールをワークショップで言語化し、意見を出しやすい進め方を決めましょう。

情報共有の頻度やフィードバックの型など、チームの約束事は具体化しておくと安心です。

その内容を定例会で振り返る仕組みを置くと、現場への定着に弾みがつきます。

制度だけを変えるのではなく、メールの書き方や会議の始め方など、日々の小さな行動も整えることが大切です。

小さな成功を積み重ね、仕組みと行動の両輪で回すほど、エンゲージメントと生産性は着実に高まっていきます。

人事専門知識

採用、評価、報酬、労務、タレントマネジメントの基礎と実装経験が土台になります。

ジョブ定義、等級・評価・報酬の連動設計、目標管理(OKR/MBO)、オンボーディング、懲戒・ハラスメント対応などを正しく運用できるかが重要です。

労働関係法の要点や就業規則の読み解きは前提とし、ATS/HRISのデータ構造も理解しておくと意思決定のスピードが上がります。

報酬レンジの設計やオファー条件の擦り合わせ、早期離職時のリスク管理までサポートできると安心です。

制度は“使われて初めて価値”となるものです。

ルールと現場の運用差をモニタリングし、改善を継続できるかが専門性の差になります。

マネージャー支援力

管理職のよろず相談役として、1on1の設計、評価面談の台本づくり、難易度の高い労務ケースの初動助言を担います。

状況整理→論点抽出→選択肢提示→言い回し提案、という型を用意しておくと、現場はすぐ動けます。

フィードバックのフレーム(SBI/BI法など)や、対立の扱い方、チーム編成の組み替え支援も効果的です。

面談の同席→振り返り→次回の練習とコーチングのサイクルを回せると、再現性を持ったサポート体制ができあがります。

“いつ相談しても温かく速い”という信頼は最大の生産性向上施策です。

マネージャーが人に向き合える時間を増やせれば、評価の納得感と定着率はじわりと改善します。

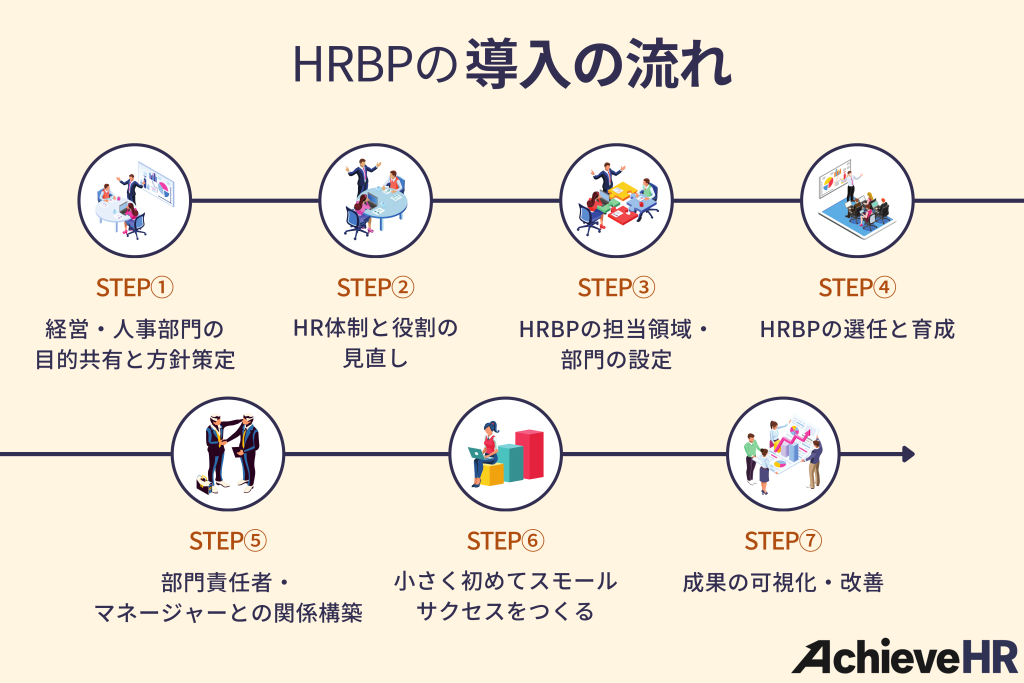

HRBPの導入の流れ

HRBPは“置けば効く”ものではありません。

ねらいを言語化し、体制と担当範囲を設計し、現場と共に走りながら小さく検証して広げる流れが肝心です。

ここに挙げる項目を順に整えると、立ち上がりがスムーズになるでしょう。

導入の流れ

経営・人事部門の目的共有と方針策定

まず「なぜHRBPを導入するのか」を経営と人事で一本化します。

採用強化なのか、離職抑制なのか、組織力向上なのかを明確にしてください。

KGIとKPI(例:一次通過率・内定承諾率・離職率)を先に置き、対象部門と期間、意思決定者も決めておくとやりやすいです。

加えて、HRBPの期待役割と“任せない範囲”を文書化すると齟齬を防げます。

コミュニケーション計画(週次定例、月次レビュー、四半期振り返り)まで設計すると、立ち上がりで迷いません。

ロードマップは90日スパンで作成し、初回の成功指標も定義しておくと合意形成が楽になります。

HR体制と役割の見直し

HRBPを活かすには、人事オペレーションとの分業が欠かせません。

採用実務や日程調整はHRオペ、戦略設計や部門伴走はHRBPと切り分けます。

RACI(責任分担表)で“誰が何を決め、誰が実行するか”を可視化しましょう。

ATS/HRISの権限やデータ連携も同時に整理し、レポートの作成者と提出先を固定します。

問い合わせ窓口や休日の一次対応、例外処理のルールまで決めておくと、運用が安定させやすくなります。

体制の再設計は一度で完璧にせず、運用しながら軽やかに改訂する姿勢が望ましいです。

HRBPの担当地域・部門の設定

支援の深さとカバー範囲はトレードオフです。

事業規模や採用難易度に応じ、HRBP1名で担当する従業員数や部門数を決めます。

営業専任、開発専任など“専任型”は理解が深まりやすく、成果の再現性も高まりやすいです。

逆に兼務が必要な場合は、優先度と可処分時間を明確にし、緊急連絡の窓口を一本化します。

着任前には、部門のKPI・組織図・主要メンバー・直近の課題を共有しましょう。

あわせて、最初の1か月で優先して取り組む領域を決めておくと、立ち上がりがスムーズです。

HRBPの選任と育成

社内選抜か外部採用かを検討し、期待値と評価指標を最初に握ります。

着任後はオンボーディング計画を準備します。

事業理解(P/L・KPI・顧客像)、データ活用(KPI設計・ダッシュボード運用)、人事基礎(労務・評価・報酬)の3領域を短期で学べる設計が効果的です。

メンター制度やケーススタディで“現場での言い回し”まで練習すると、初速が上がります。

四半期ごとに支援事例を棚卸し、再現できた型をナレッジ化すると、チームとしての生産性が伸びます。

部門責任者・マネージャーとの関係構築

HRBPは“現場の相棒”として信頼残高を貯めるところから始めます。

月次の1on1、現場同行、朝会参加など接点を増やし、困りごとを気軽に出せる環境づくりが大切です。

最初の90日は“早く効く案件”に同席し、面談台本の用意や評価基準の解釈支援で価値を示します。

合意した施策は実行→振り返り→次回対応策の計画までサポートし、成果と学びを小まめに共有します。

言葉だけでなく、数字と行動で寄り添う姿勢が信頼を高めます。

小さく始めてスモールサクセスをつくる

いきなり全社で展開せず、対象部門を限定した方が安全です。

施策の範囲、開始・終了時期、仮説KPI(開封率・面談化率・一次通過率など)を設計し、Before/Afterを比較します。

結果は事例ノートに整理し、成功要因と再現条件を明確にします。

手応えが出たら、隣接部門へ段階的に広げる流れが理想です。

小さな成功が積み上がるほど、社内の納得度が上がり、導入が加速します。

成果の可視化・改善

「ちゃんと効いているか」は数字で示します。

母集団→接点→選考→入社→定着までKPIを設計し、部門別・職種別に分解すると理解が深まるでしょう。

週次の進捗レポートと月次のサマリーを固定化し、未達時は原因仮説と次アクションをセットで提示します。

定性面では、マネージャーの声や候補者の体験も拾い、改善に反映。

四半期ごとに“1名あたりの実質採用単価”や離職率の推移を見直すと、投資判断がぶれにくくなります。

成果を見える化し、改善を回し続ける姿勢が導入の成否を分けます。

HRBPの上手な導入の方法

HRBPを機能させるカギは、最初の設計と“現場との距離”にあります。

目的を言語化し、部門と信頼を築き、成果を数字と言葉で示す流れを整えると運用が安定します。

まずは次の三点から着手しましょう。

目的を明確にする

HRBP導入のゴールが曖昧だと、それに対する対応策も散漫になりやすいです。

最初に「解決したい事業課題」を一文で定義し、KGI/KPIと期限までセットで置きましょう。

例として、離職率の高い部署の改善、エンジニア採用のボトルネック解消、評価の納得度向上などが挙げられます。

優先順位も明らかにしておくと、限られたリソースの集中投下も可能です。

役割範囲は“やること/やらないこと”で線引きすると誤解が減ります。

提案依頼(RFP)には、対象部門のKPI、人物要件、期待成果を具体的に記載するようにしましょう。

目的が腹落ちしているほど部門は協力的になりますし、レポートも意思決定に使われやすくなります。

事業部門との信頼関係構築を重視する

HRBPは“人事の代弁者”ではなく“事業の相棒”として振る舞う姿勢が大切です。

月次1on1や現場同行で接点を増やし、課題の背景と温度感を丁寧に拾いましょう。

初動では、面談台本の整備や評価基準の解釈支援など、すぐ効くサポートで価値を示すと関係が進みます。

部門の成功事例を素早く共有し、施策→振り返り→次回アクションのサイクルを短く回すと、信頼残高が積み上がります。

意思決定の場では、選択肢と今後の影響度を簡潔に提示してください。

“相談すれば前に進む”という体験が増えるほど、HRBPは頼られる存在になります。

定量・定性の成果を可視化する

「効いているか」は数字と声で示す必要があります。

母集団→接点→選考→入社→定着のKPIを定義し、週次ダッシュボードと月次サマリーで推移を共有しましょう。

未達時は原因仮説と施策案、実装期限まで併記すると合意が取りやすいです。

定性面では、マネージャーのコメントや候補者体験のアンケートを集め、数値の解釈に厚みを持たせます。

四半期には1名あたり実質採用単価や離職率の変化の確認も重要です。

成果の見える化が進むほど、経営は投資判断をしやすくなりますし、現場改善もしやすくなります。

HRBPを上手く活用しよう!

HRBPは、事業を前に進める“人と組織のハブ”です。

定義・役割・スキル・導入手順を押さえ、目的とKPI、体制を先に整えることが成功の近道。

各部門との信頼を築き、小さく始めて成果を見える化すれば、施策はどんどん磨かれます。

次の四半期から実践できる計画に落とし込み、継続的に改善していきましょう。