機械系エンジニアの採用はなぜ難しい?おすすめの採用手法を紹介

機械系エンジニアの採用はますます難易度を増しており、多くの企業が頭を悩ませる課題です。

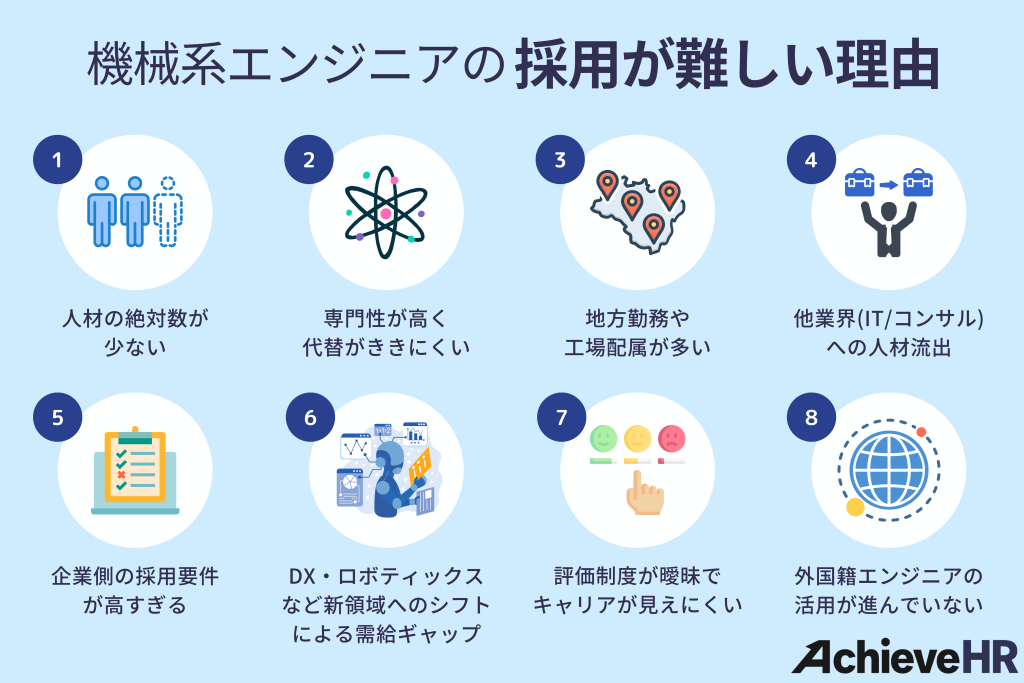

その背景には、人材の絶対数不足や専門性の高さに加え、勤務地の制約や他業界への流出といった複合的な要因が存在。

さらに、企業側の採用要件の厳しさや採用手法の偏りも採用難を加速させているのが現状です。

ターゲットの広げ方や採用プロセスの工夫次第で、優秀な機械系エンジニアを迎え入れるチャンスは大きく広がります。

そこで本記事では、「機械系エンジニアの採用が難しい理由」から「企業が抱える採用課題」、そして「成功戦略・具体的な採用手法」まで実践的な解決ヒントについて解説します!

関連情報については、こちらの記事もご参照ください。

エンジニアの採用が難しい理由は?課題や成功のコツを徹底解説

関連情報については、こちらの記事もご参照ください。

AIエンジニアの採用が難しい理由は?成功させるポイント・採用戦略を解説

目次

機械系エンジニアの採用が難しい理由

機械系エンジニアの採用は、他職種と比べて特に難しいと言われています。

その背景には、人材不足や求められるスキルの複雑さ、勤務地などさまざまな要因が合わさっているのです。

ここでは、採用が難しい主な理由を以下のように整理し、それぞれ詳しく解説します。

関連情報については、こちらの記事もご参照ください。

フロントエンドエンジニアの採用が難しい理由は?採用のコツ・注意点を解説

関連情報については、こちらの記事もご参照ください。

インフラエンジニアの採用が難しい理由は?成功させるポイント・採用戦略を解説

人材の絶対数が少ない

機械系エンジニアの人材不足は、構造的な課題です。

まず、大学や高専で機械工学を専攻する学生の数自体が、情報系やビジネス系と比べて少なく、裾野が狭いことが挙げられます。

さらに、新卒の段階で大手メーカーが積極的に囲い込みを行っており、特に20代〜30代前半の若手層は、転職市場に出てきにくい傾向にあります。

加えて、機械分野に進む学生の減少は年々進んでおり、理工系離れや少子化の影響が人材の供給に大きな影を落としています。

中途市場では、経験者の奪い合いが起きており、待遇や勤務地条件などで他社と競合した際にはなかなか勝ち切れません。

そのため、採用対象の拡大や育成前提の方針転換が必要とされる局面も増えています。

専門性が高く、代替がききにくい

機械系エンジニアの業務は、多岐にわたる技術分野を横断的に扱う必要があり、単なる汎用スキルでは対応できません。

たとえばCAD・CAEによる設計技術だけでなく、熱流体解析、構造解析、材料力学、制御理論などの専門知識が求められます。

加えて、扱う製品や業界によって求められるスキルが大きく異なるため、「業界特化型の実務経験」が重視されやすい傾向があります。

その結果、同じ「設計経験者」であっても、分野の違いによって即戦力として見なされないこともあります。

また、社内で教育リソースを十分に確保できない企業では、採用時点でその分野の技術に精通した人材しか選考対象にできず、母集団の確保が難しくなりがちです。

これがミスマッチと採用難を招いています。

地方勤務や工場配属が多い

多くの機械系エンジニア職は、都市部ではなく地方の開発拠点や製造工場に勤務するケースが大半です。

これは、大手メーカーやサプライヤーが生産効率や用地確保の観点から、郊外や地方都市に施設を構えているためです。

しかし、転職希望者の多くは都市部志向が強く、特に若手層や共働き世帯にとっては、勤務地が地方であることが大きな障壁となります。

さらに、リモートワークが普及している業界と比較されることで、「柔軟性に欠ける」といった印象を持たれやすいのも現実です。

U・Iターンを前提としないと応募対象が極端に狭まり、選考機会自体が生まれにくくなります。

勤務地条件がネックにならないよう、在宅併用や通勤支援制度などの柔軟な選択肢を用意できるかが問われています。

他業界(IT・コンサル)への人材流出

機械系エンジニアとしての素養を持った人材が、IT業界やコンサル業界へと流出するケースが増えています。

AI、IoT、データサイエンスといった分野では、機械工学の基礎や論理的思考力を活かせる場面が多く、しかも高年収・柔軟な働き方・成長機会の豊富さといった魅力があります。

特に、若手層にとっては「工場勤務」「職場の硬直性」「キャリアの先が見えにくい」といった製造業のイメージがネックになりやすく、より自由度の高い業界に魅力を感じやすい傾向があります。

また、情報系の職種と違って「転職で年収が下がる可能性がある」という認識も障壁になっています。

こうした競合業界とのギャップを埋め、魅力を再定義することが求められています。

企業側の採用要件が高すぎる

機械系エンジニアの採用が難航する一因として、企業側が「理想の即戦力人材」を求めすぎている点が挙げられます。

「実務経験5年以上」「特定業界の経験」「英語での技術文書作成が可能」など、複数の条件をすべて満たす人材を前提とすることで、応募の間口が極端に狭くなっているのです。

とくに中小企業や地方のメーカーでは、知名度の低さから母集団が形成しづらく、厳しい条件を課すことでさらに候補者が集まりにくくなります。

また、育成の体制が整っていない企業ほど「教育にかける余裕がない」と即戦力に頼りがちです。

しかし実際には、ポテンシャル層を採用して社内で育てたほうが中長期的には定着率も高くなるケースが多いため、柔軟なスタンスへの転換が必要です。

DX・ロボティクスなど新領域へのシフトによる需給ギャップ

製造業においても、DXやロボティクス、IoT、自動運転といった最先端領域への移行が加速しています。

これに伴い、単なる機械設計スキルだけでなく、「機械+ソフトウェア」「制御+データ解析」などの複合スキルを持つ人材へのニーズが急増しています。

ところが、こうした人材は国内市場においてまだ非常に希少であり、教育現場や企業の育成体制も追いついていないのが現状です。

そのため、企業側の期待と実際の人材供給の間に大きなギャップが生じています。

また、従来型のエンジニアが新領域に対応するには学び直しや環境整備が必要となり、現場では戸惑いや抵抗も少なくありません。

新しい分野で活躍できる人材を確保するには、中途採用だけでなく社内のリスキリング施策も重要です。

評価制度が曖昧でキャリアが見えにくい

機械系エンジニアの仕事は、営業やマーケティングのように成果を数値化しにくく、評価基準が曖昧になりがちです。

たとえば、設計の工夫で不具合を未然に防いだとしても、それが明確に評価されるとは限らず、貢献が見えづらい構造にあります。

また、職種ごとのキャリアパスや昇格基準が不透明な場合、「頑張っても報われるか分からない」という不安が生じ、他業界への転職を検討するきっかけにもなります。

特に若手層にとっては、成長のイメージが持てない職場に長くとどまる理由がなく、定着率にも悪影響です。

評価制度の整備とともに、実際の昇格事例やスキルマップなどを可視化し、キャリアの道筋を見せることで、採用力と定着力の双方を高めていけるでしょう。

外国籍エンジニアの活用が進んでいない企業が多い

世界には優秀な機械系人材が多数存在しており、インドや中国、ベトナムなどは技術力の高いエンジニアの宝庫です。

しかし、日本企業の多くが外国籍人材の採用に踏み切れていないのが現状です。

理由としては、言語面の不安、文化や価値観の違い、ビザや在留資格の管理、研修体制の不備など、受け入れ側の体制が整っていないことが挙げられます。

さらに、社内の共通言語が日本語であることが前提となっている職場も多く、そもそも応募を呼び込めていないケースが多いのも現状です。

一方で、すでに外国籍エンジニアを積極的に登用している企業では、ダイバーシティが進み、イノベーションや採用競争力の向上につながっている事例も増えています。

海外人材の受け入れ制度の整備と社内の意識改革が、今後の採用成功に直結します。

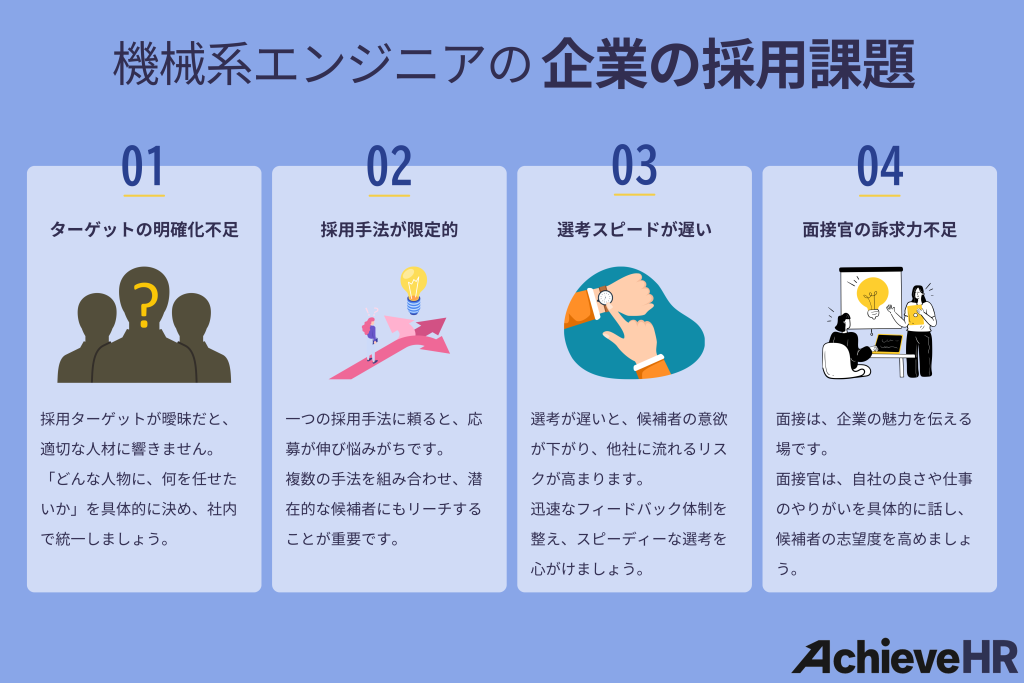

機械系エンジニアの採用が難しいと感じる企業の採用課題

多くの企業が「機械系エンジニアは採用が難しい」と感じていますが、その背景には外的要因だけでなく、企業側の採用活動の進め方に問題があるケースが少なくありません。

ここでは、特に採用成功を妨げる4つの課題について詳しく解説します。

ターゲットの明確化不足

採用がうまくいかない企業の多くに共通するのが、採用ターゲットの定義が曖昧な点です。

「経験者がほしい」「若手なら育成してもよい」といった抽象的な基準のままでは、求人票やスカウト文面に一貫性が出ず、求職者に響きません。

たとえば、図面作成の経験が求められるのか、構想設計まで任せられるのか、CADソフトの種類は問うのかなど、現場レベルでの要件を整理しなければ、適切なマッチングは望めません。

また、人物像や志向性の明文化がないと、選考時の評価軸がぶれてしまい、現場と人事の間で判断が割れることもあります。

まずは「どんな業務を、どんな人物に任せたいのか」を言語化し、社内で認識を揃えることが採用成功の第一です。

採用手法が限定的

採用活動において、手法が限られていることが母集団形成の大きな障害になります。

特に、ハローワークや求人媒体だけに依存している場合、企業の認知度や魅力が十分に伝わらず、応募数も質も伸び悩みがちです。

機械系エンジニアのように転職市場に出づらい職種では、ダイレクトリクルーティングや技術職に特化した転職エージェントの併用が効果的です。

また、製造業界向けの展示会や、設計系エンジニアが集まる勉強会、X(旧Twitter)やLinkedInなどのSNS発信も、接点を増やす手段として注目されています。

さらに、採用サイトや技術ブログを通じて「どんなエンジニアが活躍しているか」「どんな環境で働いているか」を伝える情報発信も、信頼性を高めるポイントです。

関連情報については、こちらの記事もご参照ください。

製造業の人手不足の解決策を紹介!なぜ不足するのか・影響についても解説

選考スピードが遅い

機械系エンジニアのような専門職は、常に他社との獲得競争が激しいため、選考スピードの遅さは致命的です。

応募から面接、内定までに2〜3週間以上かかるケースでは、候補者のモチベーションが下がったり、先に内定を出した競合他社に流れてしまったりするリスクが高まります。

とくに他社が1〜2週間で内定を出す中で、社内調整や判断が遅れると致命的です。

柔軟な日程調整、面接官の事前ブロック、面接後即日の社内フィードバック体制など、スピード感ある運用が求められます。

また、一次面接の場でそのまま最終面接を設定する「即時調整」や、意思決定権限を採用担当に一部移譲することも、意思決定を加速させる方法のひとつです。

スピードは、採用競争に勝つための武器になります。

面接官の訴求力不足

面接は単なる「選考の場」ではなく、候補者に企業の魅力を伝える重要な“営業の場”でもあります。

しかし、面接官がその意識を持たず、条件確認や一般的な説明に終始してしまうと、候補者の志望度はなかなか上がりません。

特に機械系エンジニアは、技術的なやりがいや職場環境、使用機材、チーム構成などに関心を持つ傾向があり、現場に近い視点からのリアルな情報提供が効果的です。

たとえば、実際に働くエンジニアが登場して「どんな案件に携わっているのか」「どんな点がやりがいか」といった話をすることで、より強く印象に残ります。

また、面接官自身が「この人と働きたい」という前向きなスタンスで接することも、候補者の感情に響くポイントです。

面接官の魅力発信力は、企業の採用力に直結します。

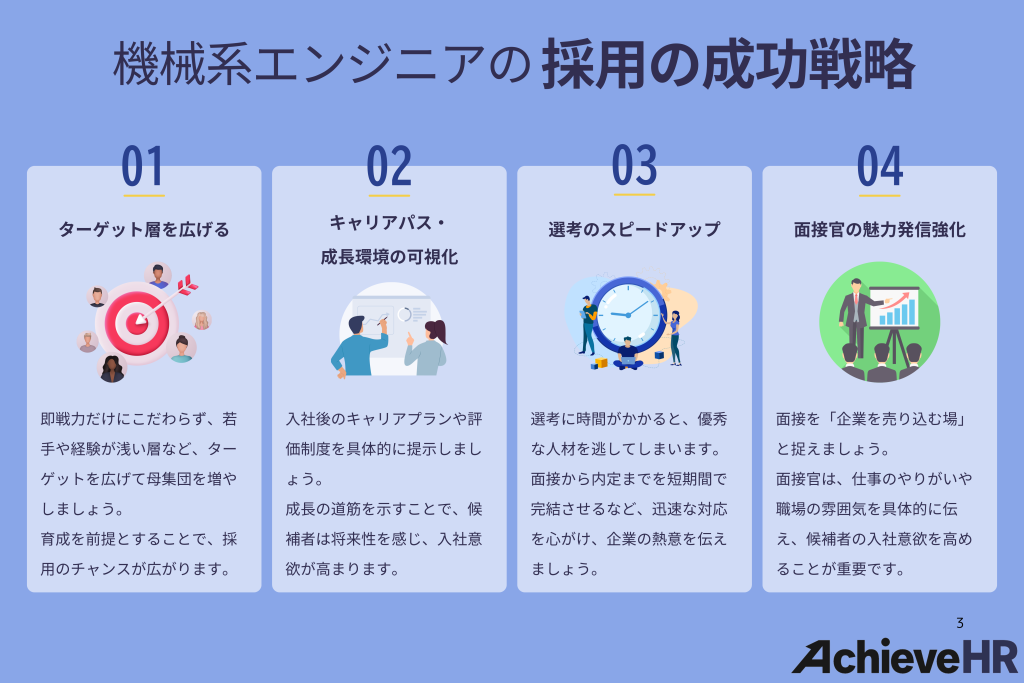

機械系エンジニアの採用の成功戦略

採用難が続く中で、求める人材に出会い、確実に採用につなげるには「戦略的なアプローチ」が欠かせません。

ここでは、機械系エンジニア採用における成功のための4つの具体的なポイントを紹介します。

自社の採用方針や体制を見直すきっかけとして、ぜひ参考にしてください。

ターゲット層を広げる

採用活動の成果を高めるには、「即戦力の経験者」にこだわりすぎず、ターゲット層を広げて母集団を拡大することが有効です。

たとえば、若手ポテンシャル層、外国籍エンジニア、CADオペレーターや設計補助経験者など、「あと一歩で設計職に届く人材」も対象に含めることで、採用可能性は大きく高まります。

特に機械分野では、現場でのOJTや習得期間を確保すれば、実務で通用するレベルまで育成することも十分可能です。

また、UIターン希望者や地方在住者で通勤に課題を抱える層に対して、リモート対応や柔軟な勤務制度を提示すれば、企業への関心を高められます。

「完璧な人材」だけに的を絞らず、育成前提・条件緩和の視点を取り入れることで、選考機会を逃さずに済みます。

キャリアパス・成長環境の可視化

入社後のキャリアの見通しが立たないと、候補者は「将来性に不安を感じる会社」として捉えてしまいがちです。

特に機械系エンジニアは、自身の技術がどこまで伸ばせるのか、どのような評価で昇進できるのかといった“成長の道筋”に関心を持っています。

そのため、採用時点で評価制度・昇格基準・教育制度・社内キャリアのモデルケースなどを明確に提示することが重要です。

たとえば、「3年でプロジェクトリーダーに昇格した事例」「スキルマップに基づいた年次別育成プラン」などを共有すれば、安心感と納得感につながります。

また、社外研修や資格取得支援、社内勉強会などの制度も「技術を磨ける職場」という印象を与える有効な材料です。

キャリアの可視化は、志望度と定着率を高める鍵になります。

選考のスピードアップ

採用競争の激しい機械系エンジニア市場では、選考スピードの差が採用成否を左右します。

優秀な人材ほど複数社と並行して選考を進めており、連絡が遅れたり面接日程の調整に時間がかかるだけで、他社に先を越されるリスクが高まります。

応募から内定までの期間を1〜2週間以内に設定し、一次面接終了時にその場で最終面接を調整するなど、即応性の高い運用が理想的です。

また、社内調整に時間がかかる場合は、採用担当者にある程度の意思決定権限を持たせることで、機動力を確保できます。

さらに、候補者へのフィードバックや連絡も即日対応を徹底すれば、企業の「本気度」が伝わり、志望者にとっても「私を必要としてもらえる」と感じてくれるはずです。

採用スピードを意識した仕組み作りは、結果として人材獲得力の強化にも直結します。

面接官の魅力発信強化

面接を単なる評価の場と捉えるのではなく、「候補者に選ばれるための動機づけの場」として再定義することが重要です。

特に技術職の候補者は、業務内容や職場環境にリアリティのある情報を求める傾向が強いため、現場の技術者が面接に参加して、自らの言葉で仕事のやりがいや開発プロジェクトの魅力を伝えることが効果的です。

たとえば、「どんな技術課題に挑戦しているのか」「チームの雰囲気や協働スタイルはどうか」といった具体的なエピソードは、求人票には載らない価値ある情報となります。

また、面接官が一方的に質問するのではなく、候補者に対して関心を持ち、共感を示すことで、信頼関係が生まれやすくなります。

面接官の発信力と人間的な魅力は、採用成功率を大きく左右する重要な要素です。

機械系エンジニアの採用手法

採用成功には、ターゲット層や企業の状況に応じた手法の選択が欠かせません。

とくに機械系エンジニアのような専門職では、母集団の形成方法や接点の持ち方によって、採用の成果が大きく左右されます。

ここでは、代表的な4つの採用手法について、それぞれの特徴やメリット・注意点を解説します。

関連情報については、こちらの記事もご参照ください。

【企業向け】組み込みエンジニアの採用手法は?おすすめの採用媒体を紹介

求人媒体

求人媒体は、求職者と企業を結ぶスタンダードな手法として多くの企業に利用されています。

機械系エンジニアにおいても、20代〜30代前半の若手層や第二新卒層を中心に、幅広い層へアプローチできる点が魅力です。

掲載料を抑えつつ、一定の母集団形成が可能であるため、初めての採用活動や採用予算が限られている中小企業にも適しています。

また、企業名や製品、事業内容の認知向上にもつながり、ブランディング効果も期待できます。

ただし、応募者の質にはばらつきがあり、要件に合わない応募が増える可能性もあるため、求人原稿では職務内容や必要スキルを明確に記載することが重要です。

ターゲット層に響くタイトルや導入文の工夫も、反応率を左右するポイントとなります。

おすすめの求人媒体は、こちらで紹介しています。

求人媒体(求人広告)おすすめランキング15選を比較!費用を比較表で紹介

ダイレクトリクルーティング

ダイレクトリクルーティングは、企業が求職者に対して直接アプローチを行う採用手法で、機械系エンジニアのような希少性の高い人材に対して非常に有効です。

たとえば、CAD×制御、熱流体×データ解析といった複合スキルを持つ人材は転職市場でも限られており、待ちの姿勢では出会えないことも多いため、企業側から能動的にアプローチする必要があります。

ダイレクトリクルーティングを活用すれば、職務経歴やスキルを確認したうえで、ピンポイントで候補者を選べるため、母集団の質と精度をコントロールしやすい点が強みです。

ただし、スカウト文面の作成や返信対応、面談調整などに手間と時間がかかるため、社内でのテンプレ設計や現場巻き込みを前提とした体制構築が不可欠です。

競合よりも早く、効果的に接触できるかが成否を分けます。

おすすめのダイレクトリクルーティングは、こちらで紹介しています。

ダイレクトリクルーティングのおすすめサービス一覧26選!費用やメリットを解説

転職エージェント

転職エージェントは、専門のキャリアアドバイザーが企業と求職者の間に立ち、マッチングをサポートする採用手法です。

機械系エンジニアの採用では、職種や業界への理解が深いエージェントを活用することで、スキルや経験に合致した人材を効率的に紹介してもらえるのが大きなメリットです。

特に、設計経験者や中堅層(30代〜40代)、UIターン希望者など、自ら求人を探しにくい層との接点を持つうえで有効です。

また、書類選考や面接前の情報共有もエージェントが担ってくれるため、事前に企業の魅力が伝わりやすく、選考通過率の向上にもつながります。

一方で、選考中に他社の紹介を受ける可能性もあるため、対応のスピードと候補者へのフィードバックが鍵を握ります。

エンジニアに強いエージェントを選ぶことが成果の分かれ目となります。

リファラル採用

リファラル採用は、自社の社員からの紹介によって人材を獲得する手法で、機械系エンジニア採用においても注目されています。

紹介者と紹介される側がすでに信頼関係を築いているケースが多く、企業文化や職場の雰囲気への適応がスムーズで、定着率が高いという特徴があります。

特に若手〜中堅層のエンジニアに対しては、「知人が働いている会社」という安心感から、転職への一歩を踏み出しやすくなる効果もあります。

また、採用コストを抑えながら質の高い人材を確保できる点も大きな魅力です。

ただし、紹介が集まらないと機能しないため、制度としての設計が重要です。

インセンティブの設置や成功事例の社内共有、エンジニア同士の交流機会をつくるなど、社員が自然と協力したくなる仕組みづくりが成功の鍵となります。

リファラル採用については、こちらの記事で解説しています。

リファラル採用とは?報酬制度やメリット・デメリットを徹底解説

機械系エンジニアの採用におすすめのRPOサービス

人材獲得競争が激化する中で、採用活動の一部または全体を外部に委託できるRPO(採用代行)サービスが注目されています。

特に機械系エンジニアのような専門性の高い職種では、採用ノウハウや運用体制の有無が成果を左右するポイントです。

RPOを活用することで、限られた社内リソースでも効率的かつ効果的な母集団形成と選考ができます。

ここでは、機械系エンジニアの採用支援に定評のある2つのRPOサービスをご紹介します。

AchieveHR

AchieveHRは、エンジニア採用に特化したRPO(採用代行)サービスで、即戦力人材を効率的に確保できる仕組みが特徴です。

ヘッドハンティングを活用した独自手法を展開し、全コンサルタントがSE採用実績を持つプロフェッショナルで構成されています。

これまでに100社以上の支援実績があり、求職者の20%をヘッドハンティング経由で確保してきました。

無料の採用戦略設計をはじめ、独自チャネルを活用した高精度マッチング、競合比で20%以上安価な料金設定、最短26日で内定承諾が得られる業界屈指のスピード感などが強みです。

1ポジションあたり月間30人以上の母集団形成を実現し、採用成功率は90%を超えます。

料金は要件に応じた個別見積もり制ですが、固定費を抑えたプランが用意されており、エンジニア以外にも営業職やCXOクラスの採用支援にも対応。

最短1週間で支援開始が可能という柔軟性も大きな魅力です。

パーソルキャリア

パーソルキャリアが提供するRPOサービスは、幅広い業界・職種に対応した大規模運用実績と、専門性の高い人材確保に強みを持つ採用代行サービスです。

機械系エンジニアのように母集団形成が難しい職種に対しても、ターゲットに合わせたチャネル戦略の立案から、スカウト文面の最適化、面接設定、進捗管理までを一貫してサポートします。

パーソルグループが保有する豊富な人材データと、蓄積されたノウハウにより、難易度の高いポジションでも着実に成果を出せる点が特徴です。

月額固定型・成功報酬型・ハイブリッド型など、料金体系も柔軟に選択でき、自社の採用状況に応じた運用が可能です。

導入企業の規模や業種も多岐にわたり、安定した品質と対応力が評価されています。

エンジニア採用に悩む企業にとって、信頼できる伴走者となるでしょう。

機械系エンジニアの採用におすすめの求人サービス

求人媒体は、採用活動のスタートラインとして多くの企業に利用されている手法です。

特に20代〜30代の若手層や第二新卒の機械系エンジニアをターゲットとする場合、幅広い認知と応募促進が期待できます。

ただし、媒体ごとに強みやユーザー層が異なるため、自社の採用ターゲットに合ったサービスを選定することが重要です。

ここでは、機械系エンジニア採用において信頼と実績のある代表的な求人サービスを2つご紹介します。

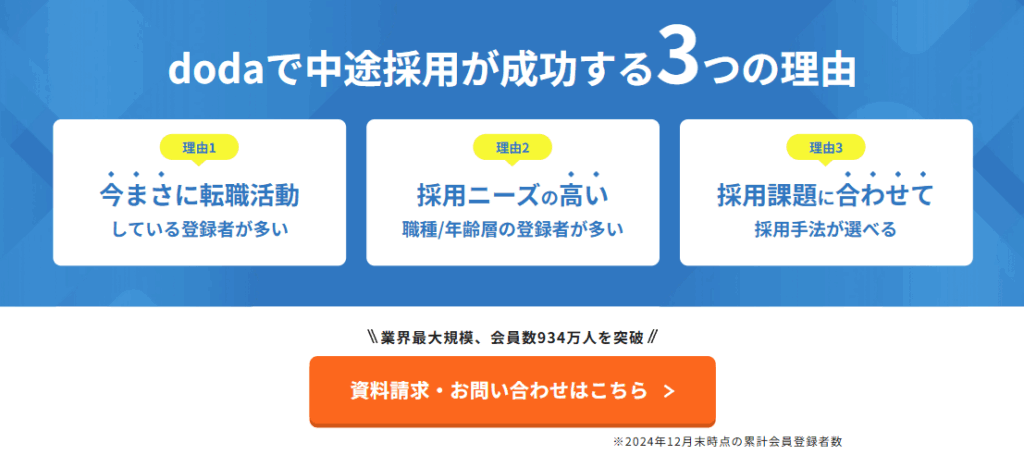

doda

参照:doda

dodaは、若手~中堅層のビジネスパーソンを中心に高い知名度を誇る総合型転職サイトです。

製造業やメーカー系の求人にも強く、機械設計・生産技術・品質保証など、機械系エンジニア向けの職種カテゴリが明確に整理されているため、求職者にとっても検索しやすい設計になっています。

スカウト機能や求人特集を活用することで、自社の認知拡大と応募促進を同時に図れる点が大きな魅力です。

掲載プランも多様で、短期掲載からスカウト特化型のプランまで、予算や採用難易度に応じて柔軟に選べます。

また、転職フェアやダイレクトリクルーティングとの連携も強く、オンライン・オフラインの両面で機械系人材との接点を広げられると好評です。

初めて求人広告を出す企業でも、専門スタッフのサポートを受けながら安心して進められる点も評価されています。

エン転職

参照:エン転職

エン転職は、丁寧な求人情報と豊富な企業口コミを特徴とする転職サイトで、若手人材を中心とした採用に強みを持ちます。

機械系エンジニアの採用においても、「はじめての転職を考えている」20代〜30代前半の設計・開発経験者層との接点を築くうえで有効です。

職場のリアルな情報を求めるユーザーが多く、求人原稿には「仕事内容の詳細」「配属部署の雰囲気」「入社後の流れ」などを丁寧に記載することで、応募者の不安を和らげ、志望度を高めることができます。

さらに、独自のスカウト機能や職種別特集、LINEを活用したアプローチ手段なども活用でき、エンジニア採用においても母集団形成と訴求の両立が可能です。

求人掲載料金も比較的リーズナブルで、費用対効果を重視したい企業に適しています。

機械系エンジニアの採用におすすめのダイレクトリクルーティングサービス

近年注目を集めているのが、企業が候補者に直接アプローチできる「ダイレクトリクルーティング」型の採用手法です。

特に、転職市場に出てきにくい機械系エンジニアのような希少職種に対しては、企業から能動的に働きかけることで、優秀な人材との接点を早期に築けるようになります。

ここでは、即戦力層や複合スキル人材の獲得に役立つ、おすすめのダイレクトリクルーティングサービスを2つご紹介します。

ビズリーチ

ビズリーチは、即戦力層・ハイクラス人材に特化したダイレクトリクルーティングサービスで、技術系マネージャーや高度専門職の採用に強みを持ちます。

登録者の多くは30代〜40代の経験豊富なプロフェッショナルで、機械設計や生産技術、開発マネジメントなどの分野で活躍できる人材にアプローチしやすいのが特徴です。

企業は職務経歴やスキル情報をもとに、ピンポイントでスカウトを送ることができ、採用ターゲットの質と精度をコントロールしやすくなります。

採用決定までのスピードを高めたい企業や、他社と競合する前に接触したい企業にとっては、有力なチャネルとなるでしょう。

料金体系は月額+成功報酬型で、即戦力採用に特化した予算設計が必要ですが、それに見合う高精度なマッチングが期待できます。

ビズリーチ(BIZREACH)については、こちらの記事もご参照ください。

ビズリーチ(BIZREACH)料金体系を徹底解説!向いている企業の特徴を紹介

LAPRAS SCOUT

参照:LAPRAS SCOUT

LAPRAS SCOUTは、エンジニア特化型のダイレクトリクルーティングサービスで、独自のスキル評価とレコメンド機能を活用し、高精度なマッチングが可能です。

候補者のGitHubやQiita、Twitter、論文情報などを自動収集・分析し、ポートフォリオや技術傾向まで可視化されるため、機械系エンジニアの中でも「ソフトウェア×ハードウェア」などの複合スキルを持つ人材を見つけやすいのが大きな特徴です。

スタートアップや先端領域の技術開発企業を中心に利用が拡大しており、自社の技術スタックに合った人材を自動推薦してくれる機能も魅力です。

スカウト文の開封率や返信率も比較的高く、運用ノウハウがなくても効果が出やすい設計となっています。

経験や勘に頼るのではなくデータに基づいた採用を目指す企業にとっては、有力な採用チャネルのひとつとなるでしょう。

機械系エンジニアの採用におすすめの人材紹介会社

採用活動に十分なリソースが確保できない、もしくは専門人材の母集団形成が難しいと感じる場合には、人材紹介会社の活用が有効です。

特に機械系エンジニアのような専門職では、業界や職種への理解が深いキャリアアドバイザーによる紹介は、採用の精度とスピードを大きく向上させます。

ここでは、製造業・技術職に特化した支援実績を持つ、信頼性の高い人材紹介会社を2社ご紹介します。

おすすめの人材紹介は、こちらで紹介しています。

人材紹介サービスおすすめ24選を比較!費用・手数料など一覧で紹介

メイテックネクスト

参照:メイテックネクスト

メイテックネクストは、エンジニア領域に特化した人材紹介会社で、特に製造業・メーカー系の求人に強みを持っています。

運営母体がエンジニア派遣のリーディングカンパニー「メイテックグループ」であることから、機械設計・電気・制御・生産技術など、専門分野に精通したコンサルタントが多数在籍しており、高精度なマッチングが可能です。

設計経験者を中心に30代〜40代の中堅層や、U・Iターン希望者の登録も多く、経験と定着率を重視した採用に適しています。

また、技術的な要件の深掘りや、面接対策を含むきめ細やかなサポートにより、書類通過率・内定承諾率アップにも役立つでしょう。

初回ヒアリングから紹介、面談調整、フィードバック対応まで専任担当者が一貫して対応し、エンジニア採用に不慣れな企業でも安心して利用できます。

パソナキャリア

参照:パソナの人材紹介サービス

パソナキャリアは、総合型の人材紹介会社でありながら、技術職・エンジニア領域にも強いネットワークと専門チームを持っています。

全国の製造業・メーカーへの紹介実績が豊富で、機械系エンジニアの採用においても、設計・開発・生産技術などの職種に特化したコンサルタントが企業と候補者の間に入り、高精度なマッチングを実現します。

特に大手志向だけでなく、中堅・中小企業への紹介にも対応しており、「社風に合う人材がなかなか見つからない」といった悩みにも寄り添った提案をしてくれます。

また、求職者への丁寧な面談やキャリアサポートによって、応募段階での志望度が高く、内定後の辞退率が低い点も見逃せません。

全国規模での人材紹介が可能なため、地方拠点でのエンジニア採用にも対応しやすいのが特徴です。

自社に合った採用手法で機械系エンジニアの採用成功へつなげよう!

機械系エンジニアの採用難は、母集団の小ささや専門性の高さだけでなく、他業界への流出や新領域へのシフトによる需給ギャップが背景にあります。

従来型の「即戦力採用」に固執する企業は、優秀な人材を確保できず人材獲得競争でおくれをとるリスクが高まります。

そこで企業に求められるのは、採用チャネルやアプローチ方法を戦略的に選定し、自社に最適な組み合わせを実行する意思決定です。

ターゲット層の柔軟化や外国籍人材へのアプローチも含め、「選ばれる企業」として打ち出すことが、採用競争を勝ち抜く最大の鍵となります。