母集団形成とは?やり方・施策・採用成功へのポイントを徹底解説

「求人を出しても応募者が集まらない」「年間の採用目標を達成できない」といった悩みを持つ採用担当者は少なくありません。

近年、人材獲得競争が激化する中で、従来通りに求人媒体へ掲載するだけでは成果が出にくい時代になっています。

そこで、この記事では採用活動の第一歩となる「母集団形成とは何か?」についての基本から実際に活用できるやり方・施策・メリット・実践フローまでを分かりやすく解説します。

目次

母集団形成とは何か?

採用における「母集団形成」の「母集団」とは、自社の求人に興味を示し、応募をしてくれる応募者の集まりのことで、「母集団形成」とは、その自社求人への応募者を獲得していく活動を指します。

母集団形成では、単に応募者の「数」を増やせば良い訳ではなく、「自社とのマッチ度の高い人材を集める」応募者の「質」も高めていくことが重要です。

「数」と「質」のバランスを意識した母集団を集めることが採用活動の成功を大きく左右します。

母集団形成が注目される理由【求人に応募が集まりにくい時代】

かつては、求人媒体に求人を掲載すれば、ある程度の応募者を確保できるのが当たり前でした。

しかし、近年はさまざまな社会的要因が重なり、求人広告を出しても応募が集まりにくい状況になっています。

では、なぜ母集団形成が注目されるのか、その理由を3つの社会的要因から解説します。

人口減少による人材獲得競争の激化

総務省統計局の人口推計によると、2025年7月1日時点で日本の総人口は1億2,330万人と、前年同月から約68万人減少し、14年連続で減少しています(参考:総務省統計局「人口推計」)。

また、生産年齢人口(15~64歳)は7,354万8千人と前年同月に比べて約27万人と縮小が続いており、働き手となる層の減少が顕著です(参考:総務省統計局「人口推計」)。

こうした状況を背景に、企業は限られた人材を奪い合う構図となり、採用市場では人材獲得競争が一層激化しています。

求職者の仕事観の多様化

近年、求職者が仕事を選ぶ基準は大きく変化しています。

給与や安定性に加えて「やりがい」「柔軟な働き方」「ワークライフバランス」「成長機会」などを重視する声が強まっています。

株式会社リクルートマネジメントソリューションズの調査によると、入社1~3年目社員が「辞めたい」と感じた理由として最も多かったのは「仕事にやりがい・意義を感じない」(27.0%)でした。(参考:株式会社リクルートマネジメントソリューションズ「新人・若手が早期退職する理由とは?離職理由や留まる理由を解説!」)。

この結果は、単に待遇面だけではなく「どのように働き、どんな価値を得られるか」が求職者にとって重要になっていることを示しています。

こうした中で、従来の画一的な求人票だけでは魅力を伝えきれず、企業には自社の価値観やカルチャーを含めた情報発信が不可欠となっています。

採用手法の多様化と情報の透明化

近年の採用手法は求人媒体や紹介会社経由だけでなく、SNSやダイレクトリクルーティング、口コミサイト、リファラル採用など様々な手法を活用した方法が広がっています。

また、求職者は複数の情報源を比較し、企業の実態を多角的に判断するようになりました。

さらに、口コミサイトやSNSで社内の雰囲気や評判が見えるようになり、情報の透明性が高まっています。

そのため、求人票と外部評価にギャップがあると不信感を招きかねません。

母集団形成には、多様な手法を戦略的に使い分け、発信内容に一貫性を持たせることが欠かせなくなっています。

母集団形成のメリット

母集団形成を取り組むことは、応募数を増やすだけでなく、自社に合った人材を効率的に採用するために欠かせません。

採用市場での人材獲得競争が激化する中で、計画的に母集団を作ることで、採用の成果を安定的に出しやすくなります。

そこで、母集団形成に取り組むことで得られる3つのメリットについて、それぞれ解説します。

メリット①:応募数・質の両面での改善

計画的な母集団形成を行うことで、応募者数の確保だけでなく「自社が求めるターゲット層」に的確にリーチできるようになります。

媒体選定・ターゲット設計・メッセージングを最適化すれば「応募は多いが採用要件を満たさない」という企業と応募者間でのミスマッチを減らし、通過率の改善や採用効率の向上が期待できます。

その結果として、数と質のバランスを最適化した採用プロセスを実現できます。

応募数の増加については、こちらの記事もご参照ください。

求人の応募数を増やす方法とは?11の方法・注意点・書き方のポイントを解説

メリット②:採用計画の見通しが立てやすくなる

母集団形成を数値ベースで管理することで、採用目標に対する進捗を可視化できます。

例えば「3名採用するためには何人の応募が必要か」「面接通過率がどの段階で落ちているか」といった情報を把握できるため、採用活動のボトルネックを早期に特定できます。

また、必要な母集団規模を逆算して設計することで、想定以上に応募が集まらない場合でも即座に追加施策を検討でき、採用計画が大幅に遅れるリスクを最小限に抑えられます。

これは、採用が経営計画に直結する企業にとって大きなメリットです。

結果として、「いつまでに、どのポジションを、何名採用できるか」という見通しを精度高く提示できるようになり、経営層への説明責任を果たしやすくなるだけでなく、人事部門としての信頼性向上にもつながります。

メリット③:採用活動の改善サイクル(PDCA)が回る

母集団形成の取り組みをデータとして蓄積することで、それぞれの採用手法ごとの通過率や施策効果を客観的に検証できます。

属人的な判断ではなくデータに基づいた採用戦略を最適化できるため、PDCAを継続的に回す仕組みが整います。

これにより、短期的な採用成功だけでなく、長期的な採用力の強化へとつなげることができます。

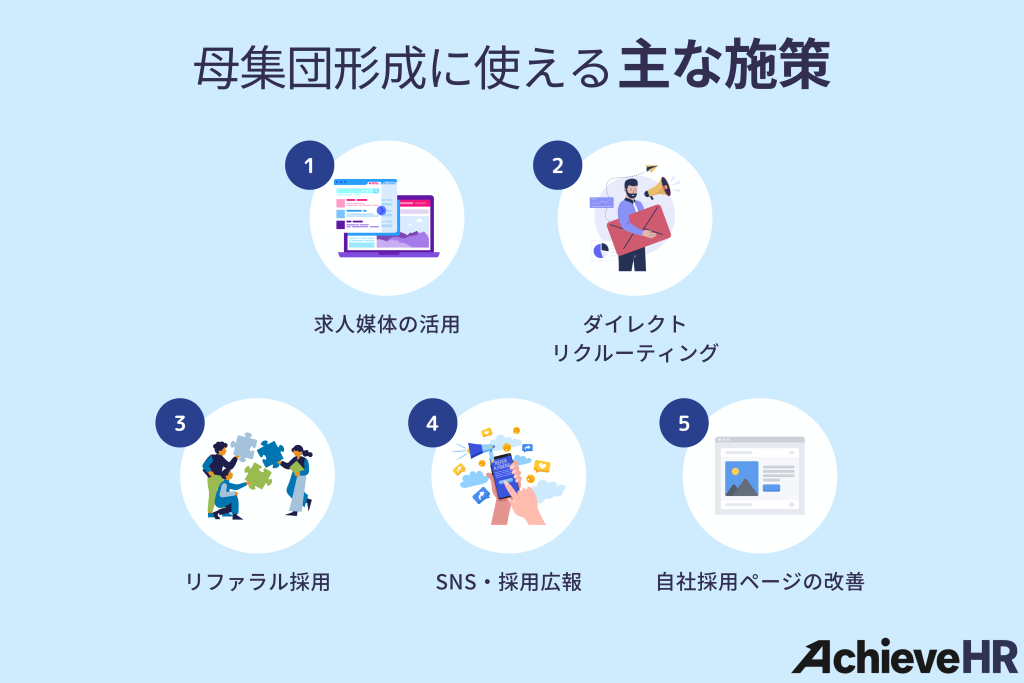

母集団形成に使える主な施策一覧

母集団形成を行うにも、1つの手法に依存するのではなく、複数の施策を組み合わせて母集団を集めることが効果的です。

ここでは代表的な施策とその特徴について、それぞれ解説します。

| 施策 | 採用費用 | 応募者の数 | 応募者の質 | 対応工数 |

|---|---|---|---|---|

| 求人媒体の活用 | △ ※高い | ◎ | 〇 | 少 |

| ダイレクトリクルーティング | △ ※高い | 〇 | ◎ | 多 |

| リファラル採用 | 〇 | △ ※社員ネットワークに依存 | ◎ | 少 |

| SNS・採用広報 | ◎ | 〇 | 〇 | 多 |

| 自社採用ページの改善 | △ ※制作費用による | 〇 | 〇 | 少~多 ※運用体制による |

求人媒体の活用

最もポピュラーな方法が求人媒体の活用です。

この施策では、幅広い求職者に対してリーチができるため、短期間で多くの応募を集めやすい点が最大のメリットと言えます。

特に、採用職種が多い場合や知名度がそこまで高くない企業の場合でも、一定の露出が確保できるのは大きな強みです。

ただし、掲載するだけでは応募が集まりにくいため、媒体内で表示されるタイトルや文章・写真などの工夫や媒体ごとの特徴を意識した使い分けによって成果が左右します。

採用費用については、掲載課金型が中心で、予算次第で露出量を調整できる一方、効果が掲載期間に依存する点には注意が必要です。

| 媒体 | 特徴 | ユーザー規模 |

|---|---|---|

| doda | ・若手から中堅層まで幅広い ・営業、IT、技術系に強い | ◎ 約970万人 |

| マイナビ転職 | ・若手層(20~30代)が多い ・第二新卒採用に相性が良い | ◎ 約850万人 |

| エン転職 | ・20代中心と若手層が多い | ◎ 約1,200万人 |

| 女の転職 | ・女性向けに特化した媒体 | 〇 約200万人 |

求人媒体については、こちらの記事もご参照ください。

求人媒体(求人広告)おすすめランキング15選を比較!費用を比較表で紹介

ダイレクトリクルーティング

ダイレクトリクルーティングは、企業が自ら求職者にスカウトを送って接点を作る採用手法です。

条件に合う人材にピンポイントでアプローチできるので、量より質を重視したい採用に効果的です。

特に専門職や即戦力人材を探す場合には強い手法と言えるでしょう。

費用はデータベース利用料や送信件数に応じた課金が一般的で、媒体掲載よりもコストをコントロールしやすい反面、採用担当者の工数がかかる点がデメリットです。

| サービス | 特徴 | ユーザー規模 |

|---|---|---|

| openwork | ・20~30代の若手が豊富 ・口コミ、評価情報を重視 | 〇 約390万人 |

| Wantedly. | ・20~30代の若手が豊富 ・ビジョン、カルチャー重視 | 〇 約300万人 |

| ビズリーチ | ・ハイクラス層が豊富 ・即戦力人材が中心 | 〇 約270万人 |

| doda Recruiters | ・若手から中堅層と幅広い | 〇 約240万人 |

ダイレクトリクルーティングについては、こちらの記事もご参照ください。

ダイレクトリクルーティングのおすすめサービス一覧26選!費用やメリットを解説

リファラル採用

社員の紹介を通じて新しい人材を採用するリファラル採用は、候補者のカルチャーフィットや定着率が高まりやすいのが特徴です。

紹介者との信頼関係があるため、選考もスムーズに進みやすく、即戦力採用や組織文化を大事にしたい採用に向いています。

また、採用費用は紹介インセンティブの支払い程度にとどまるため、外部媒体と比べるとコスト効率が良いのも魅力の一つです。

しかし、紹介数が社員のネットワークに依存するため、母集団形成には限界があります。

リファラル採用については、こちらの記事もご参照ください。

リファラル採用とは?報酬制度やメリット・デメリットを徹底解説

SNS・採用広報

SNSや採用広報は、「まだ転職を考えていない層」との接点をつくるのに効果的です。

企業の雰囲気や働き方、社員の声を日常的に発信することで、求職者に「この会社いいかも」と思ってもらえるきっかけを生み出せます。

特に若手層へのアプローチに有効ですが、短期間で応募を増やすというよりは、中長期的にブランド力を高める施策といえるでしょう。

費用はアカウント運用にかかる人件費が中心で、広告を組み合わせれば効果を拡大できますが、その分コストも増加します。

SNS採用については、こちらの記事もご参照ください。

SNS採用とは?明日から実践できる採用戦略や成功のコツを徹底解説

自社採用ページの改善

これまでに紹介した施策も最終的に多くの候補者が確認するのが自社の採用ページです。

仕事内容や待遇だけでなく、ミッションや社風、社員の声などを具体的に示すことで、応募への動機づけにつながります。

また、検索で見つかるように情報を整備することは、長期的に自社への直接応募を増やすうえで欠かせません。

費用は制作や改修の初期コストが発生しますが、一度整備すれば長期的に活用できるため、投資対効果が高い施策といえます。

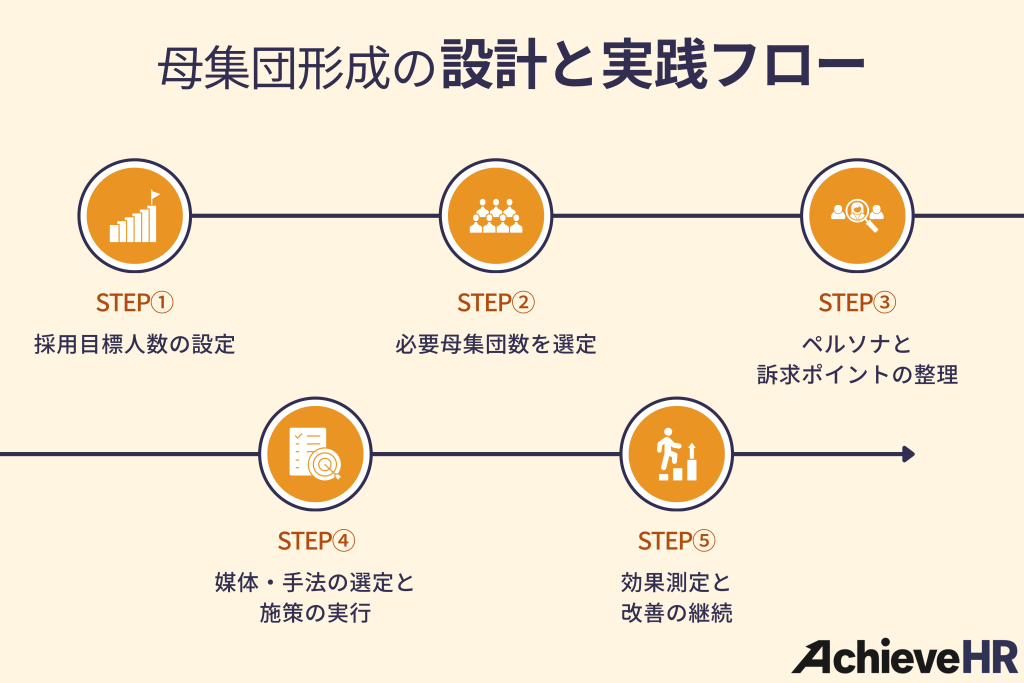

母集団形成の設計と実践フロー

母集団形成は「応募を集めるための活動」ではなく、採用成功に向けた戦略的プロセスです。

場当たり的な施策に走るのではなく、「設計→実行→改善」を一貫して進めることで、安定的に採用成果を得ることができます。

それでは実践に向けた5つのステップについて解説します。

ステップ①:採用目標人数を設定

まずは採用計画における目標人数を明確にすることが出発点です。

これは単なる目標人数の決定ではなく、なぜその人数が必要なのかを明確にすることで、事業戦略や組織のミッション達成に直結する基盤となります。

漠然と「できるだけ採用したい」という姿勢ではなく、「どの時期までに、どの職種を、何名必要か」を定めることが重要です。

例えば、新規拠点の立ち上げなら「営業職を半年以内に2名」、欠員補充なら「4月退職予定の補充として2月末までに1名」というような人数の裏付けを明確にしていきます。

ここを曖昧にすると、配置できない人数を採用して人件費が膨らんだり、欠員が出てから慌てて採用を始めて必要な時期に人が揃わなかったりと、非効率につながります。

そのため、「どの職種を・いつまでに・何名必要か」を具体的に定め、経営層と人事で認識を揃えておくことが重要です。

ステップ②:必要母集団数を算出

次に、設定した採用目標を達成するために、どれだけの応募数を確保すべきかを数値で可視化します。

例えば「ITエンジニアを5名採用する」場合で考えてみると

- 書類通過率:30%

- 面接通過率:40%

- 内定承諾率:50%

この条件で逆算すると、最初に必要な応募数は約83名にになります。

(計算例:5名 ÷ 0.3 ÷ 0.4 ÷ 0.5 ≒ 83)

このように、各選考フローの通過率をもとに「必要な母集団規模」を算出することで、場当たり的な募集ではなく、根拠に基づいた採用活動が可能になります。

ただ、注意点として通過率は企業や職種ごとに大きく異なります。

そのため、まずは自社の過去データを基準に算出し、データが十分でない場合は、業界・職種別の平均値を参考にすることで、自社に最適な母集団規模の算出が可能です。

ステップ③:ペルソナと訴求ポイントの整理

どのような人材を採用したいのか、明確なペルソナ設計をすることが母集団の「質」を左右します。

例えば「20代後半の実務経験2~3年の営業職」や「新規事業にチャレンジしたいシニアエンジニア」といったように、年齢層・経験年数・スキル・価値観などを具体化することで、ターゲットが定まります。

同時に、候補者にとって「自社に入社する魅力は何か(例:充実した教育体制、若手でも裁量権を持てる環境など)」を整理し、候補者に刺さる訴求ポイントを明確にすることも不可欠です。

ここでの設計が曖昧だと、「応募はあるが自社にフィットしない」というミスマッチが発生しやすくなります。

逆に、ペルソナと訴求ポイントをセットで整理することで、少数応募になった際でも高いフィット感の候補者を集めやすく応募者の「質」が向上します。

ステップ④:媒体・手法の選定と施策の実行

設計したペルソナと訴求ポイントをもとに、適切な媒体や採用手法を選び、実際に採用活動を実行していきます。

ここで重要なのは「どの採用手法がターゲットと最も親和性が高いか」を基準にすることです。

例えば、若手層ならSNSやカジュアル媒体、経験豊富ならスカウトやハイクラス向けサービスなど、候補者との接点が持ちやすい場で選定することが大切です。

また、一つの手法に依存せず、複数の手法を組み合わせて運用することで、数と質の両面を安定的に確保できます。

採用媒体については、こちらの記事もご参照ください。

採用媒体(求人サイト)おすすめ25選を比較!企業側が見るべき選定基準も解説

ステップ⑤:効果測定と改善の継続

施策を打ちっぱなしにせず、データをもとに改善を続けることで、母集団形成は強化されていきます。

「どの手法が効果的だったか」「どのメッセージが候補者に響いたか」といった検証を行い、次回以降の施策に反映させることで、再現性のある仕組みを構築できます。

主にチェックをすべき指標としては、以下の通りです。

- 応募数、応募者属性:どの媒体から、どんな層がきているか

- 各選考フロー通過率:書類選考の通過率、面接の通過率など

- 内定辞退率、承諾率:オファーの魅力が伝わっているか

例えば、「面接の通過率が低い」場合には、現場管理者や経営層とペルソナ設計の見直しをする必要があることが分かるなど、データをもとに改善ポイントの特定ができます。

また、短期的な効果だけでなく、半年~1年単位での効果測定も重要です。

「この職種は特定の時期に応募が増える」「ある媒体は初年度よりも2年目以降の方が効果的」などの気づきがあり、設定予算の最適化や採用媒体の重点変更など、戦略策定に大きく活きてきます。

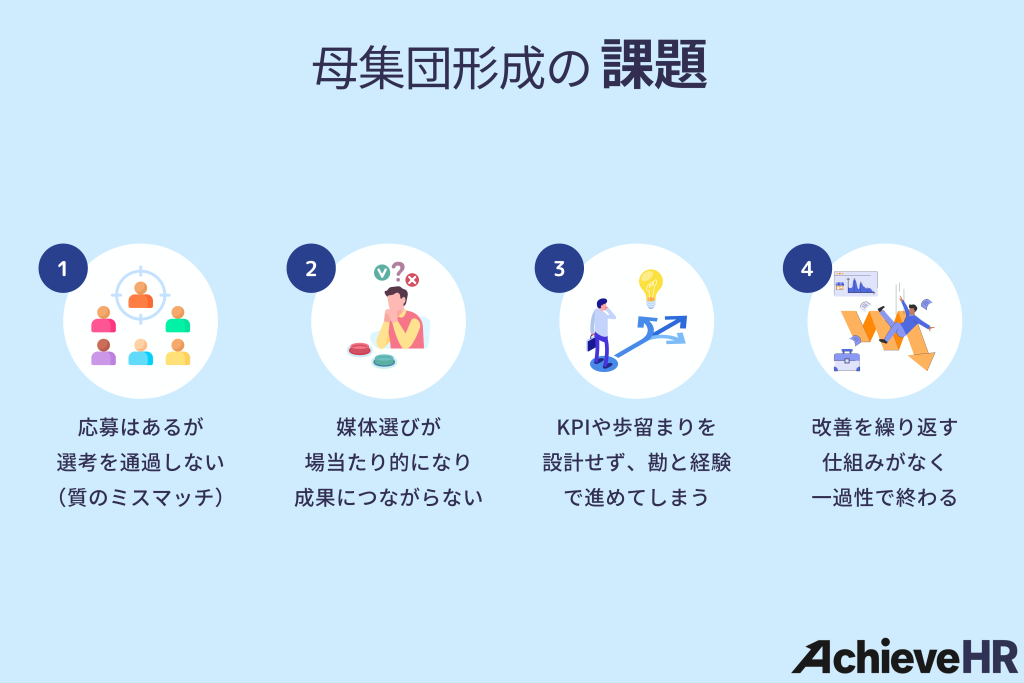

母集団形成の課題

母集団形成は採用成功に欠かせない取り組みですが、やみくもに実施すると「応募は集まるのに採用できない」「効果が安定しない」といった失敗につながります。

成果を出すためには、次のような課題を理解し、事前に回避しておくことが重要です。

母集団形成の改題については、こちらの記事もご参照ください。

母集団形成の課題は?「応募がこない」を解決する採用戦略を解説

課題①:応募はあるが選考を通過しない(質のミスマッチ)

応募数が一定数あっても、求職者への求めるスキルや経験が企業が定める基準に合わず、選考通過率が低いケースは少なくありません。

数を集めることだけに偏ると、「通過しない応募者」で母集団が膨らむだけになります。

ターゲット像を明確にし、媒体選定やメッセージを工夫することで、質の担保が不可欠です。

課題②:媒体選びが場当たり的になり、成果につながらない

知名度のある媒体や過去に使った媒体に惰性的に依存してしまうと、思うような成果につながらない場合があります。

大切なのは「自社のターゲット人材がどこにいるか」を踏まえて媒体・採用手法を選ぶこと。

戦略的な選定ができないと、予算を投下しても効果は限定的になってしまいます。

課題③:KPIや歩留まりを設計せず、勘と経験で進めてしまう

「応募数はどれくらい必要か」「応募から内定までの歩留まりはどの程度か」といった数値設計を行わないまま進めると、場当たり的な活動に終始し、採用目標を達成できないリスクが高まります。

必要母集団数を逆算し、KPIをもとに進捗管理を行うことが成功の鍵です。

課題④:改善を繰り返す仕組みがなく、一過性で終わる

採用活動は一度で完結するものではなく、データをもとに検証と改善を繰り返すことが求められます。

しかし、改善の仕組みがなければ「同じ失敗の繰り返し」や「採用ノウハウの属人化」に陥りがちです。

継続的に改善できるサイクルを組み込むことで、再現性のある成果につなげることができます。

母集団形成の課題と対策を押さえて、採用成功へつなげよう【まとめ】

母集団形成は、採用活動の「数」と「質」を両立させるために欠かせない取り組みです。

求人媒体やダイレクトリクルーティング、リファラル採用、SNS活用など多様な手法を組み合わせることで、自社に合った人材との出会いを広げられます。

また、採用目標から逆算した設計やデータを活用した改善を行うことで、場当たり的な採用から脱却し、安定的に成果を出せる体制をつくることが可能です。

採用市場が競争環境にある今こそ、戦略的に母集団形成に取り組むことが求められています。