母集団形成の課題は?「応募がこない」を解決する採用戦略を解説

人材獲得に苦戦していませんか?「応募がこない」「求める人材と出会えない」という悩みは、多くの企業が直面している共通課題です。

その原因は、人口減少という大きな波に加え、企業の認知度不足や魅力伝達不足、そして求職者の情報収集手段の多様化といった、外部と内部の要因が複雑に絡み合っているからです。

これらの課題を乗り越えるためには、応募を待つだけでなく、顕在層と潜在層の両方にアプローチする戦略が不可欠です。

この記事では、母集団形成の本質的な課題を明らかにし、今すぐ実践できる具体的な解決策を解説。

単に応募を増やすだけではない、あなたの会社に最適な人材を引き寄せる採用戦略がここにあります。ぜひご一読いただき、貴社の採用活動にお役立てください。

目次

母集団形成とは?

母集団形成とは、採用活動において応募や選考に進む候補者を一定数集める取り組みを指します。

採用を成功させるには、単に数を集めるだけでなく、「量」と「質」の両方を満たした母集団を形成することが不可欠。

量が不足する場合は、選考を進められる候補者が限られ採用活動全体が滞り、一方で質が伴わない場合は、内定辞退や入社後の早期離職など、ミスマッチによるリスクが高まります。

そのため、母集団形成とは単に応募者数を増やすことではなく、自社が求める「適材」をどれだけ集められるかが、採用成功の鍵を握っているのです。

こちらの記事で「母集団形成」が注目される理由、メリットについて詳しく解説

母集団形成とは?やり方・施策・採用成功へのポイントを徹底解説

また、「候補者」の定義が曖昧になりがちですが、母集団形成において焦点を当てるべき候補者とは、大きく「顕在候補者層」と「潜在候補者層」の2つに分類されます。

この2つの候補者層の特性を理解し、それぞれに合わせた戦略を立てることが、採用成功への第一歩となります。

顕在候補者層

顕在候補者層とは、転職や就職の意欲が明確で、すぐに応募できる状態にある候補者を指します。

例えば、転職サイトや求人媒体に登録して積極的に求人を探している人や、履歴書や職務経歴書をすでに準備している人など、転職時期の目安をすでに定めている人のことです。

この層は採用活動の初期段階で最もアプローチしやすく、求人広告やスカウトメール、転職エージェントを通じて接触しやすいという特徴があります。

母集団形成においては、まずこの顕在候補者層を一定数集めることが短期的な採用成功に直結します。

とくに即戦力人材を採用したい場合には、欠かせない存在です。

ただし、顕在候補者層は他社も同時に狙っているため、競争が非常に激しい点は要注意。

そこで、求人票を出すだけではなく、スピーディな対応(返信や日程調整 等)と、自社ならではの魅力を伝えるメッセージ設計が採用活動の成功に求められます。

潜在候補者層

潜在候補者層は、現時点では転職や就職の意欲が低い、あるいはまだ検討段階にとどまっている候補者を指します。

例えば、現在の職場に大きな不満はないものの、より良い条件があれば転職を考える人や、情報収集中でまだ応募には至っていない人などは、この潜在候補者層に当てはまります。

求人を見つけても、すぐに応募してくるわけではないため、短期的な採用成果には直結しにくいという特徴があります。

しかし、潜在候補者層を取り込むことで将来に向けた採用基盤を築くことができ、長期的な安定採用につながる、という意味で無視できません。

企業としては、オウンドメディアやSNSを活用して企業のビジョンや文化を発信し、継続的に接点を持つことが重要です。

また、社員の声や日々の取り組みを発信することで、求職者が企業への信頼感を深めやすくなります。

潜在層への地道なアプローチを続けることで、興味が芽生えたときに自社が真っ先に候補に上がるような関係を築けるようになるでしょう。

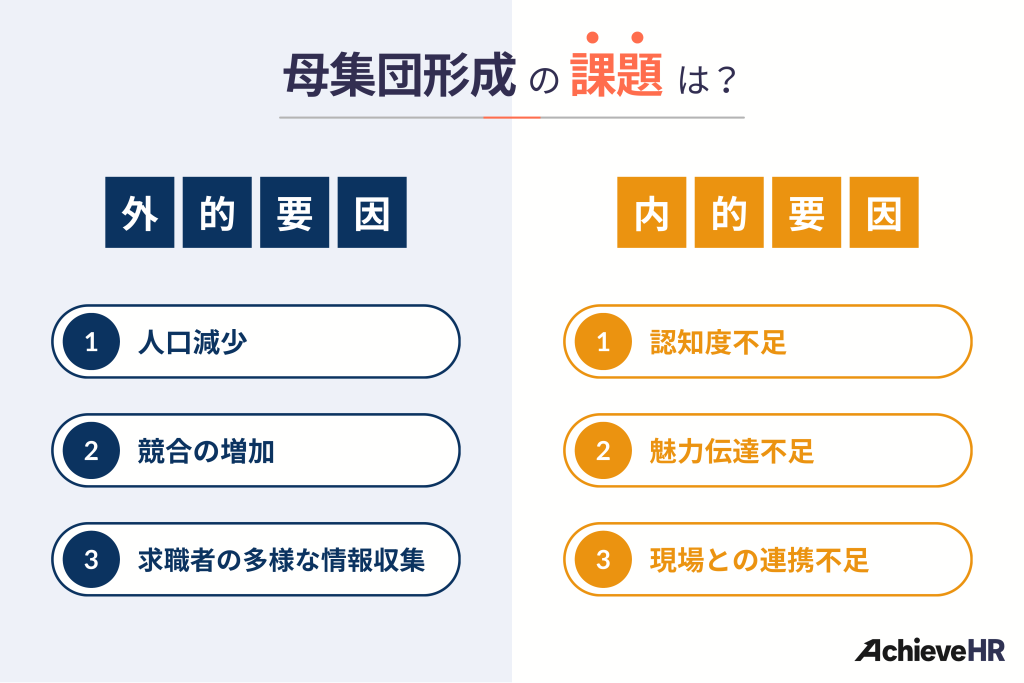

母集団形成の課題は?

多くの企業が直面する「応募が集まらない」という採用の壁。その原因は、人口減少といった社会全体の動きだけではありません。

実は、採用活動がうまくいかない本当の理由は、世の中の動き(外部要因)と、あなたの会社のやり方(内部要因)の両方に隠されています。

外部のせいにするだけでは、自分たちで変えられる部分を見逃してしまいます。

そこで、ここでは母集団形成が進まない原因を「外部要因」と「内部要因」に分けて解説。

これにより、貴社の課題をはっきりとさせ、何をすればいいのかの出発点を見つけましょう。

外部要因

外部要因①:人口減少

日本では少子高齢化が進み、生産年齢人口(15~64歳)が年々減少しています。この傾向は2020年代以降も続いており、労働市場における求職者自体が減少し続けている状況です。(参考:総務省統計局「人口推計」)

その結果、求人を出しても応募者が集まりにくく、とくに若手や即戦力となる人材の確保が困難となっています。

さらに、専門スキルを持つ人材は数が限られているうえ、複数企業が同時に採用を進めているため、候補者の取り合いも激化傾向に。

求人広告を出すだけでは十分な応募につながらず、自社を選んでもらうための仕掛けが不可欠です。

例えば、遠方の候補者とも接点を持てるオンライン説明会を取り入れる、地域に特化した採用施策を展開するなど、母集団を広げる施策が有効といえます。

人口減少という外部要因を前提に、限られた候補者層へ効率的にアプローチする戦略を練ることが、採用成功の大きなカギとなるでしょう。

外部要因②:競合の増加

採用市場では、近年多くの企業が積極的に採用活動を展開しています。

新規事業の立ち上げや事業拡大に伴い、求人サイトへの掲載件数は年々増加しており、求職者が目にする情報量も膨大です。

とくに、ITや製造業など専門人材を必要とする分野では、複数の企業が同じターゲット層を狙って採用活動を行うため、競合が激しくなります。

このため、自社の求人情報が他社に埋もれてしまい、求職者の目に触れる機会が減少し、仮に求人を見てもらえても、魅力や条件面で他社に劣っていれば応募にはつながりません。

これは、中小企業や知名度の低い企業にとって特に大きな課題といえます。

こうした状況を打破するには、単に求人広告を掲載するだけでなく、自社ならではの魅力を明確に打ち出す必要があります。

具体的には、給与や福利厚生といった条件だけでなく、社員インタビューや社内の雰囲気がわかる写真・動画を通して、「この会社で働くメリット」や「入社後に得られる経験」を具体的に伝えることが重要です。

SNSや採用サイトを活用し、他社との差別化を図る情報発信が求められます。

外部要因③:求職者の多様な情報収集

近年、求職者が企業情報を集める手段は大きく変化しています。

従来は求人広告や企業説明会が中心でしたが、現在はSNSや口コミサイト、転職体験談を共有する掲示板など、幅広い情報源を使い分けるのが一般的になりました。

こうした環境では、求職者は複数の企業を比較し、自分に合うかどうかを慎重に判断します。

とくにSNSや口コミサイトは、リアルで率直な意見が掲載されるため、企業が公式に発信する情報と食い違う内容があれば、不信感を抱いてしまいます。

例えば、採用ページで「風通しが良い職場」と記載していても、口コミで「実際は上下関係が厳しい」という声があれば、応募意欲が低下しやすくなるでしょう。

このような状況下では、企業が発信する公式情報の一貫性を保つことが極めて重要です。

さらに、ネガティブな情報を放置せず、採用広報や社員の声を通じて正確な魅力を伝える姿勢が欠かせません。

求職者は多角的な視点で企業を見極めており、その評価軸に対応できる企業ほど、母集団形成において優位に立てるでしょう。

内部要因①:認知度不足

採用活動がうまくいかない理由の一つに、自社の認知度不足があります。

そもそも求職者に会社の存在や事業内容が知られていなければ、求人を出しても応募が集まりません。

とくに中小企業やニッチな業界では、大手企業のような社会的な知名度が低いため、どうしても求職者の目に留まりにくいです。

また、求職者はまず「どんな会社なのか」を理解しようとしますが、その情報が十分に届いていないと検討の対象にすらならないケースもあります。

この問題を解消するためには、採用広報を積極的に行い、自社の存在を認知してもらう取り組みが必要です。

具体的には、採用サイトの充実、SNSでの日常的な発信、プレスリリースや地域イベントへの参加など、多角的な情報発信が効果的。

まずは「知ってもらう」ことが母集団形成の第一歩であり、採用活動全体の成果を左右します。

内部要因②:魅力伝達不足

求職者が求人情報を見た際に「ここで働きたい」と思えるかどうかは、企業がどれだけ魅力を伝えられるかにかかっています。

しかし、実際には給与や福利厚生といった条件面の情報に偏りがちです。

そのため「どんな人と働くのか」「会社で得られる経験や成長機会は何か」といった非金銭的な魅力が十分に表現されていないケースが多く見られます。

採用サイトや求人票に掲載する情報が表面的であれば、求職者は他社との違いを感じられず、応募を見送る可能性が高まります。

とくに近年は、働き方や職場文化といった要素を重視する求職者が増えており、単に条件を並べるだけでは母集団形成につながりにくい状況です。

この課題を解消するには、自社ならではの強みや働く魅力を具体的に伝えることが重要です。

例えば、現場社員の声やキャリアパス事例、実際の業務風景を取り入れたコンテンツを作成すると、応募前からリアルなイメージを持ってもらえます。

結果として、応募意欲が高まり、選考後のミスマッチも防ぎやすくなるでしょう。

魅力伝達については、こちらの記事もご参照ください。

採用ピッチ資料とは?作り方・テンプレート例・活用事例を徹底解説

内部要因③:現場との連携不足

採用チームと現場の連携が取れていない場合、求職者に伝わる情報が断片的になりがちです。

求人票で記載された理想像と、面接で現場が伝える内容が異なれば、候補者は混乱し、応募への意欲を失い、内定辞退や早期離職の原因にもつながりかねません。

さらに、現場の声が反映されていない求人では、実際の業務内容ややりがいが曖昧になり、求職者が「入社後の自分」をイメージしづらくなります。

そうなると、他社と比較する際に決め手を欠き、選考を進める判断が難しくなるでしょう。

この問題を防ぐには、現場と定期的な情報共有を行い、採用メッセージを統一することが不可欠です。

現場で働く社員が日々感じている魅力や課題を採用ページや面接に反映することで、候補者に安心感を与えられます。

一貫した情報発信ができれば、母集団形成の質が高まり、採用活動全体の成功につながるはずです。

新卒と中途での課題の違いは?

新卒採用と中途採用では、母集団形成における課題やアプローチが大きく異なります。

新卒採用は対象者が学生のため候補者数は多い一方、大手企業に応募が集中する傾向が強く、認知を広げる工夫が欠かせません。

一方、中途採用は経験やスキルを重視するため、候補者の数が限られ、狙った層にどう接触するかが重要になります。

以下に両者の特徴をまとめました。

これを踏まえ、新卒と中途それぞれの課題を順に確認していきましょう。

| 項目 | 新卒採用 | 中途採用 |

|---|---|---|

| 対象者 | 学生(大学・専門学校) | 社会人経験者 |

| 母集団の規模 | 多いが大手に集中 | 少なく希少 |

| 主な応募経路 | 就職サイト、説明会 | 求人媒体、紹介、スカウト |

| 採用活動のピーク | 毎年同時期 | 通年採用 |

| 重視ポイント | ポテンシャル、文化適合度 | 即戦力、スキル適合度 |

新卒ならではの課題

新卒採用は候補者となる学生の母数が多い一方で、大手企業への人気が集中しやすく、中小企業や知名度の低い企業は埋もれてしまう傾向があります。

そのため、求人を出しても応募が集まりにくく、母集団形成に苦戦するケースが少なくありません。

また、学生は初めて就職活動を行うため、業界や職種への理解が浅いことも多く、潜在層の見極めが難しいという特徴があります。

将来に向けたキャリアビジョンが明確でない場合も多く、どの層をターゲットにすべきかを定義すること自体が複雑になりがちです。

さらに、学生は就職サイトやSNS、口コミなど多様な情報源から企業を比較検討しているため、魅力を一貫して伝えられないと他社に流れてしまいます。

採用広報が後手に回ると、優秀層の獲得は一層困難になるでしょう。

こうした課題を解消するには、認知度を高める取り組みと、学生が安心して選考を進められるような情報発信が欠かせません。

大学訪問やインターンシップを通じた接点づくりも有効な手段となります。

中途ならではの課題

中途採用は、求める経験やスキルを備えた候補者が少なく、母集団の規模が限られている点が大きな課題といえます。

とくに、専門性の高い職種や即戦力が求められるポジションでは、市場に該当する人材がごくわずかで、求人を出しても応募が思うように集まらない状況が続くケースもあります。

そのうえ、採用活動が顕在層へのアプローチに偏りがちな点も問題です。

転職意欲が高い候補者は応募までの動きが速い反面、複数の企業が同じ層を狙うため競争が激化し、対応が少しでも遅れれば、他社に先を越される可能性が高まるでしょう。

加えて、中途採用では現職中の候補者も多く、面接日程や連絡調整の遅れが辞退につながるケースも珍しくありません。

この状況を打開するには、顕在層だけでなく潜在層への働きかけが不可欠です。

SNSや採用イベントを通じて認知度を広げ、ダイレクトリクルーティングなど複数の手法を組み合わせることで、着実に母集団を拡大していく戦略が求められます。

なぜ「応募者を集めるだけ」では不十分なのか?

母集団形成は、単に応募者数を増やすだけでは採用成功につながりません。

なぜなら、応募者の数が多くても、その中に自社が本当に求めるスキルや経験を持つ人材が含まれていなければ、選考を進めてもミスマッチが発生する可能性が高いからです。

例えば、応募数だけを増やす施策に偏ると、条件に合わない候補者が増え、面接や選考にかかる負担が大きくなります。

結果的に、採用担当者の時間が奪われ、本来注力すべき優秀人材への対応が遅れがちになるでしょう。

また、応募者の質が低い状態では、内定を出しても辞退や早期離職につながりやすく、採用活動が繰り返し発生してしまいます。

これでは、コストと工数が増え続けるだけで、採用活動が消耗戦となってしまいます。

採用を成功させるには、「量」を増やす施策と同時に、「質」を高める取り組みが欠かせません。

短期的な応募数確保だけでなく、自社に合った人材を見極めて集める戦略が必要です。

「採用の質を高める」ついては、こちらの記事もご参照ください。

採用ミスマッチを防ぐ方法とは?原因から対策・改善フローまで解説

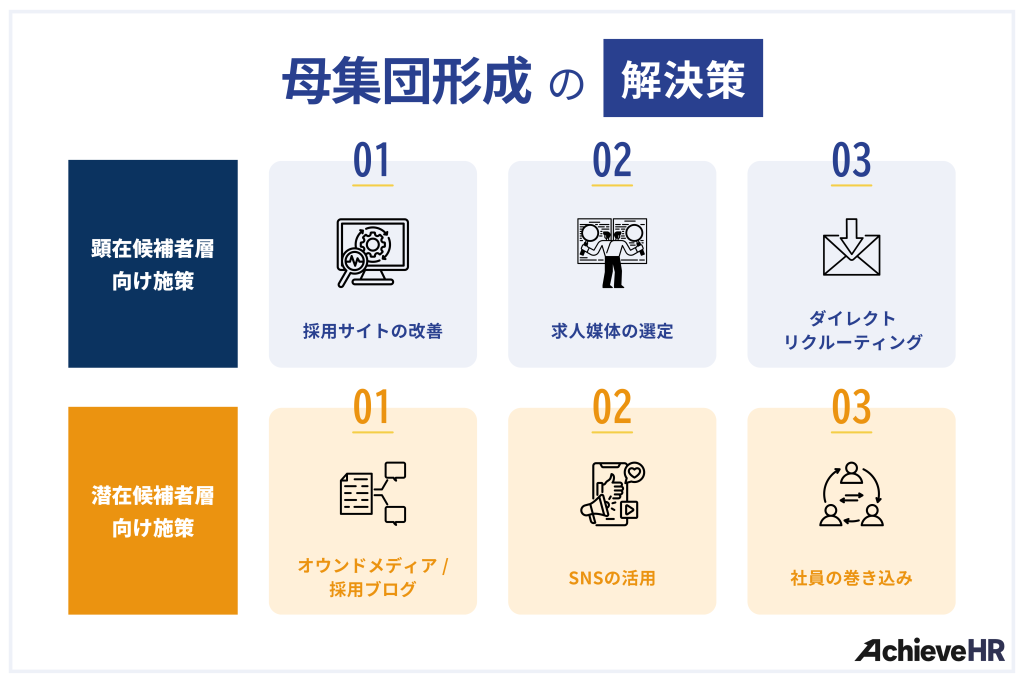

母集団形成の解決策

採用活動を成功に導くには、やみくもに施策を打つのではなく、狙うべき候補者層を明確にしたうえで戦略を立てることが重要です。

とくに、「顕在候補者層」と「潜在候補者層」は、それぞれ特性や行動パターンが異なるため、アプローチの手法も変わります。

以下では、この2つの候補者層に向けた具体的な施策を紹介します。

自社の現状と照らし合わせながら、優先順位を決めて実行していきましょう。

顕在候補者層に向けた施策

短期的に採用成果を得るには、転職や就職の意欲が高い顕在候補者層へのアプローチが重要です。

この層はすぐに応募へと行動を移す可能性が高く、適切な施策を講じれば即効性が期待できます。

この層に効率的にアプローチするには、まず採用サイトを整備し、自社の魅力や働く環境を分かりやすく伝えることが必須です。

なぜなら、多くの顕在候補者は応募前に必ず採用サイトで企業情報を確認するためです。

次に、ターゲットとなる候補者がよく利用する求人媒体を選定し、露出を高めて認知度を上げましょう。これは、求職者が自ら情報を探しに来る行動パターンに合致しているためです。

さらに、ダイレクトリクルーティングを活用して企業側から直接アプローチする方法も効果的です。

求人広告やスカウトに頼るだけでなく、企業から直接声をかけることで、競争の激しい市場で他社と差別化を図り、優秀な人材に直接リーチできます。

こうした施策を組み合わせることで、母集団を効率的かつ着実に形成できるようになります。

顕在候補者層に向けた施策

採用サイトの改善

採用サイトは、応募者にとって重要な情報源であり、母集団形成において欠かせない要素です。

求人媒体やダイレクトリクルーティング経由で候補者が応募する場合も、ほぼ確実に採用サイトを確認し、ここで魅力的な情報を提示できるかどうかが、応募率や返答率を大きく左右します。

重要なのは、自社で働くイメージを具体的に伝えることで、仕事内容やキャリアパス、使用するツールや技術、社風など、求職者が知りたい情報を明確に提示しましょう。

社員インタビューや現場の声を掲載すると、よりリアルな雰囲気を伝えられます。

UIデザインも重要な要素であり、スマートフォンでの閲覧が主流となっているため、ストレスなく読めるレスポンシブ設計は必須です。

また、必要な情報が一目でわかるよう、整理された構成にすることで、ユーザーの離脱を防ぎます。

さらに、文章だけでなく、写真や動画を効果的に活用することで、オフィスの雰囲気や社員の様子といった、文字だけでは伝わりにくいリアルな魅力を視覚的に訴求できます。

採用サイトは一度作って終わりではなく、常に最新の情報に更新し続けることで、企業の魅力を継続的に伝え、候補者が「ここで働きたい」と心から思えるようなサイトへと育てていきましょう。

求人媒体の選定

母集団形成を効率よく進めるには、ターゲット層がよく利用する求人媒体を見極め、適切に選定することが重要です。

複数の媒体に無計画に掲載すると、コストが膨らむだけでなく、効果測定も困難になります。

そのため、採用ターゲットの年代や職種、地域に合わせて媒体を選びましょう。

例えば、若手や第二新卒を狙う場合は「マイナビ転職」や「リクナビNEXT」、即戦力採用を重視するなら「doda」や「ビズリーチ」などが候補に挙げられます。

また、専門スキルを持つ技術職であれば、ITエンジニア向けの特化型媒体を使うとマッチング精度が高まります。

以下に代表的な求人媒体を比較表にまとめました。

料金目安や会員数、特徴を参考にして、自社に合った媒体選びの参考にしてください。

| 媒体名 | 料金目安 / 掲載期間 | 会員数(目安) | 特徴 |

|---|---|---|---|

| マイナビ転職 | 約40万円~ / 4週間 | 約600万人 | 若手層や第二新卒に強く、認知度が高い |

| リクナビNEXT | 約45万円~ / 4週間 | 約1,100万人 | 幅広い職種に対応し、求職者数が多い |

| doda | 約40万円~ / 4週間 | 約800万人 | 即戦力採用に強く、スカウト機能も充実 |

| ビズリーチ | 成果報酬型(年収の15~20%) | 約160万人 | ハイクラス向け・ダイレクトスカウト型 |

適切な媒体を絞り込み、掲載後は効果測定を行いながら運用を最適化することが成功への近道です。

求人媒体については、こちらの記事もご参照ください。

求人媒体(求人広告)おすすめランキング15選を比較!費用を比較表で紹介

ダイレクトリクルーティング

ダイレクトリクルーティングは、企業側から求める人材に直接アプローチできる手法です。

従来の求人広告のように応募を待つスタイルではなく、企業が自ら候補者を探し出し、スカウトメールやメッセージを送ることで関係を築いていきます。

こうすることで、転職意欲が高い顕在層だけでなく、まだ転職を検討していない潜在層にもアプローチできる点が大きな強みです。

特に、希少スキルを持つ専門職や即戦力人材の採用には非常に有効で、採用スピードを高めながら質の高い母集団を形成できるようになります。

ただし、運用には継続的な候補者リストの更新や、メッセージ内容の改善が欠かせません。

スカウトメールがテンプレート化されてしまうと、候補者の心に響かず返信率が下がってしまうため注意が必要です。

自社の採用戦略に合わせて運用フローを設計し、効果測定をしながら改善を重ねていきましょう。

ダイレクトリクルーティングについては、こちらの記事もご参照ください。

ダイレクトリクルーティングのおすすめサービス一覧26選!費用やメリットを解説

潜在候補者層に向けた施策

将来的な採用成功には、すぐに応募には至らない潜在候補者層へのアプローチが不可欠です。

この層は今すぐ転職を考えていないため、直接的な求人広告では効果が薄く、企業への理解と関心を少しずつ高めることが重要になってきます。

具体的には、オウンドメディアや採用ブログを通じて会社のビジョンや文化を継続的に発信し、SNSで日常的な情報を届ける方法が効果的です。

さらに、社員自身を巻き込むことで、より信頼性の高い情報を候補者に届けられます。

潜在候補者層に向けた施策

オウンドメディア/採用ブログ

オウンドメディアや採用ブログは、潜在候補者層への継続的なアプローチに最適な手段です。

今すぐ応募する意欲がない候補者に対して、企業のビジョンや文化、事業の方向性を定期的に発信することで、少しずつ理解と共感を深められます。

この積み重ねが、将来的に「この会社で働きたい」という気持ちが芽生えるきっかけ作りに役立ちます。

また、採用ブログは単なる情報発信だけでなく、自社の資産として蓄積できる点も大きなメリットで、記事を継続的に更新することで検索エンジンからの流入も増え、採用広報の効果が中長期的に高まります。

掲載内容は、仕事内容やキャリアパス、社員インタビュー、働き方事例など、候補者が気になるテーマを幅広く取り上げましょう。

現場で働く社員の声を紹介することでリアルな情報が伝わり、信頼感を高められます。

さらに、SNSと連携してブログ記事を拡散すれば、より多くの潜在層にリーチできます。

オウンドメディアは、将来の母集団形成を支える基盤として、早めに取り組む価値が高い施策といえるでしょう。

SNSの活用

SNSは、潜在候補者層に自社を知ってもらうための有効な手段です。

企業の日常や社員の姿をリアルタイムで発信することで、候補者との距離を縮められます。

特にInstagramやX(旧Twitter)、LinkedInは、企業文化や雰囲気を伝える場として役立ちます。

求人広告よりも柔らかい印象で情報を届けられる点も魅力です。

オフィス風景やイベントの様子を写真や動画で共有すると会社の空気感が伝わり、応募を意識し始めるきっかけになります。

さらに、コメントやDMを通じて候補者とやり取りを重ねれば、相互理解を深められるでしょう。

一方的な発信で終わらせず、反応を分析して投稿を改善することで、フォロワーの関心を継続的に引き上げられます。

SNS運用は短期間では結果が出にくいため、中長期的な視点で信頼を積み重ねていく姿勢が欠かせません。

SNSの活用については、こちらの記事もご参照ください。

SNS採用とは?明日から実践できる採用戦略や成功のコツを徹底解説

Linkedinについては、こちらの記事もご参照ください。

【採用担当者向け】LinkedIn(リンクトイン)の採用活動での使い方は?

社員の巻き込み

社員を巻き込んだ採用活動は、潜在候補者層に対して強い説得力を持ちます。

現場で働く社員がSNSやブログで発信することで、会社のリアルな雰囲気が伝わり、求職者からの信頼を得やすくなります。

採用チームだけが情報を発信するよりも、候補者は「実際に働く人の声」を重視する傾向が強いためです。

特にリファラル採用と相性が良く、社員が知人や友人を紹介しやすい環境を整えることで、母集団形成の幅が広がります。

紹介時にはインセンティブを用意し、負担感を減らす仕組みを整えることが大切です。

また、社員が自発的に発信しやすいよう、投稿のルールやサンプル文章を準備しておくと、運用がスムーズになります。

定期的に成功事例を共有すれば、社内全体に採用活動への参加意識が浸透していきます。

このように、社員が主体的に関わることで、採用情報の信頼性と拡散力が向上します。

結果として、潜在層への接触機会が増え、応募へのハードルを下げられるでしょう。

施策実行時の注意点

母集団形成を効果的に進めるには、実行前にいくつかのポイントを押さえておく必要があります。

短期的な成果を急ぐあまり視野が狭くなったり、評価指標が偏ったりすると、結果として施策がうまく機能しません。

ここからは、施策を実行するうえで特に重要な3つのポイントを解説していきます。

短期的・長期的な視点を持つ

母集団形成では、短期的な成果だけを追いかけてしまうと、目先の応募数は増えても持続的な採用力につながりません。

例えば、求人媒体や採用サイトを強化すれば、即効性が高く応募者を早く集められますが、その効果は一時的なものに留まりがちです。

一方、オウンドメディアやSNSで企業文化やビジョンを継続的に発信すれば、潜在候補者層に少しずつ認知が広がり、将来的な応募へと結びつきます。

この取り組みは短期的には成果が見えにくいものの、長期的には「採用したいときに応募が集まる」状態を作り出すうえで欠かせません。

重要なのは、短期的な施策と長期的な施策をバランス良く組み合わせることです。

具体的には、すぐに効果が出やすい求人媒体を活用しつつ、同時並行でSNS運用やオウンドメディアを進めておくと、採用活動が安定します。

短期施策で目先の採用を確保しながら、長期施策で企業ブランドを強化していく戦略が、持続可能な母集団形成の土台となるのです。

定量・定性的な評価を行う

母集団形成の施策は、実行して終わりではなく、効果を正しく評価することが重要です。

応募者数だけを見て判断すると、採用活動の本質的な課題を見逃してしまいます。

まず定量的な指標としては、応募者数や応募経路、面接通過率、内定承諾率などがあります。

これらを分析すれば、どの施策が応募につながりやすいのか、どの段階で候補者が離脱しているのかを把握できます。

一つの例として、応募数は多いのに面接通過率が低い場合は、求人票やスクリーニング基準の見直しが必要かもしれません。

ですが、数字だけでは見えにくい部分もあります。

そこで重要になるのが定性的な評価です。

面接後の候補者アンケートや、採用担当者・現場社員からのヒアリングを通じて、候補者体験や選考プロセスの改善点を明らかにしていきます。

定量と定性の両方を組み合わせて分析することで、施策の精度が高まり、効果的な改善が可能になります。

数値と現場の声を両輪として活用し、採用活動全体の質を継続的に向上させましょう。

全体的な一貫性を意識する

母集団形成を効果的に進めるには、すべての採用チャネルで一貫性のあるメッセージを発信することが欠かせません。

求人広告や採用サイト、SNS、社員による発信など、それぞれのチャネルで内容がバラバラだと、候補者に混乱を与えてしまいます。

例えば、求人媒体では「挑戦できる職場」と伝えているのに、面接で現場社員が「安定が魅力」と話してしまうと、候補者は不安を覚えます。

こうした齟齬は応募意欲を下げるだけでなく、入社後のミスマッチにもつながりかねません。

一貫性を保つためには、まず企業の採用コンセプトやメッセージを明文化し、全員で共有することが重要です。

また、採用チームだけでなく、現場の社員や経営層も含めて共通認識を持つことで、候補者に伝わる情報を統一できます。

さらに、採用サイトやSNS投稿、求人票などは定期的に見直し、情報が古くなっていないかを確認しましょう。

常に同じトーンで最新情報を届けることで、候補者に「信頼できる企業」という印象を与え、母集団形成の成果を高められます。

短期と長期の視点から母集団形成を成功させよう

母集団形成を成功させるには、「量」と「質」の両立が不可欠です。

短期的には求人媒体や採用サイトを活用して応募数を増やし、即戦力となる候補者を確保することが求められます。

一方で、長期的な観点では企業文化やビジョンを継続的に発信し、潜在候補者層に興味を持ってもらうことが重要です。

この2つの施策を同時に進めることで、今すぐ採用したい人材と、将来的に採用につながる人材の両方にアプローチできます。

短期施策だけでは応募が途切れ、長期施策だけでは結果が見えるまでに時間がかかるため、どちらか一方に偏るのは避けるべきです。

短期施策と長期施策をバランスよく組み合わせれば、採用活動が安定し、常に質の高い応募者を集められる状態を作り出せます。

継続的な改善と分析を重ねながら、自社にとって最適な母集団形成を目指しましょう。