採用コスト削減の7つの方法!コスト増大の原因や削減ポイントを徹底解説

採用コストの削減について、お悩みはありませんか?

求人広告費や人材紹介料の高騰により、採用コストの上昇が止まらないと感じている人事担当者・経営者の方も多いのではないでしょうか。

特に中途採用やエンジニア採用では、一人あたりの費用が年々増加傾向にあるため見直しは急務です。

そこで、本記事では「採用コスト削減の7つの方法」を中心に、無駄な工数の削減やエージェント費用の見直し、リファラル採用の活用といった実践的な手法を紹介します。

また、採用コストが増える原因や見落としがちな間接コスト、効果的な削減に必要なポイントも徹底解説します。

この記事でわかること

・採用コストの内訳や増加の主な原因

・無駄な支出を削減する7つの具体策と見直しポイント

・コスト削減時に注意すべき落とし穴と改善のヒント

限られた予算の中で、成果につながる採用を目指す企業に向けた必読の内容です。

一人あたりの採用コストについては、こちらの記事もご参照ください。

一人当たりの採用コストの平均は?計算方法と改善ポイントを解説

エンジニアの採用コストの相場については、こちらの記事もご参照ください。

エンジニアの採用コストの相場は?コストを抑えるポイントや採用手法を解説

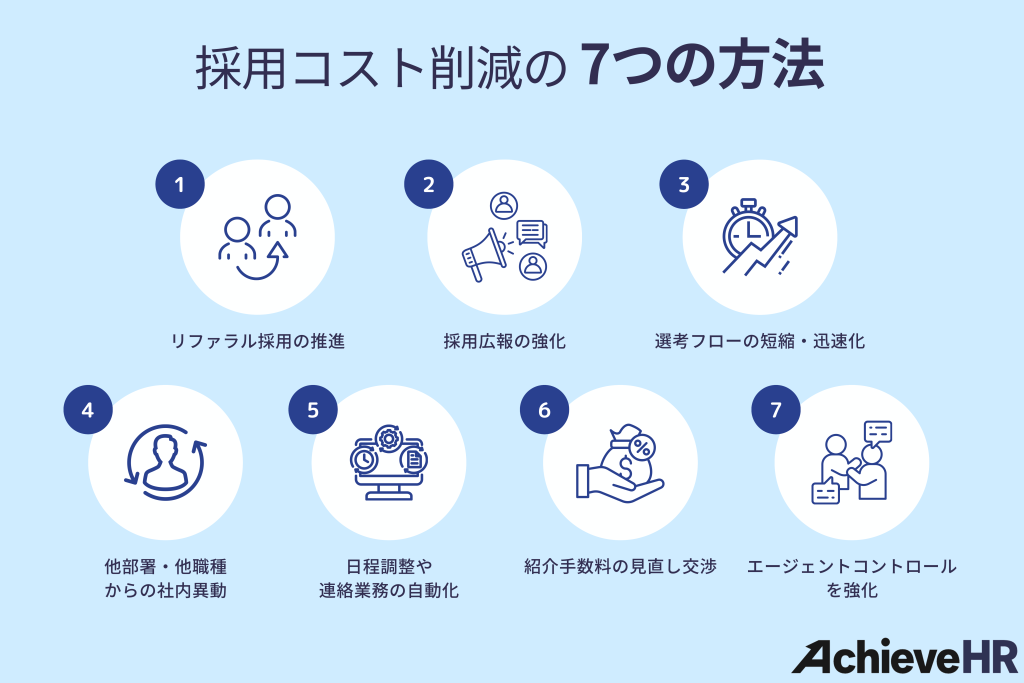

採用コスト削減の7つの方法

採用コストは経営に直結する重要な指標ですが、見直しによって大きな削減効果が期待できます。

ここでは、ムダな支出をなくし、効率的な採用を実現するための7つの方法をご紹介します。

リファラル採用の推進

リファラル採用は、社員が友人や知人を紹介し、その人を採用する手法です。

求人広告や人材紹介のような高額な外部サービスを使わず、紹介者への薄謝程度で済むため、費用を大幅に抑えつつ、質の高い人材を確保できる有効な手段です。

社員が自社文化や業務内容、カルチャーをよく理解しているからこそ、ミスマッチのリスクが低く、入社後の定着率向上にもつながるでしょう。

さらに、この手法を促進するために、紹介が成立した場合に社員へインセンティブ(薄謝)を支給する制度を導入している企業も増えています。

これにより、社員の協力も得やすくなります。

リファラル採用は、単にコスト削減するだけでなく、社員の会社への愛着や貢献意欲を高めながら、企業の採用力を強くする長期的な取り組みと言えるでしょう。

リファラル採用については、こちらの記事もご参照ください。

リファラル採用とは?報酬制度やメリット・デメリットを徹底解説

採用広報の強化

採用広報を強化することで、広告費を抑えながら応募者数を増やすことができます。

オウンドメディアやSNSを活用して自社の魅力を発信すれば、認知度向上やブランディングにつながり、質の高い母集団形成が可能になります。

特に若年層は、「入社後にどのようなスキルが得られるか」に関心が高く、キャリアパスや働き方を明確に伝えることが重要です。

現在では、Webセミナーや動画配信、SNSでの情報発信が採用広報の主軸となっており、活用の“質”や“継続性”が問われています。

自社の価値観や強みを正直に伝えることが信頼感を生み出し、費用対効果の高い採用活動を実現する鍵となるでしょう。

採用ブランディングについては、こちらの記事もご参照ください。

採用ブランディングとは?進め方から有効な方法(採用手法)までを徹底解説

選考フローの短縮・迅速化

選考フローを短縮・迅速化することは、採用コストの削減と候補者の辞退防止の両面で効果的です。

プロセスが長引けば、人件費や会場費といった内部コストがかさむだけでなく、優秀な人材が他社に流れてしまうリスクも高まります。

「就職白書2025」によると、2025年卒採用では、Web面接を卒業前年2月までに始めた企業が49.2%と、選考の早期化が進んでいます。

学生の間でも「選考スピードの速さ」が企業選びの決め手になるケースが増えており、対応の遅れは機会損失につながりかねません。

オンライン面接の導入や評価基準の事前共有によって、選考スピードはさらに高めることが可能です。

結果として、スピーディーな選考は、採用コストの最適化と候補者の質の確保を同時に実現する有力な手段となるでしょう。(参考:株式会社インディードリクルートパートナーズ( 就職みらい研究所):「就職白書2025)

他部署・他職種からの社内異動

外部からの採用に頼る代わりに、社内異動を活用することも効果的な方法です。

既存社員であれば、自社の文化や業務内容を理解しているため、オンボーディング期間の短縮が見込めます。

教育コストも抑えられ、即戦力として早期に活躍できる可能性が高くなるでしょう。

ジョブローテーションを取り入れた制度設計は、社内の人材流動性を高め、持続可能な採用力の強化につながります。

外部依存を減らしつつ人材の最適配置を実現できるこの手法は、今後ますます重要性を増すと考えられます。

日程調整や連絡業務の自動化

日程調整や候補者との連絡業務を自動化することは、採用工数や人件費の削減に直結します。

採用担当者がメールや電話で対応していた工程を効率化することで、面談や分析といった戦略的な業務に集中できるようになります。

例えば、Googleカレンダーと連携した日程調整ツールを使えば、候補者が空いている日時を自動で予約でき、やりとりの手間を大幅に省けます。

また、チャットボットを活用すれば、面接案内やリマインド連絡、選考結果通知などの対応も自動化が可能です。

特にLINEやメールと連動したチャットボットは、中小企業でも導入が進んでおり、応募者の利便性向上にもつながります。

こうした業務オペレーションの最適化は、採用担当者の負担軽減と応募者体験の向上を同時に実現する、今や欠かせない取り組みと言えるでしょう。

日程調整については、こちらの記事もご参照ください。

面接日程調整ツールおすすめ10選!無料・有料ツールを徹底比較

紹介手数料の見直し交渉

人材紹介会社への紹介手数料は、外部コストの中でもとくに高額になりやすい項目です。

正社員採用では一人あたりの単価が90万円前後に及ぶこともあるため、定期的な費用の見直しが求められます。

過去の実績や案件数に応じて、手数料率の交渉が可能な場合も少なくありません。

複数の紹介会社を比較し、成果報酬型など自社に合った契約形態を選ぶことで、無駄な出費を防ぐことができます。

採用コストを計画的に運用するには、チャネルの選定と条件交渉が欠かせないステップになります。

エージェントコントロールを強化

エージェントとの連携を見直し、コントロールを強化することも、コスト削減に大きく貢献します。

求める人物像や要件が不明確なままでは、ミスマッチな紹介が増え、選考工数や再募集コストが無駄になるからです。

アセスメントツールなどを活用し、候補者との相性や適性を可視化することで、精度の高い選考が可能になります。

また、KPIを設定して歩留まりをモニタリングすれば、改善のヒントも見えてくるでしょう。

質の高い人材紹介を実現するには、信頼関係の構築と情報の正確な共有が不可欠です。

エージェントコントロールについては、こちらの記事もご参照ください。

エージェントコントロールとは?採用成功のポイントを徹底解説!

こちらの記事でさらに詳しくチェック!

採用コストとは?

採用コストとは、企業が新しい人材を採用する際に発生するすべての費用を指します

求人広告の掲載料や人材紹介会社への成功報酬といった外部コストだけでなく、面接や応募者対応にかかる人件費などの内部コストも含まれる包括的な概念です。

採用コストを正しく把握するためには、まずそれぞれの費用項目を明確にし、内訳を整理することが欠かせません。

外部コストとは、採用活動において外部サービスを利用した際に発生する費用を指します。

具体的には以下のような項目があります。

外部コスト

- 求人広告掲載費

- 人材紹介会社への手数料

- 採用イベント出展費

- ダイレクトリクルーティング媒体利用料

- 求人パンフレットや採用サイト制作の外注費

- 採用代行会社への委託費

これらはいずれも高額になりやすく、定期的な見直しによって削減余地を見出しやすい領域と言えるでしょう。

内部コストとは、採用活動において社内で消費される費用を指します。

代表的な項目には以下が含まれます。

内部コスト

- 採用担当者や関係者の人件費(会社説明会、日程調整、書類選考、面接対応など)

- 面接会場や設備の使用料

- 応募者の交通費

- 内定者フォローに伴う会食費

- 入社時の引っ越し費用

- リファラル採用での紹介インセンティブやノベルティ制作費

特に人件費は採用活動に占める割合が大きく、事務作業の自動化や効率化によって削減が可能です。

採用コストの相場

採用コストは、採用手法や職種、企業規模によって大きく異なりますが、目安となる相場を把握しておくことで、予算設計やコスト削減の見直しに役立ちます。

厚生労働省が実施した「令和3年度 採用における人材サービスの利用に関するアンケート調査」によると、正社員1人あたりの採用単価は、採用手法によって以下のような差があることが分かっています。

| 採用手法 | 平均採用コスト(1人あたり) |

|---|---|

| スカウトサービス | 約91.4万円 |

| 人材紹介(民間職業紹介事業者) | 約85.1万円 |

| インターネット求人サイト | 約28.5万円 |

| 求人情報誌・チラシ | 約11.2万円 |

| 自社HPなどからの直接応募 | 約2.8万円 |

| 社員紹介(リファラル採用) | 約4.4万円 |

| SNS経由の応募 | 約0.9万円 |

(出典:厚生労働省委託「採用における人材サービスの利用に関するアンケート調査 報告書(令和3年度)」)

特に高コストになりやすいのは、スカウトや人材紹介などの外部サービス型の手法です。

一方、自社メディアやSNS、社員紹介などの手法は、比較的低コストで運用できるのが特徴です。

こうしたコスト感を把握した上で、自社の採用目的やターゲットに適した手法を選ぶことで、費用対効果の高い採用戦略を実現できるでしょう。

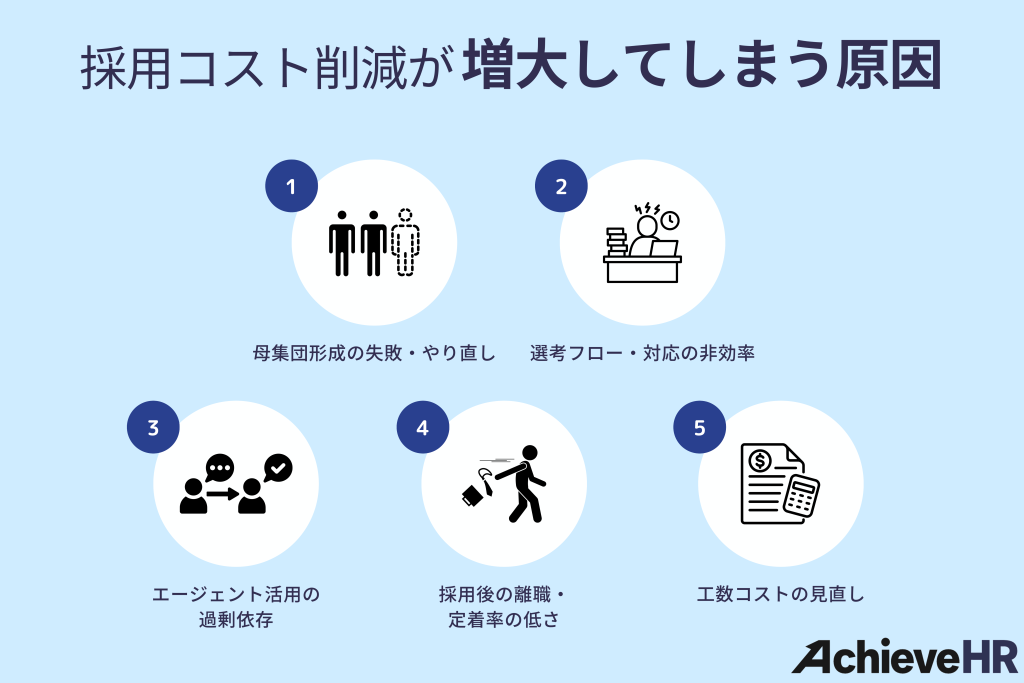

採用コストが増大してしまう原因

採用コストの増大は多くの企業にとって深刻な課題であり、その解決には戦略的な取り組みが欠かせません。

計画通りに進まない採用活動や、採用後の早期離職は無駄な支出を招く主な要因になります。

ここでは、特に注意すべき原因を整理し、それぞれの具体的な影響を解説します。

母集団形成の失敗・やり直し

ターゲット設定の不明確さ・媒体選定のミス・広告依存体質は、採用コスト増大の典型的な要因です。

求める人物像が曖昧だとミスマッチな応募ばかりが集まり、再募集や選考やり直しが発生して費用が膨らみます。

さらに、ターゲットに合わない媒体を利用すれば応募が集まらず、追加出稿でコストが増大する悪循環に陥ります。

特にオウンドメディアやリファラルといった低コストチャネルを活用できない企業は、常に外部広告に依存し、高額な費用が常態化しやすいでしょう。

効率的な母集団形成には、明確なターゲット設定とチャネルの多様化が欠かせません。

母集団形成については、こちらの記事もご参照ください。

母集団形成とは?やり方・施策・採用成功へのポイントを徹底解説

選考フロー・対応の非効率

選考フローの長期化や非効率な対応は、採用コストを増やす大きな要因です。

応募から内定までの期間が長ければ、候補者が他社へ流れ、再募集コストが発生します。

また、書類通過率や内定率が低い場合は、基準の曖昧さから無駄な面接が増え、人事担当者の工数が浪費されます。

さらに、面接官の評価基準が統一されていないと判断にばらつきが出て、歩留まりの悪化につながります。

こうした負担を軽減するため、Web面接やAI活用による効率化を進める企業が増えています。

エージェント活用の過剰依存

人材紹介エージェントへの依存度が高すぎると、紹介手数料が採用コストを大幅に押し上げます。

特に自社の集客力が弱い企業では、年収の30〜35%に及ぶ手数料に頼らざるを得ない状況が多く見られます。

また、エージェント任せにすると候補者の質をコントロールできず、採用に至らない面接ばかりが増えることも問題です。

結果として、一人あたりの採用単価が90万円前後に達するケースも少なくありません。

コスト削減には、自社の集客力を強化すると同時に、エージェントとの密な連携による質のコントロールが不可欠です。

採用後の離職・定着率の低さ

採用コストを無駄にする最大の要因は採用後の早期離職です。

求人情報や面接内容と実態にギャップがあると、新卒の約3割が3年以内に離職するといわれるように、定着率が下がりやすくなります。

早期離職が起これば、再採用による二重コストが発生し、企業負担はさらに増大します。

オンボーディングや内定者フォロー、定着支援が不十分な場合も短期離職の原因となります。

主な離職理由は「仕事内容への不満」や「人間関係の不一致」であり、事前に情報をより具体的に開示していれば防げたケースも少なくありません。

定着率を高めるには、入社前の情報提供の充実と入社後の手厚い支援体制が欠かせません。

工数コストの見落とし

採用活動における人事担当者や面接官の稼働は、見過ごされがちな内部コストです。

日程調整や面接対応を手作業で行うと、人的リソースが膨大に消費され、人件費が増大します。

また、書類選考の精度が低いと不要な面接が増え、面接官の拘束時間が長くなるケースも多く見られます。

評価基準が不明確で再面接が発生することも、無駄な工数につながるでしょう。

多くの企業が採用における工数増加を課題として認識しており、とくに大企業では労力の肥大化が顕著です。

自動化ツールの導入による効率化は人件費削減の有効な手段となるでしょう。

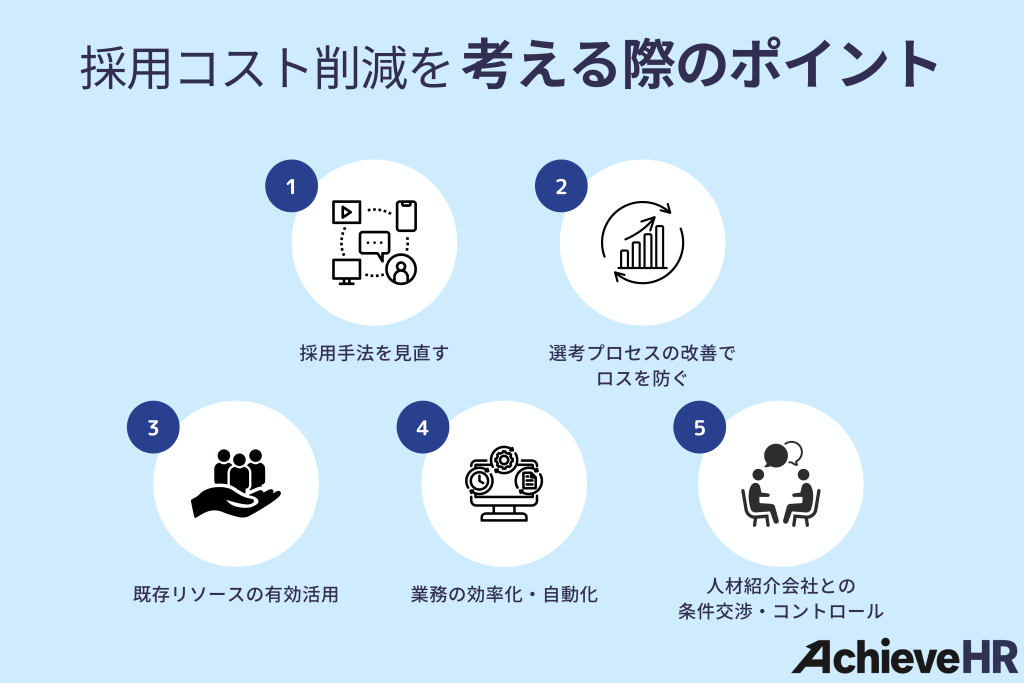

採用コスト削減を考える際のポイント

採用コスト削減は、企業の持続的な成長に直結する重要な経営課題です。

無駄な支出を省き、質の高い人材を効率的に確保するためには、戦略的な取り組みが欠かせません。

ここでは、これら多角的なアプローチを通じて、採用活動を最適化するためのポイントを解説します。

採用手法を見直す

採用コスト削減には、採用チャネルの多様化が不可欠です。

高額な求人広告への依存を避け、費用対効果の高い手段にシフトすることが求められます。

例えばリファラル採用は、低コストで質の高い人材を獲得できるうえ、定着率向上も期待できる方法です。

また、自社メディアやSNSを活用した採用広報は、広告費をかけずに自社の魅力を発信でき、応募数の増加につながります。

採用ターゲットに合わせた媒体選定や原稿改善を行うことも、効果的なコスト削減の一歩です。

選考プロセスの改善でロスを防ぐ

選考が長期化すると、候補者の辞退や再募集が発生し、人件費や広告費の増大を招きます。

これを防ぐには、選考プロセスの効率化が重要になります。

応募から内定までの期間を短縮するには、たとえばAI面接ツールを活用して初期スクリーニングを自動化する方法が有効です。

AI面接は、事前に設定した質問に対して候補者が録画で回答する形式が一般的で、面接官の稼働を減らしながら、応募者対応の効率化・省人化を実現できます。

また、評価基準を事前に統一することや、オンライン面接の導入によって選考のスピードと一貫性を高めることも効果的でしょう。

こうした改善により、無駄な選考を減らし、採用スピードと選考精度の向上を同時に実現できます。

選考プロセスについては、こちらの記事もご参照ください。

採用プロセスの改善方法とは?見直すべきサインや改善のメリットも紹介

既存リソースの有効活用

新規採用に依存せず、自社内にすでに存在する人材リソースを活用することは、採用コスト削減において非常に有効です。

例えば、過去の応募者への再アプローチは、集客費用が不要であり、関心度の高い人材に対して効率的な接触が可能です。

また、社内異動やアルバイト・契約社員からの正社員登用、アルムナイ採用(退職社員の再雇用)も効果的です。

これらの人材はすでに自社の業務や文化を理解しているため、オンボーディングにかかる時間と教育コストを大幅に削減できます。

こうした社内の人材資源を見直し、再配置する取り組みは、短期的な採用費の削減だけでなく、中長期的な定着率やパフォーマンス向上にもつながるでしょう。

業務の効率化・自動化

採用業務は多岐にわたり、日程調整や応募者対応などの事務作業が人件費増加の一因となりますが、これを抑えるには、効率化と自動化が有効です。

採用管理システム(ATS:Applicant Tracking System)の導入により、応募管理から面接調整、レポート作成までを一元化できます。

また、Web面接や説明会の動画配信は、会場費・交通費・工数を削減する手段です。

AI面接ツールの導入によって評価の偏りを抑え、人件費削減と公平性の向上を同時に実現できる点も注目されています。

こうした仕組みを取り入れることで、人事担当者はより戦略的な業務に集中できるようになるでしょう。

効率化・自動化については、こちらの記事もご参照ください。

採用業務の自動化とは?効率化と業務改善を実現する8つの方法を紹介

人材紹介会社との条件交渉・コントロール

人材紹介会社の利用は便利ですが、紹介手数料が年収の30〜35%に達するケースもあるため大きなコスト要因となります。

そのため、条件交渉とコントロールが欠かせません。

具体的には、実績に応じた手数料率の見直しや、早期退職時の返金規定を明確にすることが有効です。

また、求める人物像を明確化し、エージェントと密に連携することで、質の高い候補者を効率的に紹介してもらう「エージェントコントロール」も重要になります。

これらの取り組みによって、費用対効果の高いサービス利用が可能となり、採用コストの最適化につながるでしょう。

こちらの記事も併せてチェック!

エージェントコントロールとは?採用成功のポイントを徹底解説!

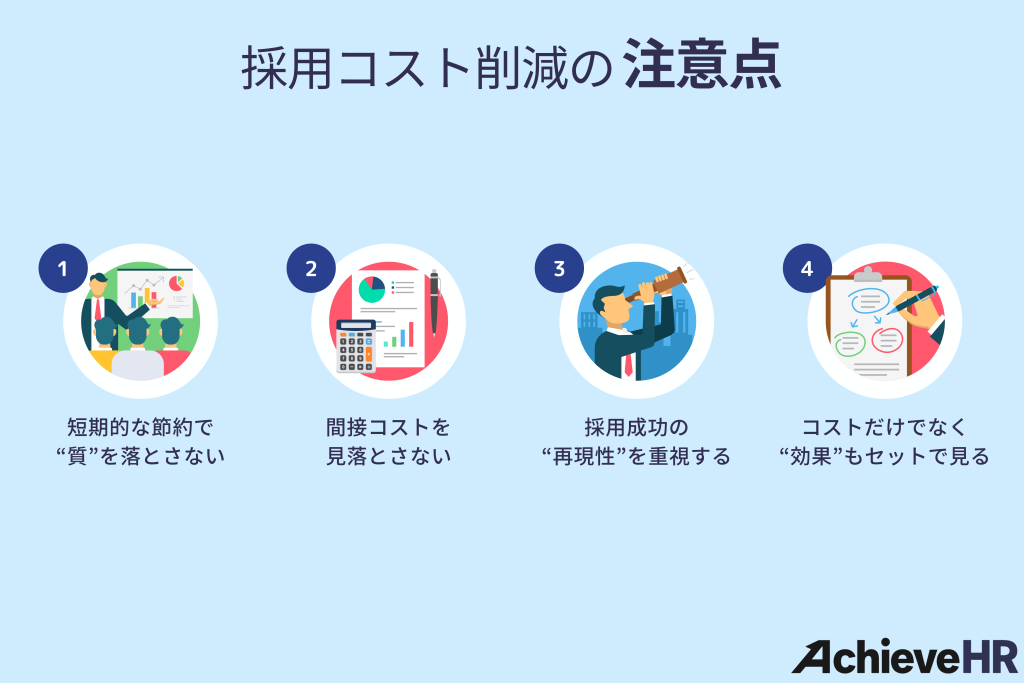

採用コスト削減の際の注意点

採用コストの削減は、企業経営において不可欠な課題ですが、単なる費用削減にとどまっていては長期的な成功は望めません。

むしろ、質を維持しつつ効率を高める戦略的な視点が必要です。

ここでは、採用活動で陥りがちな注意点と、それらを回避しつつ効果を最大化するためのポイントを解説します。

短期的な節約で“質”を落とさないこと

短期的なコスト削減は、採用の質を低下させ、結果的にコスト増につながるリスクがあります。

単純に広告費を削減したり選考プロセスを短縮したりすると、ミスマッチや早期離職が発生しやすくなるためです。

こうしたミスマッチは再採用や引き継ぎ対応といった追加コストを招き、さらにチームのモチベーションや生産性低下にも影響を及ぼすでしょう。

そのため、削減の際には質を重視して安易な節約策は避けるべきです。

採用ミスマッチについては、こちらの記事もご参照ください。

採用ミスマッチを防ぐ方法とは?原因から対策・改善フローまで解説

間接コストを見落とさないこと

採用担当者の人件費や面接官の拘束時間といった内部コストは、見落とされがちな一方で大きな負担となります。

小さな作業であっても応募者数に比例して積み重なり、全体で見ると大きなコストになるためです。

例えば、日程調整や応募者対応に多くの工数がかかっている場合、AI面接ツールや日程調整ツールによる自動化が効果的です。

内部コスト削減では、採用の質を落とさずに効率化を図ることが重要となります。

採用成功の“再現性”を重視すること

採用コスト削減は、一時的な節約ではなく、継続的に低コストかつ質の高い人材を安定して確保できる仕組みを構築することが重要です。

単発的な施策や一時的なコスト圧縮に依存すると、市場環境や人材ニーズの変化に対応できず、長期的な採用力を損なうリスクがあります。

例えば、定額制の採用サービスを活用すれば、採用人数が増えても費用は一定で、予算管理や費用対効果の見通しが立てやすくなるでしょう。

また、媒体やチャネルを最適化し、自社の採用ターゲットにマッチした母集団形成ができる仕組みを整えることも再現性の高い施策です。

このように、安定して成果が出せる“仕組み化された採用戦略こそが、採用コスト削減を持続的に実現する鍵となります。

投資対効果については、こちらの記事もご参照ください。

採用ROIとは?計算方法や活用方法・ROIを高めるためのポイントを解説

コストだけでなく“効果”もセットで見ること

採用コスト削減では、単に支出を抑えるのではなく、その効果を同時に評価することが極めて重要です。

採用単価が低くても応募者の質が低かったり、早期離職が頻発したりすれば、再採用により総コストが増大します。

媒体選定においては、費用対効果を重視しつつ、応募率(CVR)や入社後の定着率といった「質」を示す指標を合わせて確認すべきです。

また、KPIを設定して「応募数」「書類通過率」「内定承諾率」などを継続的にモニタリングし、ボトルネックを特定する手法も有効でしょう。

コストと効果の両面を意識することが、真の意味での採用コスト削減につながります。

採用コストを見直し効果的な採用活動を

本記事では、採用コストの内訳や増大の原因、削減の具体策、注意点について解説しました。

採用コストを抑えることは単なる経費削減ではなく、効率的で質の高い採用につなげるための重要な取り組みです。

まずは外部コストと内部コストを整理し、自社の現状を可視化することが出発点になります。

その上で、選考フローの効率化や既存リソースの活用、エージェントコントロールなどを戦略的に進めることが効果的でしょう。

また、コストだけでなく「採用の質」という観点を持ち、KPIを用いて成果を検証することも欠かせません。

採用担当者としては、短期的な削減にとらわれず、持続的に成果を出せる仕組みづくりを意識することが長期的な成功につながります。