RPO(採用代行)のメリットとは?サービス導入に適した企業の特徴を解説

「RPO(採用代行)は聞いたことあるけど、どのようなメリットがあるの?」

「採用業務量が少しでも軽くなる方法はないのか…?」

このような疑問を持つ方は多いのではないでしょうか。

このような課題に対しては、RPO(採用代行)の導入が有効であり、コア業務に集中できる環境を整えることで、企業全体の組織力向上につながります。

しかし、RPO(採用代行)を導入したからといって、すべておまかせしてしまうことは、成果につながらない可能性があるため注意が必要。

そのため、外部に任せる範囲と自社の役割を見極めることが大切。

そこで本記事では、その判断に役立つよう、RPO導入のポイントを詳しく解説します。

ぜひ最後までお読みいただき、お役立てください。

RPO(採用代行)については、こちらの記事もご参照ください。

RPO(採用代行)とは?サービス内容や導入に向いている企業の特徴を解説

目次

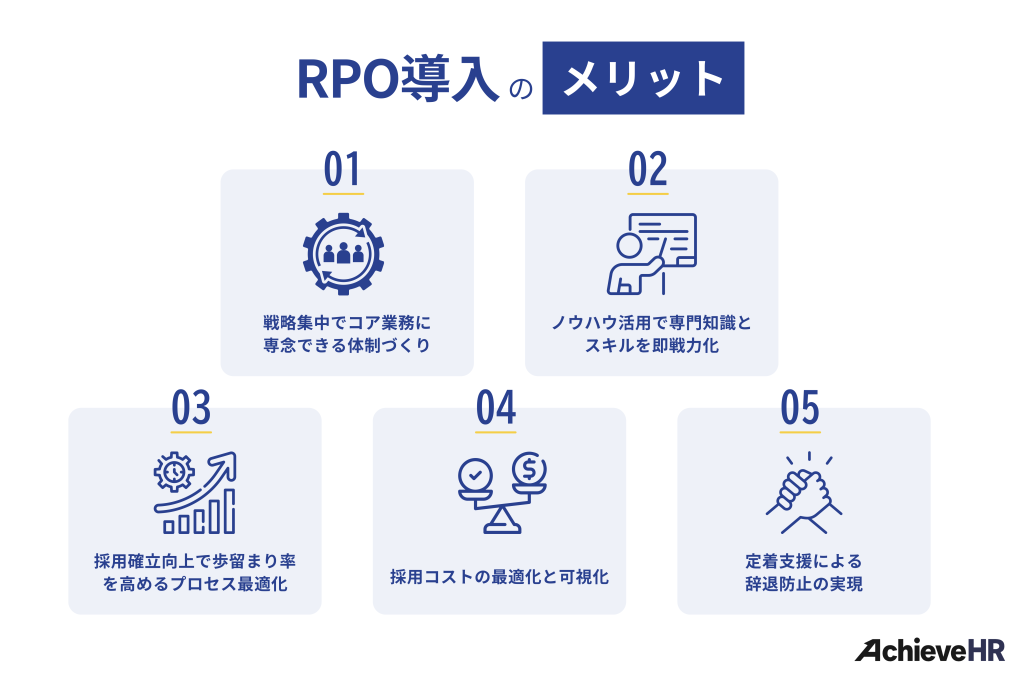

RPO(採用代行)導入のメリット

RPO(採用代行)を導入するメリットは、5つあります。

それぞれ、解説していきます。

戦略集中でコア業務に専念できる体制づくり

RPOを取り入れることで、日々のルーティン作業を外部に任せられるようになります。

その分、人事担当者は本来力を注ぐべき、戦略的な仕事に集中しやすくなるのが大きなメリット。

例えば、人事のコア業務とは「どんな人を採用すべきか」「どうすれば採用成功につながるか」を考え、実行していく仕事を指します。

採用計画の立案や面接基準の設計、候補者体験の改善などがこれに当たるでしょう。

一方で、面接の日程調整や応募者の進捗管理、スカウト送信などは、判断が不要なノンコア業務。

こうした作業は外部パートナーへの依頼で、社内のリソースを圧迫せずに済みます。

実際、「業務が忙しすぎて採用戦略にまで手が回らない…」このような声は少なくありません。

ノンコア業務を任せることで負担が減り、重要な意思決定にしっかり時間を使えるようになるはず。

採用活動は「数をこなす」だけでは成果につながりません。

質の高い人材を採用するには、人事が考える時間、動ける時間の確保が欠かせないでしょう。

ノウハウ活用で専門知識とスキルを即戦力化

RPO(採用代行)の外部会社は、専門知識や採用ノウハウの活用で、自社に不足しているスキルや経験を短期間で補うことが可能です。

とくに中小企業やスタートアップ企業では、社内に十分な採用リソースやノウハウが蓄積されていないケースも少なくありません。

こうした場合でも、RPOパートナーが持つ最新の採用手法や豊富なデータベース、業界ごとの知見を活かすことで、効率的かつ効果的な採用活動が可能。

また、RPOはダイレクトリクルーティングやSNSを活用したアプローチなど、新しい採用チャネルの活用にも長けています。

従来リーチできなかった優秀な候補者層にアプローチできる点も魅力。

自社だけでは難しかった採用の幅を広げ、採用力の底上げにつなげることができるでしょう。

採用確率向上で歩留まり率を高めるプロセス最適化

採用プロセスを見直すことで、候補者の歩留まり率を改善し、採用の成功確率を高められます。

採用の成功確率を高めるための具体的な例は、下記のとおり。

採用の成功確率を高めるための例

- 選考スピードを早めれば、他社への流出を防げる

- 面接時の対応やフィードバックの質を高め、辞退の抑制につなげる

加えて、RPOを活用すれば、応募者がどのタイミングで離脱しやすいのかを数値で見える化できます。

見える化で、改善すべきプロセスを的確に把握し、適切な対策を講じられるでしょう。

一部の企業では、内定までのフローを整備し、コミュニケーション方法を見直したことで、途中離脱率が30%以上改善された企業も。

採用活動の各工程を丁寧に見直すことが、成果につながる近道。

採用コストの最適化と可視化

今まで人材紹介会社に依頼していた場合、成果報酬型で一人あたりの採用単価が高くなりがち。

求人広告でも、成果に結びつかない掲載が無駄な費用としてかさむケースは少なくありません。

その点、RPOの多くは業務単位で費用が発生するため、どこにどれだけのコストがかかっているのかを明確に把握できます。

採用活動全体の設計を見直すことで、採用単価を抑えつつ、ムダな広告費の削減も可能。

また、RPOは投資対効果の観点でも魅力です。

コストを抑えるだけでなく、効率化や成功率の向上にも貢献するため、結果として採用の質と量のバランスが整いやすくなります。

企業にとって、より合理的で戦略的な採用が実現できる選択肢でしょう。

定着支援による辞退防止の実現

RPOは、単に採用サポートだけでなく、内定辞退の防止や入社後の定着支援にも力を発揮します。

具体例としては、下記のとおり。

具体例

- 内定後の不安や迷いに寄り添い、入社への意欲を高めていくコミュニケーション

- 入社1カ月や3カ月などの節目に定期フォローを実施

入社前の疑問や懸念点を事前に聞き取り、早い段階で解消していくことで、内定承諾につながる可能性も高まるでしょう。

さらに、入社後も職場に馴染めるよう、定着を目的としたサポートを行うケースも。

配属先の上司やチームと円滑に関係を築けるように、面談の場を設けてサポートも可能。

このように、RPOは単なる「人を集める手段」ではありません。

採用活動の先にある活躍や定着を見据えた支援を通じ、企業の中長期的な成長を支える存在でしょう。

内定承諾率については、こちらの記事もご参照ください。

内定承諾率を上げる8つの方法を紹介!承諾率の平均値や主な辞退理由を解説

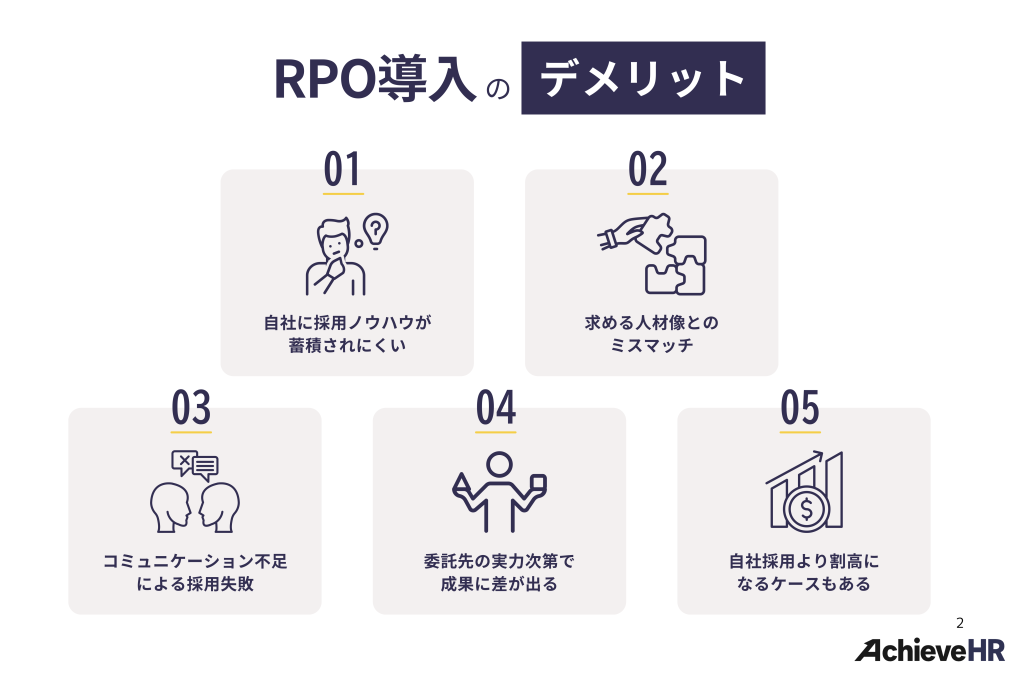

RPO(採用代行)導入のデメリット

RPOを導入するデメリットは、将来的に自社運用をされることを考えている場合は、ノウハウが蓄積されにくい点があげられます。

その他のデメリットは、下記のとおり。

それぞれ、見てみましょう。

自社に採用ノウハウが蓄積されにくい

RPOや外部への採用業務を委託することで、大きな効率化が図れる一方、注意すべき点も存在。

それは、採用ノウハウが自社に蓄積されにくくなるリスクです。

例えば、母集団形成の手法や面接設計のノウハウがすべて外部任せになっていると、担当者の異動や契約終了後に、社内で再現できなくなる恐れがあります。

採用は、企業の成長に直結する重要な活動。

短期的には外部の専門知見を活用しつつも、長期的には自社内に知見を残す意識が欠かせません。

外部の採用支援会社と連携しながら、手順の可視化やナレッジ共有を進めることで、ノウハウを段階的に社内へ移管できます。

採用を完全に「任せきり」にするのではなく、自社にノウハウを残すことを前提にしたパートナーシップを築くことが、将来的な組織力アップにつながるでしょう。

求める人材像とのミスマッチ

RPO(採用代行)を活用する際に注意したいのが、候補者と自社のカルチャーや人材要件との間にズレが生じる可能性です。

とくに、RPO側とのすり合わせが不十分な場合、「スキルはあるが社風に合わない」というミスマッチが発生しやすくなります。

このような事態を防ぐには、求める人物像の明確化が欠かせません。

求める人物像の具体例は、下記のとおり。

求める人物像例

例 )バックエンドエンジニアの場合

- 業務経験

業務管理アプリなどWebシステム開発において、要件定義から基本設計・実装・運用まで一連の工程をリードした経験をお持ちの方。 - 経験規模

チーム開発の経験があり、5~10名規模のプロジェクトを主導した実績がある方。 - 保有スキル(必須)

PHPを用いた開発経験:5年以上

LaravelなどFWを用いた開発経験:5年以上 - 保有スキル(歓迎)

API設計やDB設計の知見がある方。

HTML/CSS/JavaScriptを用いたフロント側の実装も対応できる方。 - 人物像・志向性

顧客の業務課題を正確に理解し、最適な使用を落とし込める方。

品質・納期のバランスを意識しながら、チーム全体をリードできる方。

新しい技術や仕組みを積極的に取り入れ、プロダクト改善に前向きな姿勢を持つ方。

表面的な条件だけでなく、価値観や行動特性も含めた共有が重要になります。

RPOベンダーに対しては、職種ごとの違いだけでなく、部門ごとのカラーや、過去に活躍した社員の特徴なども伝えておくとよいでしょう。

コミュニケーション不足による採用失敗

採用業務を外部委託する場合、連携が不十分だと、思わぬ形で採用の質が低下するリスクが存在。

例えば、進捗状況の共有が遅れると、候補者への連絡が後手に回り、「連絡が来ない」「不安に感じる」などのネガティブな印象を与えかねません。

その結果、優秀な人材ほど早期に離脱してしまう可能性があるでしょう。

このリスクを防ぐには、委託先との定例ミーティングや情報共有のルールづくりが欠かせません。

選考状況や連絡のタイミングをリアルタイムで把握できる仕組みが整っていれば、候補者との接点もスムーズになり、信頼感を損なうこともありません。

RPOを有効活用するには「任せきり」ではなく、適切な連携とコミュニケーションを保つ意識が重要。

外部と連携しながらも、候補者目線を忘れない姿勢が、採用成功につながる鍵になるでしょう。

委託先の実力次第で成果に差が出る

RPO(採用代行)を導入する上で見落とせないのが、支援する会社や担当者の実力によって成果に大きな差が生まれる点。

提供されるサービス内容が似ていても、担当者のスキルや業界への理解度、さらには現場との連携力によって、採用活動の質は大きく変わります。

例えば、候補者との接点を丁寧に築ける担当者であれば、内定承諾率や定着率の向上にも寄与。

一方で、業界知識が浅く現場との連携が不十分な担当者では、そもそもの候補者提案がずれてしまうリスクも否めません。

このような差を防ぐには、支援会社を選ぶ段階で、これまでの実績や担当者の経験、業界への理解度などを事前に確認しておくことが大切。

また、導入前に具体的なKPI設定や体制面も擦り合わせておくと、期待値とのズレも防げるでしょう。

成果のばらつきを最小限に抑えるためにも、RPOは「だれに任せるか」が成功のカギを握っています。

自社採用より割高になるケースもある

RPOは、業務を外部に委託する分、自社で完結する採用よりコストが高くなる場合があります。

とくに短期的な採用や、求人数が少ない場合には、委託費用の割合が大きく感じられることも。

一方で、採用数が多い場合や採用業務の効率化を重視する場合には、長期的にはコスト削減につながるケースも少なくありません。

また、料金体系は「月額固定型」「成果連動型」「業務単位型」などベンダーによって異なります。

導入を検討する際は、自社の採用規模・期間・委託範囲に応じた費用対効果を見極めることが重要。

採用コストについては、こちらの記事もご参照ください。

採用ROIとは?計算方法や活用方法・ROIを高めるためのポイントを解説

RPO(採用代行)と他採用手法のメリット・デメリット比較

RPOを採用した場合と他手法を取り入れた場合、どのような違いがあるのでしょうか。

本項目では、下記の他手法とのメリットとデメリットを比較しました。

それぞれ、見てみましょう。

RPO(採用代行)については、こちらの記事もご参照ください。

RPO(採用代行)比較20選!おすすめサービスの費用や特徴を解説します

人材紹介サービス

人材紹介は、即戦力人材を迅速に確保したい場合に有効な手段。

人材紹介の具体的なメリットとデメリットを、下記から見てみましょう。

| メリット | デメリット |

|---|---|

| ・すぐに人材を確保したい ・求める人物像を伝えておける ・入社までサポートがある | ・採用プロセス全体の設計や改善までのサポートはない ・再現性のある仕組みづくりには不向き ・採用コストが高い傾向がある |

人材紹介は、採用プロセス全体の設計や改善まで担うケースは多くありません。

その結果、採用ノウハウが社内に残りにくく、再現性のある仕組みづくりには不向きでしょう。

また、成功報酬型である人材紹介は、一人あたりの採用単価が高くなる傾向。

採用数が変動すると予算管理が難しく、無駄のないコスト管理がしづらい点もデメリットです。

代表的な人材紹介サービスは、下記のとおり。

代表的な人材紹介サービス

- リクルートエージェント

- doda

- マイナビエージェント

一方、RPOは「候補者を紹介する」サービスではなく「採用プロセスそのものを支援する」サービス。

採用計画の策定からチャネルの選定、歩留まり改善まで幅広く対応できるため、自社の採用体制を中長期的に強化できます。

担当者の工数を軽減しながら、面接評価の質や定着率の向上にも貢献するでしょう。

例えば、ダイレクトリクルーティングの運用代行や、SNS広告の改善提案など、自社だけでは手が回らない領域までカバーしてくれるのが特徴。

こうした支援を通じて、採用の成功率だけでなく、組織全体の採用力を底上げできる点がRPOの強みでしょう。

人材紹介については、こちらの記事もご参照ください。

人材紹介サービスおすすめ24選を比較!費用・手数料など一覧で紹介

求人広告サイト

求人広告は、露出を増やして応募者を集める「母集団形成」で有効。

幅広い層にアプローチできるため、短期間で応募を集めたい企業にとっては、欠員補充の手段として重宝されるでしょう。

求人広告の具体的なメリットとデメリットは、下記のとおり。

| メリット | デメリット |

|---|---|

| ・短期的な集客力 ・露出のしやすさ ・コストの見えやすさ | ・歩留まりへの影響が薄く ・質の担保が難しい ・運用工数が発生しやすい |

しかし、求人広告はあくまで「集める」ことが主目的であり、応募の質や選考通過率、面接辞退率などの歩留まりを改善する仕組みまでは含まれていません。

応募数が多くても、採用につながらなければ実質的な採用単価が高くなってしまう恐れがあります。

さらに、求人広告は固定費型であるため、掲載費を支払えば結果の有無にかかわらず費用が発生。

初期費用が比較的安く見えても、結果的にコストパフォーマンスが悪化するケースも。

代表的な求人広告サービスは、下記のとおり。

代表的な求人広告サービス

- マイナビ転職

- リクナビNEXT

- エン転職

一方、RPOでは、媒体選定から広告運用、進捗管理、歩留まり改善までを一気通貫で支援します。

どの段階で候補者が離脱しているかを可視化し、改善につなげられるため、採用成功率が高まるのが特徴。

運用型のコスト体系であるため、予算管理もしやすく、長期的には投資対効果の高い選択肢でしょう。

目的に応じて適切な手法を選び、時には組み合わせての活用が、採用成功への近道となります。

求人広告については、こちらの記事もご参照ください。

求人媒体(求人広告)おすすめランキング15選を比較!費用を比較表で紹介

ダイレクトリクルーティング

ダイレクトリクルーティングは、企業側が候補者に直接アプローチできる「攻めの採用手法」として注目されています。

具体的なメリットとデメリットは、下記のとおり。

| メリット | デメリット |

|---|---|

| ・ピンポイントでアプローチできる ・母集団の質を高めやすい | 運用工数が多く、 ノウハウがないと成果につながりにくい |

スカウトを通じて自社に合った人材に働きかけられる点は、大きな魅力でしょう。

一方で、運用には相応の負荷がかかります。

スカウト文面の作成や送信タイミングの調整、返信対応、候補者管理など、すべてを自社内で行うには相当な工数が必要。

リソースが限られている企業では、継続的な運用が難しくなるかもしれません。

さらに成果は、担当者のスキルや採用ノウハウに大きく左右されます。

属人的になりやすく、プロセスの仕組み化や再現性のある成果につなげるのは簡単ではないでしょう。

なお、代表的なダイレクトリクルーティングサービスは、下記のとおり。

代表的なダイレクトリクルーティングサービス

- Wantedly

- YOUTRUST

- LAPRAS

この点、RPO(採用代行)はダイレクトリクルーティングの運用も支援可能。

スカウト文面の最適化から配信タイミングの設計、返信対応まで一括して担えるため、自社内にノウハウがなくても一定の成果を出しやすくなります。

さらに、蓄積されたデータをもとにPDCAを回せる体制も構築できるため、継続的な改善にも寄与。

目的に応じて、両者を組み合わせた活用も効果的です。

ダイレクトリクルーティングについては、こちらの記事もご参照ください。

ダイレクトリクルーティングのおすすめサービス一覧26選!費用やメリットを解説

採用広報・SNS採用

採用広報やSNS活用は、候補者との接点を増やし、企業理解や好意度を高める上で効果的な手段。

具体的なメリットとデメリットは、下記のとおりです。

| メリット | デメリット |

|---|---|

| ・ブランディング強化 ・候補者体験の向上 ・企業理解の促進 | ・即効性が乏しく ・投資効果の可視化が難しい |

日常的な情報発信を通じて、企業の魅力やカルチャーを伝えることで、中長期的な母集団形成に寄与。

ただし、効果がすぐに現れるとは限りません。

例えば、SNSでの発信によって「なんとなく興味を持った層」が応募に至るまでには時間がかかる傾向があります。

短期的に人材を補充したいケースでは、スピード感に欠ける点がネックになる可能性も。

また、採用広報の成果は数値化しづらく、経営層へ投資効果を説明するのが難しい場面もあります。

フォロワー数やエンゲージメントは追えても、それが採用に直結したのかを明確に示すのは簡単ではありません。

なお、代表的な採用広報・SNSサービスは、下記のとおり。

- Wantedly

- note

- YouTube(採用チャンネル)

RPO(採用代行)は短期の採用充足と中長期の基盤構築の両方を視野に入れた支援が可能。

求人票の最適化やスカウト運用、歩留まり改善などを通じて、目に見える成果を出しやすい仕組みが整っています。

限られたリソースでも効率的な採用活動が実現できるため、導入効果を社内で共有しやすい点もメリットでしょう。

SNS採用については、こちらの記事もご参照ください。

SNS採用とは?明日から実践できる採用戦略や成功のコツを徹底解説

リファラル採用

リファラル採用は、紹介者と候補者の間に信頼関係があるため、定着率が高いとされています。

具体的なメリットとデメリットは、下記のとおり。

| メリット | デメリット |

|---|---|

| マッチング精度が高く、定着率も良好 | 大量採用には向かず、組織のバランスも崩れやすい |

リファラル採用は、企業文化への理解が深い社員の紹介で、ミスマッチが起こりにくく、活躍人材につながりやすい点が魅力でしょう。

しかし、リファラル採用には限界もあります。

採用人数が社員数や紹介意欲に依存するため、大規模な採用には不向き。

紹介が活発に行われる職場もあれば、制度を設けてもなかなか浸透しない企業もあります。

また、似たような経歴や価値観を持つ人材が集まりやすく、多様性のある組織づくりには課題が残るかもしれません。

なお、代表的なリファラル採用支援サービスは、下記のとおり。

- MyRefer

- Refcome

- HERPリファラル

RPO(採用代行)はリファラルを含む複数のチャネルを横断的に活用できるため、採用活動の拡張性に優れています。

求人広告やスカウト、ダイレクトリクルーティング、リファラルなど、目的やターゲットに応じて最適なチャネルを設計や運用できるのが強み。

結果として、RPOを活用すれば安定的に候補者を確保しやすくなるでしょう。

リファラル採用については、こちらの記事もご参照ください。

リファラル採用とは?報酬制度やメリット・デメリットを徹底解説

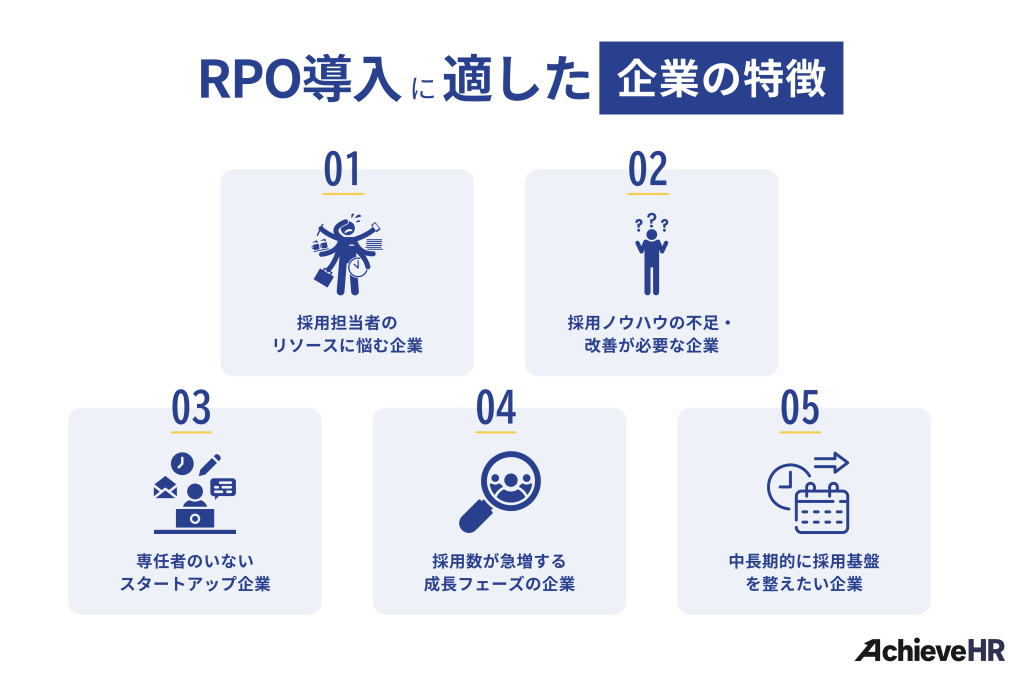

RPO(採用代行)導入に適した企業の特徴

RPOを導入を悩まれている場合、どのような企業が適しているか下記を参考にしてみてください。

それぞれ、解説していきます。

採用担当者のリソース不足に悩む企業

採用担当者が限られ、本業と採用を兼務している企業では、日々の業務に追われ十分な採用活動が行えないケースも少なくありません。

例えば、総務や労務と並行して応募対応や面接調整を行う担当者にとって、採用は後回しになりやすいでしょう。

RPOを活用すれば、こうした企業でも採用専任の人材を確保したのと同じような体制構築が可能。

求人作成から候補者対応、スカウト送信までを代行し、担当者の負荷を大幅に軽減。

また、進捗管理や歩留まり分析などの運用面も任せられるため、採用全体の質やスピードも向上しやすくなるでしょう。

採用ノウハウの不足・改善が必要な企業

採用手法や改善ノウハウが不足している企業にとって、RPOは心強いパートナーとなります。

採用ノウハウが不足していると、下記の課題が起きがち。

採用ノウハウが不足していると起きうる課題

- 求人を出しても応募が来ない

- 面接でうまく見極められない

このような課題に対し、RPOは専門的な視点から改善策を提示してくれます。

媒体選定や求人票の最適化、スカウト文面の工夫など、採用プロセスの各弱点を補完できる点が大きな特徴。

また、応募から内定までの歩留まりを分析し、課題に応じた施策の実行で、採用活動全体の質を底上げできます。

ノウハウが社内に蓄積されにくい中小企業やスタートアップにとって、RPOは即戦力となり得る存在。

専任者のいないスタートアップ企業

スタートアップ企業では、限られた人員で事業開発や資金調達など多くの業務を同時並行で進める必要があります。

そのため、採用専任の担当者を置けないケースも少なくありません。

結果として、採用活動が後回しになり、成長のスピードに人材確保が追いつかないという課題が生まれがち。

RPO(採用代行)を導入すれば、求人作成やスカウト配信、候補者対応など煩雑な業務をまとめて外部に委託できます。

少ないリソースでも、効率的な採用活動が実現可能。

RPOが採用の初期設計から伴走することで、スタートアップの採用力強化にもつながるでしょう。

採用数が急増する成長フェーズの企業

成長フェーズで採用ニーズが高まる企業にとって、RPOは業務負担を軽減しながら人材確保を実現する現実的な方法です。

例えば、新規事業の立ち上げや全国展開にともない、短期間で営業やエンジニア、バックオフィスなど複数職種を一気に採用しなければならないケースがあります。

こうした場面では、社内の限られたリソースだけで対応するのは現実的ではありません。

RPOを活用すれば、スカウト送信や日程調整、応募対応などの煩雑な業務を一括で代行でき、採用プロセス全体の効率化が可能。

また、候補者とのやり取りも丁寧かつスピーディーに進められるため、選考体験の質が向上し、内定辞退や途中離脱のリスクも抑えられるでしょう。

採用量とスピードを両立させたい成長企業にとって、RPOは心強いパートナーとなります。

中長期的に採用基盤を整えたい企業

短期的な採用充足だけでなく、中長期的な採用基盤を築きたい企業にとって、RPO(採用代行)は採用活動を支える強力なサポーターです。

RPOは単なる業務代行にとどまらず、将来的な採用を見据えたタレントプールの構築や、採用ブランディングの強化にも貢献します。

たとえば、すぐに採用には至らなくても、有望な人材との関係性を継続的に築くことで、将来の採用機会につなげる土台を整えることが可能。

また、求人媒体やSNSを通じた発信設計なども含め、企業の魅力が伝わる採用ブランディング施策を一貫して支援できます。

中長期的な人材戦略を描く上では、「採用の仕組みづくり」と「社内リソースの最適化」の両立が重要。

RPOはその実現を後押しし、継続的に人材を惹きつけられる体制づくりを支援する存在でしょう。

RPO(採用代行)については、こちらの記事もご参照ください。

【2026年版】RPO(採用代行)の将来性は?市場動向・成長予測を解説

失敗しないRPOベンダー選びのチェックポイント

どのRPOパートナーを選ぶかで、採用の成果が多く生み出せるか変わります。

チェックすべきポイントは、下記のとおり。

それぞれ解説していきます。

チェックポイント

実績と担当者の質

RPOを導入する際、重要なのは「きちんと成果を上げられるパートナーかどうか」を見極めること。

表面的なサービス内容だけで判断せず、自社と同じ業種や規模感での支援実績があるか、どのような成果を出してきたのかを具体的に確認しましょう。

また、RPOは「だれが担当するか」によって結果が大きく左右されるため、実際に支援に入る担当者のスキルや人材業界での経験、コミュニケーション能力も見逃せません。

契約前の打ち合わせなどで、担当予定者のバックグラウンドを把握しておくことが大切。

信頼できるRPOベンダーは、過去の支援事例や改善実績を数字で提示できるはずです。

単なる「代行業者」ではなく、採用の成果を共に生み出す戦略的パートナーとして選定する姿勢が求められます。

ナレッジ・成果の還元

RPOを選ぶ際は、「ただの依頼先」ではなく、自社に採用ノウハウを残してくれるパートナーであるかどうかを見極めることが重要。

業務を代行してもらうだけでは、社内に知見が蓄積されず、次回以降も外部に依存する構造から抜け出せません。

そのためには、定例会や進捗報告を通じて、ナレッジ共有の仕組みが整っているかを確認しましょう。

また、KPIやROIを可視化した成果レポートを提供できるかどうかも、パートナーの透明性や信頼性を判断するポイント。

さらに、採用後の定着支援や内定承諾率を高めるためのフォロープログラムが用意されているかもチェックしておきたいところです。

採用活動を通じて自社の力を育ててくれるRPOベンダーこそ、長期的に成果をもたらす真のパートナーでしょう。

RPO(採用代行)については、こちらの記事もご参照ください。

【ベンチャー特化】採用代行(RPO)おすすめ10選!費用など徹底比較

契約条件と料金の透明性

RPO(採用代行)を導入する際、コスト面での予期せぬトラブルを避けるためにも、契約前の丁寧な確認が不可欠。

まずは業界全体の相場感を把握した上で、複数社から見積もりを取り、基本料金やオプション費用を比較検討しましょう。

とくに注意すべきは、追加料金が発生する条件です。

例えば、面接調整の件数が一定数を超えた場合や、採用人数が増えた場合に課金体系が変わるケースもあります。

こうした条件は、事前に明確化しておくことが重要。

また、契約期間の縛りや途中解約に関する違約金の有無、業務範囲外の対応ルールを、曖昧なまま進めるのは避けましょう。

コストを適正にコントロールしながら、安心してパートナーシップを築くためにも、契約前のすり合わせを怠らないことが大切です。

RPOのメリット・デメリットを理解し、採用を経営戦略へ

RPO(採用代行)は、採用担当が少ない企業や採用数が急増する成長期の企業にとって、業務負担を軽減しつつ採用活動の質を高められる手段です。

求人作成や面接調整、スカウト送信だけでなく、内定後フォローや定着支援を含むサービスを提供するRPOもあります。

また、応募から内定までのプロセスを見える化し、課題ごとの改善も可能。

選定時は、支援実績や担当者のスキル、費用やサポート範囲をしっかり確認し、自身の企業に合うか判断しましょう。