RPOとBPOの違いとは?自社に合うサービスの選定ポイントを紹介

「採用がうまくいかず、人事業務も圧迫されている」

「外注できそうな業務は依頼したいけど、何をどこまで依頼して良いのか分からない」

こうした悩みを持つ企業には、採用業務のアウトソーシングは有効な選択肢の1つでしょう。

本記事では、RPOとBPOの違いを踏まえながら、導入時に押さえるべきポイントやそれぞれのメリット・デメリット、費用の目安についてわかりやすく解説。

最後まで読んで、自社へ導入する際の参考にしてみましょう。

RPO(採用代行)については、こちらの記事もご参照ください。

RPO(採用代行)比較20選!おすすめサービスの費用や特徴を解説します

BPOサービスについては、こちらの記事もご参照ください。

BPOサービスの分野別おすすめ22選!徹底比較のためのチェックポイントを紹介

目次

RPOとBPOの違いは?

RPOとBPOの違いを以下のポイントに分けて解説します。

異なる点を理解することで、自社への導入を検討する際の参考になるでしょう。

RPO・BPOのそれぞれの定義

まず「RPO」と「BPO」の意味や定義の違いを説明します。

RPOとは「Recruitment Process Outsourcing」の略で、採用プロセスの一部または全体を専門会社に運用委託するサービスのこと。

単なる作業代行ではなく、採用戦略立案や改善提案までを含む包括的な支援を受けられます。

RPO(採用代行)については、こちらの記事もご参照ください。

RPO(採用代行)とは?サービス内容や導入に向いている企業の特徴を解説

一方、BPOとは「Business Process Outsourcing」の略称で、採用に限らず主にバックオフィス業務を中心とした業務全般を外部に委託するサービスのこと。

採用活動がうまく進まないことに悩んでいるなら、RPOサービスの依頼を検討してみてください。

しかし、採用活動のみならず、経理・一般事務・営業など自社における業務課題が広域な場合は、BPOサービスの導入を検討すると良いでしょう。

対象業務範囲の違い

次にRPO・BPOのそれぞれ具体的な業務範囲の違いを説明します。

<業務具体例>

| RPO | 採用戦略立案、求人票作成、スカウト、面接日程調整、応募者対応、進捗管理 |

| BPO | 給与計算、労務管理、経理・総務業務、カスタマーサポートなど |

RPOの対象業務範囲は採用関連であり、BPOの場合には社労士事務所への依頼なども含まれます。

自社でまかなえない営業代行や専門的な業務の切り出しはBPOに含まれているため、BPOだと認知せずに利用しているケースも多い。

RPOの場合、採用戦略の構想立案といった専門的な知見が問われる業務から、日程調整のような事務的な処理まで採用業務全般の依頼が可能です。

「採用の年間計画を立てたいが、手法も予算も検討がつかない」と悩んでいる場合や、大量の採用計画を立てなければならないが、構想も人員も不足していると悩んでいる場合は、RPOへ依頼しましょう。

対象部門の違い

RPOとBPOは、サポート対象も明確に異なります。

RPOは人事・採用部門に特化したサポートを遂行します。

人事課題を明確にして、必要な手法を提供したり、企画立案を提案してくれたりするでしょう。

詳細に企業理解をした上で、採用課題を明確にして個別性の高いサポートをしてもらえます。

しかし、BPOは人事・採用部門はもちろん、経理・総務・カスタマーサポートなど幅広く対応。

そのため、スタート前に細かなルールを決めて走り出すことが多く、オペレーションのような作業を依頼する形になるケースが多いでしょう。

会社全体で人手不足のために業務が回らなかったり、繁忙期の業務過多を乗り切りたかったりするなら、BPOを依頼すると広くサポートしてもらえます。

導入目的の違い

RPOとBPOでは、導入する目的もそれぞれ異なります。

RPOの導入目的は、採用効率化・優秀人材確保・採用戦略の高度化が挙げられ、自社で不足している知見や経験をプロにカバーしてもらえるでしょう。

スカウト送付や調整業務といった事務処理の依頼だけをすることも可能ですが、上流工程までしっかりと入り込んでもらえば、より専門的なアドバイスを受けることが可能。

一方、BPOは、業務効率化・コスト削減・非コア業務の外部化といった社内整備が大きな目的になることが多いです。

必要以上に人員を増やしたくないが、業務量が多くて回らないケースなど、社内業務の効率化をメインの目的と据えるならBPOが適しているでしょう。

料金・契約形態の違い

料金や契約形態の違いも理解し、導入コストの目安を考える参考にしてみてください。

RPOの場合、依頼内容によりますが、成果報酬・月額制・重量課金型を取ることが多いです。

BPOは業務量や委託範囲に応じた月額制や従量課金型となることが多く、業務範囲が広いため、どこまで何を依頼するかで大きく費用が異なります。

サービス別の費用例は以下の通りです。

<RPO 利用料金例>

| 業務内容 | 月額制 | 従量課金型 |

|---|---|---|

| スカウト代行 | 3万円~ | 1通1000円~ |

| 面接日程調整 | 5万円~ | 1件5000円~ |

| 採用媒体管理 | 5万円~ | 5万円~10万円 |

| 面接代行 | 30万円 | 1件1万円~ |

| 採用戦略立案 | 50万円~100万円 | 30万円~ |

RPO(採用代行)の費用面については、こちらの記事もご参照ください。

RPO(採用代行)の費用相場は?料金体系ごとに徹底解説!

<BPO 利用料金例>

| 業務内容 | 月額制 | 従量課金型 |

|---|---|---|

| 事務処理 | 30万円~40万円 | 5~50円/データ1件 |

| 経理処理 | 40万円~50万円 | 50~100円/仕訳1件 |

| 営業代行 | 50万円~ | 1~5万円/アポ1件 |

| テレアポ | 30万円~ | 10~50円/通話1分 |

| WEB広告代行 | 10万円~ | 15~20%/広告費 |

会社のコア業務を委託すればするほど費用が高額となるため、依頼を検討している内容と費用バランスの兼ね合いを踏まえて考えると良いでしょう。

RPOとBPOのメリット・デメリット

RPOとBPOを導入する際のメリットとデメリットについても事前に把握しておきましょう。

導入後のミスマッチを防ぐためにも、とくにデメリットをあらかじめ理解しておき、「こんなはずではなかった」と後悔しないことが重要。

RPOのメリット

RPOの導入には、次の3つのメリットがあります。

- 採用用業務の専門知識・ノウハウを活用できる

- 採用スピードの向上、優秀人材確保

- 採用プロセスの効率化による人事部門の負荷軽減

採用業務の逼迫度が上がる一方、自社の採用ノウハウが不足している会社が非常に増えています。

そのため、専門的な知見を持っているRPOの力を借りて、業界の最新情報を踏まえた採用戦略を立て実行していくことが重要。

RPOに依頼することで、専門知識を活用できるだけではなく、競合他社に負けないスピード感のある対応を可能にし、優秀な人材をいち早く確保できる可能性が上がります。

また、人事の業務負荷を軽減する役割も大きく、コア業務に専念するためにRPOを利用するケースも多いでしょう。

RPO(採用代行)のメリットについては、こちらの記事もご参照ください。

RPO(採用代行)のメリットとは?サービス導入に適した企業の特徴を解説

RPOのデメリット

RPOの導入には、メリットだけではなく、注意するべきポイントも3つあります。

- 自社採用ノウハウの蓄積が難しくなる

- 外部依存による柔軟性の低下や文化の不一致リスク

- 導入コストの負担

RPOは多くの顧客を対応するため、柔軟性に欠ける場合も。

とくに一部業務を切り出して依頼する場合は、ルール化した上でオペレーションを回してもらうため、求職者からの質問回答に時間がかかり、自社ならではのサービスを求職者へ提供してもらうといったことは難しいでしょう。

また、導入時はもちろん、ランニングコストもかかり続けます。

自社へノウハウが蓄積される訳でもないのに、固定費がかかってしまうため、一時的な導入に留めるなど使い分けが必要。

BPOのメリット

BPOの導入で得られるメリットは、次の4つです。

- 非コア業務の効率化

- コスト削減

- 専門性の高い外部リソース活用による業務品質向上

- コア業務へ社内リソースの集中化

単調な作業やルール化可能な作業はBPOに委託することで、効率良く進めることができるでしょう。

作業にかかっていた時間も費用もカットできるため、本来人事が向き合うべきコア業務へ時間を割きやすくなり、生産性アップや業績アップへつなげやすくなります。

例えば、アポ獲得のために営業を1人雇えば、給与だけではなく、PCや社用スマホの貸与、デスクの用意など多くのコストが必要。

しかしBPOへ依頼すれば、アポ1件に対して〇〇円という成果報酬で費用を抑えられたり、月額5万円といった月額制を選べたり、ランニングコストを大幅にカットしやすくなるでしょう。

BPOのデメリット

BPOの導入後に考えられるデメリットは次の3つです。

- 自社業務理解不足による品質差のリスク

- 委託先依存による柔軟性の低下

- 社内にノウハウが蓄積しにくい

自社の社員であれば確認不要なやりとりも、BPOに依頼することでラリーの数が増え、遅延などのトラブルにつながる可能性も。

同時に、提供するサービスや商品の品質が下がるリスクもあることは認識しておきましょう。

柔軟な対応も難しく、あくまでも事前に決めたルールに沿ってオペレーションを回していくため、ルール外のことが起きた際は対応してもらえません。

そのため、導入前のルール決めと、できるだけ柔軟な対応が求められない業務を中心に依頼していくと良いでしょう。

また、社内のノウハウは蓄積されにくいため、同時に社員教育を強化していくことも重要。

RPOとBPO、どちらを導入すべきか?

「結局RPOとBPOのどちらを導入すれば良いのだろう」

そんな悩みを解決するチェックポイント、導入イメージを紹介します。

導入を検討する際には、課題の特性や導入目的を洗い出し、どちらのサービスがより自社にマッチしているのか、多角的に判断する必要があります。

そのため、ぜひご活用ください。

導入判断のチェックポイント

自社にとっては「RPO?BPO?」どちらを選べば良いのか迷うこともあるでしょう。

そこで、検討する際のチェック項目をまとめています。

| チェック項目 | RPO | BPO |

|---|---|---|

| 採用課題がメイン | 〇 | |

| バックオフィス業務課題がメイン | 〇 | |

| 人事業務の軽減 | 〇 | 〇 |

| 採用コストの削減 | 〇 | |

| 採用活動のスピード向上 | 〇 | 〇 |

| 高度な採用戦略の立案 | 〇 | |

| 優秀層へのアプローチ | 〇 | |

| バックオフィス業務の軽減 | 〇 | |

| 業務コストを削減したい | 〇 | |

| テレアポなど一部作業の切り出し | 〇 | |

| 社内リソース不足の解消 | 〇 | 〇 |

| 繁忙期におけるスポット補充 | 〇 | 〇 |

長期的な効率化を図る場合、人材育成なども視野に入れる必要がありますが、短期的な課題の場合、アウトソーシングサービスはとくに効果的。

もし、自社の課題が「素早く優秀な人を採用したい」のであればRPO、「全体的な業務量を減らして仕事を回したい」と考えているならBPOを選ぶと良いでしょう。

RPOの導入イメージ

RPOは、採用戦略立案から求人媒体の選定、応募者対応、面接調整までを一括して支援するサービス。

例えば、下記のような流れで企業の採用活動を代行します。

採用計画立案 → 母集団形成 → 応募対応 → 面接調整 → 内定フォロー

上記の流れを仕組み化してPDCAサイクルを回せば、人事担当者は人材育成や採用ブランディングなどのコア業務に専念することが可能です。

実際に、RPOを導入した企業では採用工数を約40%削減し、内定承諾率が15%向上した例も。

BPOの導入イメージ

経理・総務・営業などの定型業務を専門の外部パートナーに委託し、社内人員はコア業務に集中できるような仕組み作りが可能。

例えば、請求処理・勤怠管理・給与計算などをBPOが担当することで、担当者の作業時間は大幅に削減できるでしょう。

業務切り分けでは、経理・総務・労務はBPOに依頼、企画・戦略・人材育成は社内の担当が専念するといった流れを作ります。

実際にBPOを導入した企業では、事務工数を約35%削減し、戦略系業務への投下時間を1.5倍に拡大した事例もあります。

業務を効率化させながら、生産性向上が期待できるサービスと言えるでしょう。

RPOとBPOを組み合わせるケース

RPOとBPOを組み合わせて導入するケースもあります。

例えば、採用業務はRPO、給与計算や総務業務はBPOといった切り分けを行い、採用とバックオフィス業務の両方を強化する方法。

コストは2倍かかりますが、その分社内リソースも大きく削減でき、コア業務へ集中しやすくなります。

ただし、管理体制を事前に整えておかなければ、責任の範囲が曖昧になりやすい。

依頼業務を増やすたびに、明確な判断基準・ルール決めをしておくと、トラブルを防げます。

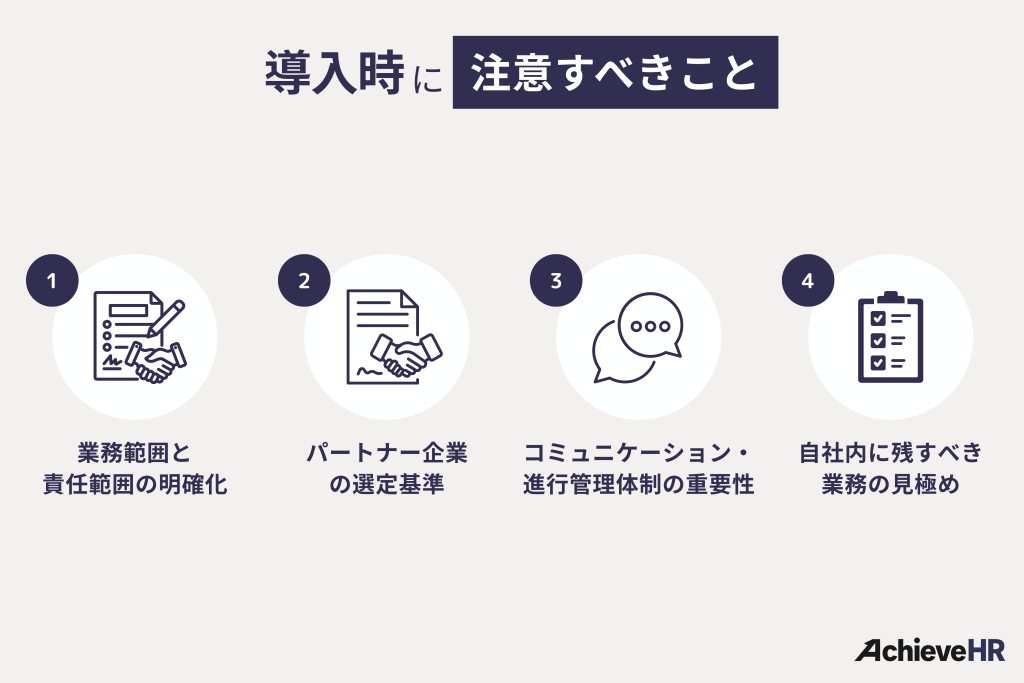

導入時に注意すべきこと

RPO・BPOの導入が決まった際には、以下の注意点についても把握しておきましょう。

事前にルールを決めておくことで、社内で関与するスタッフの目線も合わせやすくなります。

委託範囲と責任範囲の明確化

1つ目の注意点は、業務内容における委託範囲と、業務に対する責任範囲を明確にしておくこと。

まず委託業務を洗い出し、どの業務を任せ、どの業務を社内で対応するのか1つずつ考えていきます。

次に、責任の所在を決めていきます。

サービス会社によって責任の範囲を定めているところもあるため、お互いの認識にズレがないよう、細かく確認しあうことが重要。

この作業を怠ると、いざトラブルが発生した際の対応に時間がかかってしまいます。

契約書を交わすことはもちろん、サービスレベルの認識を合わせるSLA(サービス品質保証/Service Level Agreement)の活用も1つの手です。

トラブルを未然に防ぐことも大切ですが、起きた際にどう対応を進めていくかあらかじめ決めておくことも必要なプロセスでしょう。

パートナー企業の選定基準

2つ目の注意点は、パートナーとなる企業をどのように選ぶのか、基準を整理しておくこと。

委託企業を探す際、複数社から提案を受けることになります。

その際、実績・対応力・柔軟性・契約形態の多様性など、さまざまな観点で検討するでしょう。

社内の目的・ニーズを明確にした上で、外せないポイントとそうではないポイントを整理しておくと、比較しやすくなります。

特に、相場より費用が安すぎるサービスは注意が必要。

思ったよりも対応範囲が狭かったり、確認が多く自社の負担となってしまったり、導入後に後悔しないように気を付けましょう。

コミュニケーション・進行管理体制の重要性

3つ目の注意点は、導入後のコミュニケーションやフォローアップについて確認しておく点。

スタート前は何度もミーティングを重ね、丁寧にルールを決めて走り出したものの、徐々に手薄になっていくことがよくあります。

定例ミーティングの頻度を決め、進捗報告の仕組みはあらかじめ考えておきましょう。

とくに注意が必要なのは、うまくいっている時。

進捗通りに進めている時や、大きなトラブルがない時は、放置してしまいます。

そのため、気づいたら問題点だらけだったということも。

管理不足は運用失敗につながるため、良いときは良い理由を明確にし、課題が発生したら即座に対応できる体制を整えておきましょう。

自社内に残すべき業務の見極め

4つ目の注意点は、自社に残す業務と外部に委託する業務の切り分けを行う点。

全てを丸投げするのではなく、コア業務は社内に残し、非コア業務だけを依頼しましょう。

<RPOにおける業務例>

| コア業務例 | 採用戦略策定2次以降の面接実施有力な応募者へのアプローチ社員研修 |

| 非コア業務例 | スカウト送付面接日程調整面接日前のリマインド |

一度も接点を取っていない求職者へのアプローチは委託し、面接に進んだ候補者は人事が直接対応するなど、フェーズによって切り分けても良いでしょう。

自社に業務を残すことでノウハウを蓄積できるため、効率化だけに走らず長い目で考えることが重要。

ほかの類似サービスとの違いは?

似たようなサービスや言葉はほかにもあり、混乱してしまうことも。

そこで、それぞれの違いを理解しておき、自社にマッチしているものはないか確認しましょう。

HRO

HRO(Human Resources Outsourcing)とは、人事業務全般を外部に委託するサービスのこと。

給与計算や労務管理、採用業務、社員教育・研修など、人事領域全体を包括的に支援可能な点が特徴。

RPO(採用代行)はHROの一部領域にあたるため、HROはより包括的な概念といえます。

人事部門全体の効率化や、採用から育成・定着までの仕組みづくりを進めたい企業に適しています。

| HROの委託業務 | RPOの委託業務 | BPOの委託業務 |

|---|---|---|

| 給与計算労務管理採用管理社内研修プログラムの企画・実施 | 求人媒体管理スカウト送付面接日程調整説明会の企画・実施採用戦略策定 | 事務作業全般営業代行経理処理全般 |

社内研修など、教育・育成についての相談も対応してもらえるため、人事部門に課題がある企業におすすめ。

BTO

BTO(Business Transformation Outsourcing)とは、業務改革やプロセス改善までを含むアウトソーシングサービスを指します。

単なる業務代行にとどまらず、経営課題の抽出から改善提案・実行支援までを伴う変革支援型の委託サービス。

会社の経営を立て直したり、無駄の多い業務プロセスの改善を図ったり、問題の本質をとらえて見直しを図ることを目的としています。

コンサル会社が提供していることが多く、より専門的で高いレベルのサービスを提供してもらえるでしょう。

RPOやBPOと比較すると、費用も高額となります。

目先の業績やトラブル対応に追われ、本質的な課題がつかめない企業や、経営改善を図りたい企業におすすめのサービス。

KPO

KPO(Knowledge Process Outsourcing)とは、知的業務や専門知識を要するプロセスを外部に委託するサービスです。

例えば、データ分析、市場調査、研究開発支援、戦略立案サポートなどが該当。

RPOの採用戦略が企業のニーズに即したものだとすると、KPOは企業のニーズではなく、「企業にとって本当に必要なプロセスはなにか」から考え、データや根拠を元にプロジェクトを立ち上げてくれるイメージです。

大学や医療機関といった専門機関を巻き込んだ大型プロジェクトを動かす際に有効で、高度かつ専門的な業務を請け負ってもらえます。

希少価値の高い人材の確保や、全国を視野に入れた大量採用を検討している企業は参考にしてみてください。

MSP

MSP(Managed Service Provider)は、派遣管理デスクとも呼ばれ、派遣スタッフや非正規労働者の管理を委託するサービスのことです。

一般的に派遣スタッフを抱える会社は、1社に絞らず複数社の派遣会社を通して人材を集めます。

人事担当がすべて対応するとコミュニケーションコストがかかるだけではなく、ミスを誘発する可能性もあるため、MSPに依頼することでまとめて管理してもらうことが目的。

派遣スタッフの対応に追われている企業や、定着率が低いことに悩んでいる企業が導入しています。

採用プロセスの一部ではなく、人材管理やコスト管理がメイン業務なので、すでに人材を抱えている企業に適したサービス。

ATS

ATS(Applicant Tracking System)は、これまでのアウトソーシングサービスとは異なり、自社に導入する採用管理システム(ITツール)のことです。

RPOが代理で作業してくれるサービスだとしたら、ATSは採用媒体を一括管理するために自社で用いるシステムを指します。

そのため、複数の求人媒体を利用している企業にとって、1つのシステムで一元化できるという点が大きなメリットでしょう。

ただし、今回記事で触れている「RPOやBPO以上に、工数削減を図れるか」というと別ベクトルの商材となります。

あくまでも自社で応募者の進捗管理がしやすくなったり、効率よくメッセージのやりとりがしやすくなったりといった効果が期待できると考えたほうが良いです。

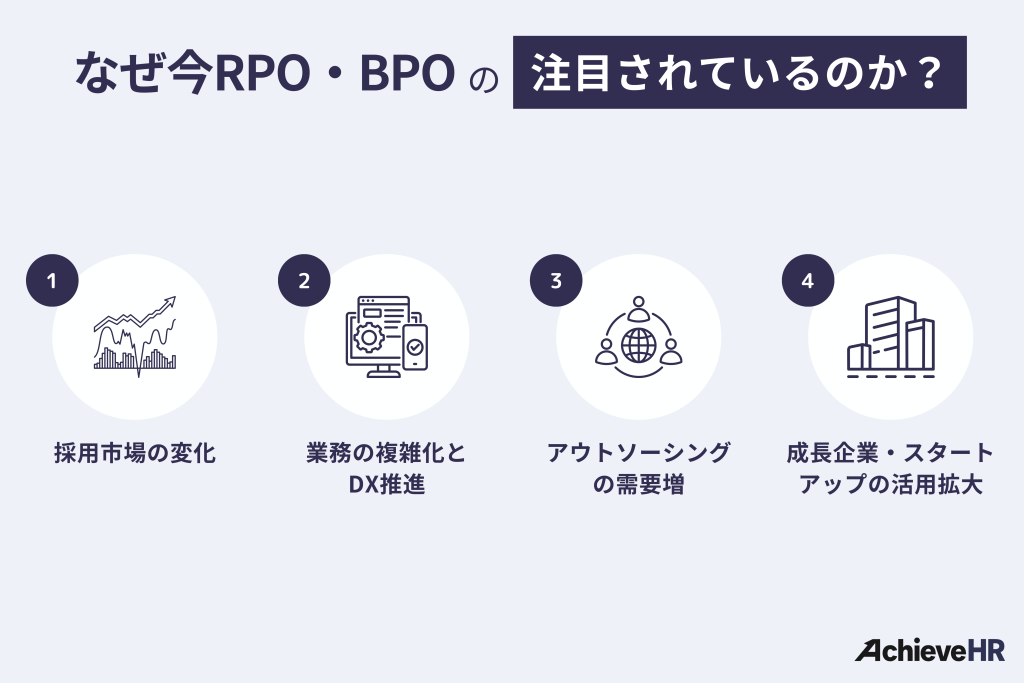

なぜ今RPO・BPOが注目されているのか?

RPOやBPOといったアウトソーシングは今後ますます注目されていくと予測されています。

その理由について、次の4つを解説。

採用市場の変化

1つ目の理由は、採用市場が大きく変化しているため。

以前から問題視されている採用難が加速し、人材獲得競争は今後ますます激化していくでしょう。

帝国データバンクの「人手不足に対する企業の動向調査(2025年7月)」によれば、正社員不足の企業は50.8%と半数を超えており、高止まりを続けています。

労働人口の減少や、求職者が志望する業界の偏りなどが主な原因。

これまでと同じ手法では人材を確保できなくなってきた企業にとって、社内リソース不足やノウハウ不足は深刻な課題となっており、アウトソーシングサービスを検討する会社が増えています。

業者へ依頼してスムーズな人材確保や優秀な人材確保が可能になれば、業績向上や新規事業展開などが実現可能となるでしょう。

RPO(採用代行)の市場規模については、こちらの記事もご参照ください。

【2026年最新版】RPO(採用代行)の市場規模は約700億円!成長理由を解説

業務の複雑化とDX推進

2つ目の理由は、採用や人事業務のプロセスが複雑化しているため。

これまでは、採用1つ取っても求人票を掲示して集まった応募者を面接・選考するだけでよかったかもしれません。

しかし今は媒体を通してスカウトを送付したり、求職者からの複雑な質問に回答したり、SNSや社外活動により採用のための広報活動を行ったりと、業務範囲が多岐にわたりやすくなっています。

そうしたプロセスを簡略化するためにDXを推進する必要があり、デジタル化やツールの導入によりアウトソーシングしやすくなったと言えます。

効率化できる部分は外部に委託し、リソースの最適化を図る企業が増えている。

コスト削減・リモート普及でアウトソーシングの需要増

3つ目の理由は、コスト削減やリモートワークの普及により、アウトソーシングの需要が拡大したため。

特に2020年頃からコロナ禍により、リモートワークを導入する企業が増加しました。

さらに2025年現在、DX化が推進され、どの企業も属人的な作業をシステムや外部へ委託し、誰でもできる仕組み化を進めています。

結果として人件費やオペレーションコストの最適化につながり、利益率を上げやすくなるでしょう。

こうした背景により、利用する企業だけではなく、アウトソーシング事業を展開する会社も増えており、サービスは拡大傾向に。

成長企業・スタートアップの活用拡大

4つ目の理由は、成長企業やスタートアップ企業の導入事例が増えているという点。

少人数の会社や、創業したばかりの会社では、採用ノウハウと人的リソースが不足し、なかなか母集団形成ができないと悩む企業は増えています。

そこでRPOに依頼し、母集団形成から面接調整までを代行してもらうことで、人事は候補者選定に集中しやすくなるでしょう。

一方、BPOの導入で、経理・総務・労務といったバックオフィス業務を委託すれば、限られた人員でも事業拡大を支えられます。

社員10名規模のスタートアップ企業が、RPO導入で採用期間を30%短縮、BPO活用で事務コストを25%削減した事例も。

少人数でも「採用力」と「組織の生産性」を両立できる点が、RPO・BPOが注目を集める理由と言えるでしょう。

RPOとBPOの違いは「対象業務」と「導入目的」にある

RPOは「採用特化型」かつ「採用パフォーマンスの向上」、BPOは「バックオフィス全般」かつ「業務効率の向上」といった業務内容・導入目的に大きな違いがあります。

もし、どちらのサービスを導入するか悩んだ際は、自社の課題や導入目的を明確にすると良いでしょう。

また、採用はRPO、その他の業務はBPOと併用して利用するのもおすすめ。

気になる企業があれば、複数社比較して、信頼できるパートナーを探してみてください。